H:たいして子どものためにならないような仕事が多いというのも問題ですよね。教務を担当しているんですが、新学期が始まってから2週間分の、休みがちな子どもたちの出欠状況を細かく書いて提出せよとか、県の達成目標のために、ものすごく時間のかかる書類を作らされる。これは本当に必要だろうか、目的がずれているのではないかと思うことはありますね。

多様化する子どもたち

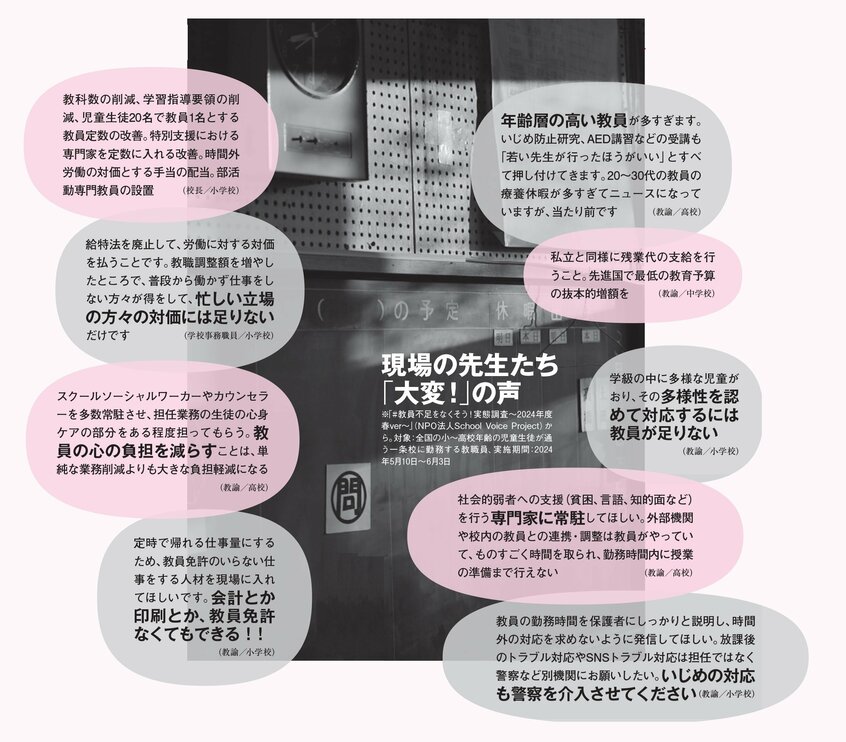

E:教員の仕事量は時代とともに増えていて、どんどん余裕がなくなる方向に加速するのではないか。今後、外国にルーツを持つ子どもたちもますます増えていくと思うのですが、その対応についても現場の体制は整っていないというのが正直なところです。国がそうした子どもたちの教育について指針を出しても、多様化するすべての子どもに向き合い、寄り添うということを本気でやろうと思ったら、勤務時間内に済ませるなんてことはとてもできません。

G:SSW養成の問題も大きいと思います。資格取得方法が統一されておらず、自治体によって採用方法もばらばらで、ソーシャルワークを知らない退職校長がやっていたり、臨床心理士が務めていたり。また、児童虐待への対応や障害を持つ子どもに対する合理的配慮など法律がアップデートされて学校の役割や業務が増えているにもかかわらず、その人員は担保されていない。責任の重い実務を教員の善意の対応に丸投げしているような状態です。徐々にスクールカウンセラー(SC)やSSWが配置されるようになってきてはいるものの、まだまだ足りていませんよね。

B:確かに、活用が難しいというのが本音です。重大なケースにかかわる人材なのに、月1回の配置型ではいてほしいときにいないということもある。密に対応してもらわないと意味を見いだしづらいと感じます。

F:支援学校の立場でいうと、発達専門の医師やリハビリテーション専門職の方々に定期的に来ていただくといった連携は大事だと考えています。学校内のことを学校だけで解決しなきゃいけないという考えは変えていく必要があると思います。

(構成/編集部・秦正理)

※AERA 2024年9月30日号より抜粋