スポーツ離れが指摘されるなか、ボルダリングなどのスポーツクライミングを楽しむ子どもたちが増えている。習い事としても人気があり、体力向上だけでなく、知力も鍛えられるという。昨春、東京都港区は全ての区立の小学校と幼稚園にボルダリング設備を設置した。

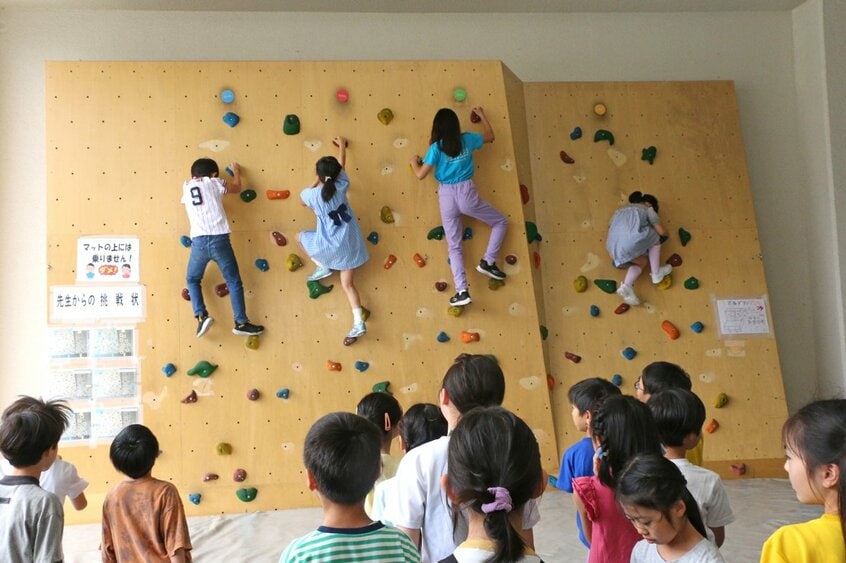

【写真】体を駆使し壁をよじ登る子どもたち。校庭が狭くても設置できる

* * *

登りにくいのが楽しい

都の「公立御三家」として知られる港区・白金小学校では、中休みの時間になると、ボルダリング壁のマットの前に大勢の児童が列をつくる。壁は高さ約4メートル、幅約5メートル。

子どもたちは、壁に取り付けられた「ホールド」に手をかけ、足をかけ、よじ登っていく。「登りにくいのが楽しい」と口をそろえる。

ホールドの色や形状、大きさはさまざまだ。ホールドを自由に使って登るのは比較的簡単だ。しかし、色分けされた一部のホールドだけを使って登ろうとすると難易度が高くなる。特に難しいのは「黄色」のホールドだ。

「頭を使わないと登れない。ホールドをどう持てば体を押し上げられるのか、考えて登る」(3年生の女子児童)

挑戦を繰り返しているうちに、自然に考えるくせがつく。保護者の評判も上々だ。

白金小の校庭は港区内最小

白金小がボルダリング設備を導入したのは3年前。港区で初めてだった。

「ボルダリングをやることで、子どもたちの握力が上がればいいな、と思ったんです」

前白金小校長で、港区教育委員会の吉野達雄学校教育部長は導入のきっかけを語る。

吉野さんが白金小の校長に就任した2019年度に行われた「新体力テスト」では、白金小の児童の握力はいくつかの学年で全国平均を下回った。

そして、「令和元(2019)年度運動習慣等調査」の「運動をもっとしたいと思うか」という設問に「思う」と答えた割合は5、6年男子を除き、全ての学年で都の平均を上回っていた。

「白金小の児童は握力に課題があったけれど、多くの子どもたちは体を動かすのが好きだった。ところが、遊んだり運動したりするスペースの確保が困難でした」

校庭が狭いのだ。19ある港区の区立小学校でも、白金小の校庭は区内最小だった。しかも、港区の児童数は増加傾向にある。

そこで着目したのが、東京五輪2020で初採用されたスポーツクライミングの一つで、命綱をつけないボルダリングだった。