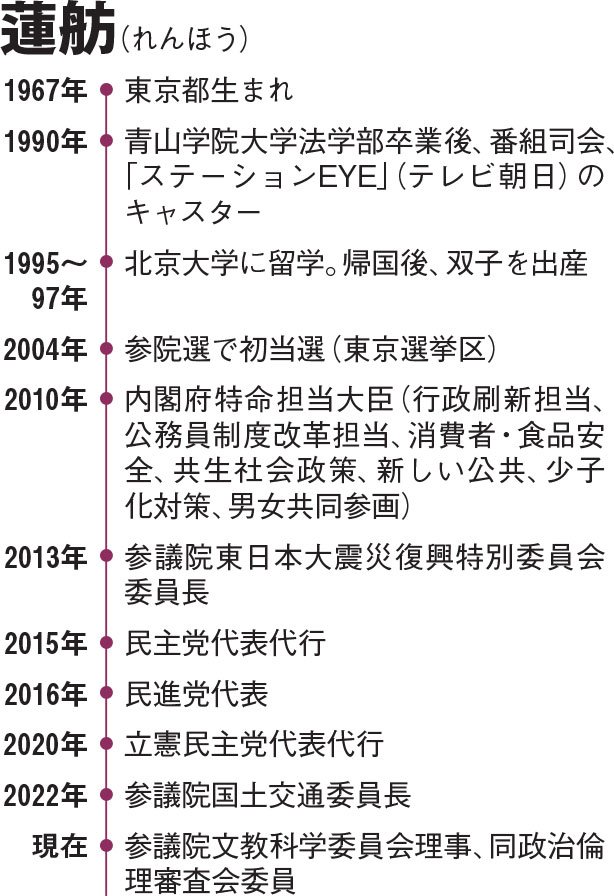

対する蓮舫氏は29日、自身のSNSで「(立憲民主党を)離党する方向です」とした。

「都市部には無党派層が多く、彼らはより政党色が薄い候補に投票する傾向がある。4月28日の衆院東京15区の補選で、無所属の須藤元気さんが立憲の酒井菜摘さんに次ぐ2位に食い込んだのは象徴的な事例です。蓮舫さんもあえて離党し、無党派層の票を取り込みたいのだと思います」(白鳥教授)

知名度はすでに申し分ない蓮舫氏。党を離れれば、民主党政権時代に事業仕分けで有名になった「きつい物言いの人」の印象を薄める効果も期待できる。

「出馬会見でも、柔和なイメージを印象付ける努力をしているように見えました。『無党派の人たちが乗ってきやすい』ことを狙ったイメージ戦略がすでに始まっている。『小池劇場』対『イメージの蓮舫』と言えるかもしれません」(同)

劇場型vs.突破型

小池氏と蓮舫氏は共にキャスターから政界入りし、閣僚や政党代表などキャリアは重なる部分が多い。しかし、政治家としての資質には大きな違いがあると白鳥教授は言う。

「小池さんはさまざまな政党を渡り歩き、自分でも一から都民ファーストの会という地域政党を作り上げ、一時は都政第一党にまで押し上げた。組織のマネジメント能力は高い。加えて、対立軸を作るなどして『劇場』をお膳立てしていけば有権者がどう動くかも熟知している。そこが非常にうまい政治家です」

一方の蓮舫氏は、2016年に民進党の代表になったものの翌年の都議選で惨敗。1年足らずで辞任に追い込まれるなど長く組織を運営した実績がない。その点では小池氏に一日の長があると白鳥教授は見る。

「蓮舫さんは組織を回すことには必ずしも長けていないし、対立軸を作って劇場型でというよりも、個人の資質で一点突破していく政治家。ひとつひとつの発言にも突破力があります。今回の選挙戦は『劇場型』対『突破型』の戦いでもある。選挙戦が進むにつれ、徐々に二人の違いが表れてくるのでは」

国政にも大きな影響を与えそうな今回の都知事選。次期衆院選の代理戦争という枠組みから有権者が逃れることは難しいだろうと白鳥教授は言う。

「『その枠組みだけ』になってしまっては都政の問題がなおざりになる。誰が知事になれば自分たちの生活が良い方に変わるのか。有権者は『都の行政のかじ取り役を選ぶ』というクールなマインドを持ちつつ、判断していく必要はあると思います」

(編集部/小長光哲郎、井上有紀子)

※AERA 2024年6月10日号