大河ドラマ「光る君へ」では、優雅できらびやかなイメージの平安貴族の暮らしぶりがどう描かれるのかも見どころの一つ。藤原道長ら高級貴族が暮らす高い外壁で囲まれた大邸宅と、中流貴族だったとされるまひろ(紫式部)が暮らす質素な邸宅、そして生け垣に囲まれた庶民の家、それぞれの住まいは「家格」を如実に表している。

高級貴族たちが暮らした「寝殿造(しんでんづくり)」と呼ばれる建物の詳細は『出来事と文化が同時にわかる 平安時代』(監修 伊藤賀一/編集 かみゆ歴史編集部)に詳しい。今回は彼らの「住まい」について、この本を引用する形でリポートしたい。

***

平安時代の貴族の邸宅といえば、「寝殿造」の建物が有名だ。これは、いくつかの建物を組み合わせた邸宅で、敷地内には立派な庭や池まで含まれるという広大な館だ。湿気を溜めないよう風通しがよく、四季の美しさを楽しめる上品な建築様式だった。公卿など高位の貴族は、町一つ分の敷地を与えられることもあったという。

建物の正面に位置するのが、家の主人が居住し客を出迎える「寝殿」である。公的な儀式もここで行われた。その東西には「東対(ひがしのたい)」「西対(にしのたい)」と呼ばれる別棟「対屋(たいのや)」があり、寝殿と対屋は「渡殿(わたどの)」と呼ばれる廊下でつながっていた。

他にも、敷地内には牛車を片付ける「車宿(くるまやどり)」や、月見など風流な遊びを楽しむための専門の建物や蔵なども設けられた。例えば「釣殿(つりどの)」は、周囲を吹き放ちにした建物で、納涼や宴が行われた。

この邸宅の周囲を外壁で覆い、門を設置する。とはいえ大通りに面した道に正門をつけられる邸宅は上級貴族のみである。また建物を囲む垣根の素材を見るだけでその家格がわかるなど、門と垣根はまさに家の顔だった。

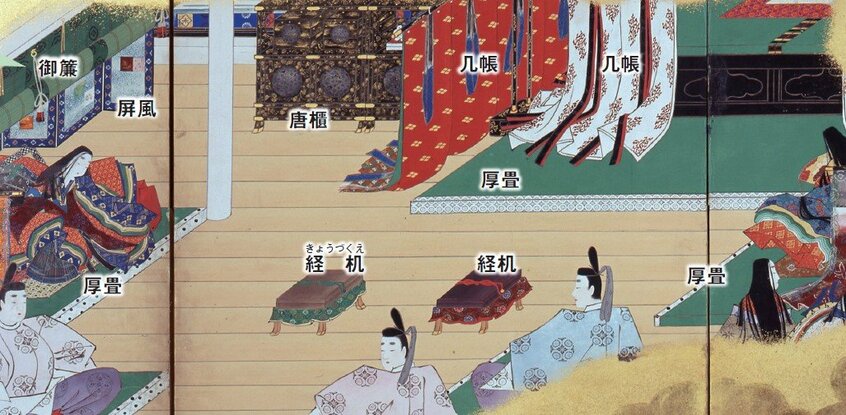

この時代の家は、建物の四方に「妻戸(つまど)」という扉がいくつかあるだけで、廊下や建物内にはほとんど壁や仕切りが存在しない。そのため、ブラインドのような「御簾(みす)」や布を垂らした「几帳(きちょう)」を目隠し代わりとした。