「東日本大震災でも熊本地震でも、避難所で生活している人よりも体の弱い人が自宅や高齢者施設に多くいらっしゃいました。災害時にライフラインが停止して普段通りの生活が送れない時に最も健康の影響を受けやすい人たちです」

見過ごしがちなのが自宅にとどまっている被災者だ。在宅避難者は家族以外の目が届かないため、心身の不調を早期に発見して適切な処置を行うことが難しくなる。奥村教授は言う。

「まさに今、声を上げられずにひっそりと自宅避難を続けている高齢者のケアが急がれます」

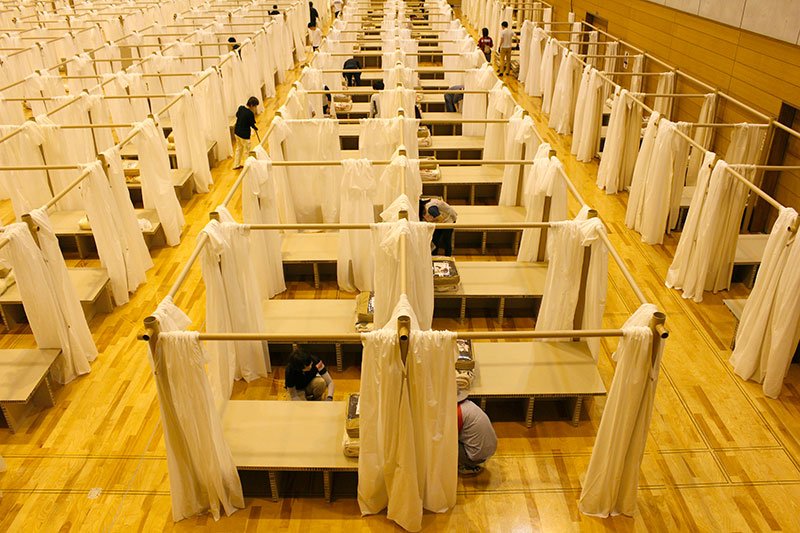

医師らでつくる避難所・避難生活学会が関連死を防ぐため特に大事と唱えているのが、トイレ、キッチン、ベッドの3要素だ。同学会代表理事で石巻赤十字病院の植田信策副院長は能登半島地震の被災地に入り、トイレ不足や雑魚寝状態の避難所を目の当たりにした。

災害や紛争での人道支援のため国際赤十字などが策定した「スフィア基準」という指標がある。居住空間は1人最低3.5平方メートル▽トイレは20人に1基──などだ。しかし、珠洲市では当初、300人規模の避難所に仮設トイレが1基だけ。グラウンドに穴を掘り、テントで囲んで臨時トイレにする避難所もあったという。植田さんは「仮設トイレには照明がないので夜は真っ暗。しかも屋外に設置されるので非常に寒い。照明付きで水洗のコンテナ型トイレの供給がもっと必要」と訴える。

トイレ問題は健康に直結する。トイレが不衛生だと使用を控えたいと考え、水分の補給や食事の量を減らす人もいる。そうなると、脱水症状で足に血栓ができやすくなり、エコノミークラス症候群で命を落とす危険性が高まる。全身の筋肉が衰えると飲み込む力も弱り、誤えん性肺炎のリスクも高まる。

一方、キッチンについては「とても良かった」(植田さん)という。住民どうしのつながりが強い能登地方の土地柄を反映し、食材を持ち寄って自炊し、温かい料理を分け合う姿があちこちで見られたという。

プライバシーは人権

とはいえ、床の上での雑魚寝や仕切りのない大部屋での集団生活はストレスが大きく、健康悪化につながる。石川県は段ボール製品の調達のため民間業者と災害応援協定を結んでいるが、被災地までの運送手段を確保できないなどの理由で避難所に十分搬入できていないという。