2024年1月1日に起こった石川県能登地方を震源とする強い地震の被害が、明らかになってきている。能登半島では20年12月から群発地震が報告されており、流体の関与が指摘されてきた。今回の地震もその発生領域で起きたことから、一連の活動とみられる。ただ、流体が関与したかやそのメカニズムはまだはっきりしない。未知の断層との関連も指摘されている。全国の主要活断層について報じたAERA 2023年3月6日号の記事を再掲する(この記事は「AERA dot.」で2023年3月3日に掲載した記事を再編集したものです。年齢、肩書は当時のまま)。

* * *

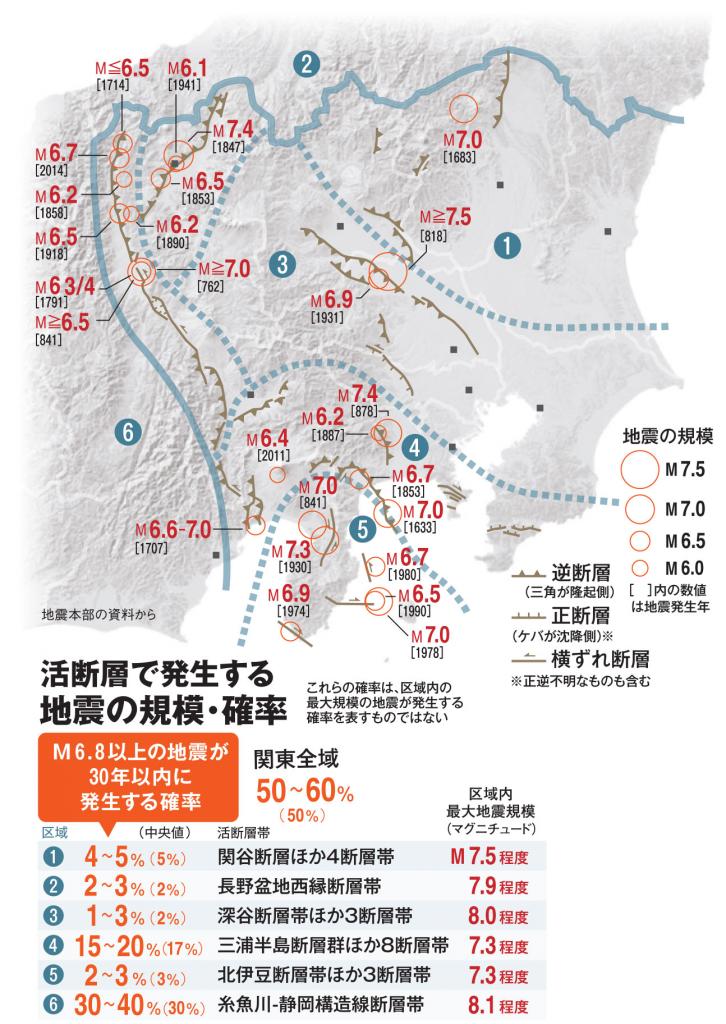

2023年1月、国の地震調査研究推進本部(地震本部)は「主要活断層帯」を公表した。M7級以上の地震発生の危険度を「S」「A」「Z」「X」の4段階の「ランク」で分類。最も危険度が高いのが「Sランク」で、今後30年以内に地震が発生する確率が3%以上。次いで、「Aランク」は同0.1~3%未満、「Zランク」は同0.1%未満、「Xランク」は確率不明。ランク分けされているが、未調査の地域などでも地震は発生しており、専門家は「すべての活断層に注意が必要」と警鐘を鳴らす。

Sランク活断層がないから安心というわけではない。九州大学大学院地震火山観測研究センターの松本聡教授(地震学)は注意を促す。

「一般的にM7クラス未満の地震は、地下の断層が動いた痕跡(こんせき)が地表に現れにくく、『未知』の活断層もたくさんあります。活断層が見えているところは当然ですが、見えない場所でも注意は必要。いつ、どこで起きてもおかしくありません」

実際、08年の「岩手・宮城内陸地震」(M7.2)や18年の「北海道胆振東部地震」(M6.7)などは、それまで知られていなかった「未知」の活断層が引き起こしたとされている。

日本活断層学会会長で名古屋大学の鈴木康弘教授(地理学)によれば、活断層には「一定の間隔で一定の規模の地震を起こす」という「固有地震説」があり、地震本部はそれに基づいて次の活動が近いと思われるものを、SあるいはAランクとして示している。しかし、実際には固有地震説には限界があり、例えば14年の長野県北部(白馬付近)の地震は「想定外」だった。予測より小さなM6.7だったが、それでも局所的に激しい揺れが生じ、約80棟が全壊するなど大きな被害が出た。鈴木教授は言う。

「XやZランクでも、活断層である限り注意を怠ってはいけません。混乱を生じかねない予測情報の取り扱いについて、政府ははっきり見解を示してほしい」