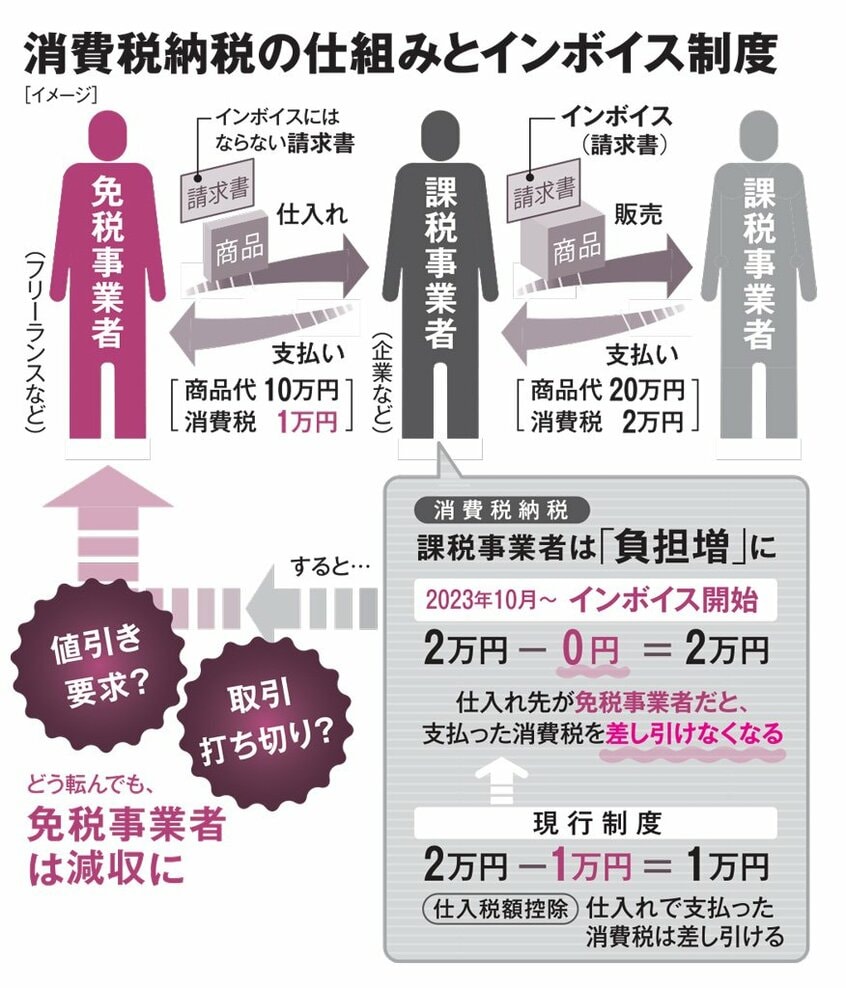

免税事業者も届け出れば課税事業者に転換できる。しかし、すると消費税を国に納めなければならなくなる。かといって免税事業者のままだとインボイスを発行できず、課税事業者である取引先に「迷惑」がかかる。取引先は仕入れの消費税を差し引けず、その分を自ら負担しなければならなくなるからだ。取引先は、値下げや最悪、取引の打ち切りを言ってくるかもしれない。

どちらに進んでも、収入は減ってしまう。今、免税事業者は「決断」を迫られているのだ。

インボイスは消費税率が10%に上げられ、食料品などに8%の軽減税率が導入されて複雑になったため制度導入が決まった。一方、免税事業者は、34年前の消費税導入時に新税を円滑にスタートするために作られた制度。消費税を納めずに済むことは「益税」と言われたが、時の経過でもはや「消費税込み=売上」に意識が変わってしまっている。

免税事業者は全国で400万とも500万ともいわれているが、さまざまな事情が絡み、業界によって“インボイス模様”は一様ではない。

例えば、課税事業者への転換を熱心に進めたのが個人タクシーだ。「でんでん虫」のあんどんで知られる東京都個人タクシー協同組合(組合員数5500人)の水野智文副理事長が言う。

「法人タクシーはほぼ100%課税事業者なのに、個人タクシーはほとんどが免税事業者。このままではビジネス利用のお客さんを全部法人にとられてしまう。そんな危機感がありました」

3年前から動画の資料を組合員に配り、講習会を開くなどして働きかけを強めてきた。そのかいあって現在、99%が転換した。課税事業者の車には「インボイス対応」のステッカーを車体につけアピールするという。

一方、大工や左官などの「一人親方」が多い建設業界は、免税事業者に寛容であるようにも見える。大手住宅メーカーなどで作る「住宅生産団体連合会」は5月に、「(免税事業者の一人親方らが)登録するかしないかは取引先の判断に任せ、強要はしない」などとする業界指針を決めたのだ。一人親方は高齢者が多く、かつ人手不足。そんな事情が反映されているのだろう。(編集部・首藤由之)

>>【インボイス導入で「千人でも個別対応」の無理難題 洋画再放映の吹き替え声優への使用料分配で膨大な事務】に続く

※AERA 2023年9月4日号より抜粋

こちらの記事もおすすめ インボイス導入で「千人でも個別対応」の無理難題 洋画再放映の吹き替え声優への使用料分配で膨大な事務