【タイプ1】体力不足の気虚(ききょ)タイプ

「気」は身体の活動を支える基本的なエネルギー。不足すると体力が落ち、臓器の働きも低下して、「正気(せいき)」(免疫力)が弱くなってしまいます。養生の基本は、「脾胃(ひい)」(胃腸)を整えてバランスよく栄養を取り、気を十分に養うこと。

過度な疲労、加齢、慢性疾患などは気虚の要因となるため、思い当たる人は日頃の積極的なケアを心がけましょう。

<気になる症状>

息切れ、かぜをひきやすい、疲労感、食欲不振、軟便または下痢、痩せ気味、腰痛、冷え、めまい、物忘れ、耳鳴り、聴力の低下、頻尿、舌の色が淡い、舌が腫れぼったい

<食の養生>

脾胃を元気にして気を養う食材を。

米、卵、大豆製品、牛乳、肉、魚、えび、かぼちゃ、山芋、じゃがいも、にら、きのこ類、棗(なつめ)、りんご、黒ごま、くるみ、松の実、枸杞(くこ)の実など

【タイプ2】息切れや不眠 血虚(けっきょ)タイプ

「血」は全身の臓器や組織に栄養と潤いを与えています。そのため、加齢や栄養不足、慢性疾患などの影響で血が不足すると、臓器の働きが低下して身体が弱くなり、「正気(免疫力)」も弱い状態に。このタイプの養生は、「脾胃(胃腸)」の働きを整えてしっかり栄養を取ることが基本。バランスの良い食事を心がけ、不足しがちな血を養いましょう。

<気になる症状>

動悸、息切れ、不眠、眼精疲労、ドライアイ、月経不順、月経の量が少なく色が薄い、物忘れ、若白髪、抜け毛、めまい、冷え、疲労、便秘気味、舌の色が淡い

<食の養生>

甘味・温性の食材で血を養う食材を。

棗(なつめ)、枸杞の実、落花生、にんじん、ほうれん草、レバー、鶏肉、豚肉、鮭、かつお、プルーン、小豆、きな粉、黒ごま、黒砂糖など

【タイプ3】ストレス過多の気うつタイプ

過剰なストレスで「肝」の機能が低下すると、「気」の巡りが滞りがちになります。こうした「気うつ」の状態は臓器の働きや精神状態に影響し、さまざまな不調を招く要因に。結果、「正気(免疫力)」も弱くなって、感染症にもかかりやすくなります。日頃のストレスは“こまめに発散”を心がけ、気の巡りをスムーズに保つことを心がけましょう。

<気になる症状>

憂うつ、イライラ、不安、不眠、頭痛、めまい、胸の詰まり、のどの閉塞感、胃もたれ、膨満感、胃痛、下痢または便秘、月経不順、月経痛

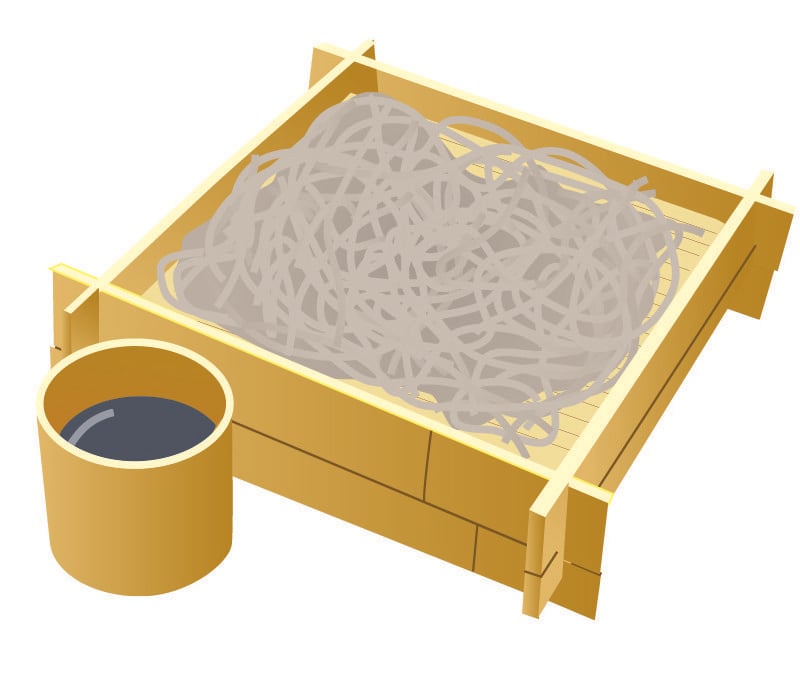

<食の養生>

肝の働きを整え、気を巡らせる食材を。

みかんの皮(陳皮)、菊花、ジャスミン、ミント、セロリ、香草類、苦瓜、クレソン、そば、グリーンピース、レモン、梅、トマト、いちごなど