■第8章 リヴァー・ディープより

ギャラクシーの楽屋で初めてフィル・スペクターに会った時、私は、彼が何者か知らなかった。けれども、少し変わった人のような気がした。彼は私の目の前で、灰皿からリンゴの芯を取り上げて、それを食べた。

私は、「汚い!」と思った。彼はまた、とても小さくて、顔色が本当に悪く、不健康に見えた。そして、おかしなヘアー・スタイルをし、いつも小さなキャップをかぶっていた。

とにかくTNTショーの後、フィルは、興奮していた。彼は、私をプロデュースしたいと言った。だから彼とアイクが、細かい部分を詰めた。私は、ビジネス面で何も関わっていなかった。当時の私は、“プロデューサー”が何をするのか知らなかった。その後、2週間の間、午後12時から2時まで、毎日リハーサルをすると言われた。アイクは、立ち会わないことになっていた。私は、それが嬉しかった。初めて一人前のプロになったような気がした。

フィルの家は、天井が高くらせん階段のある大邸宅だった。彼は、インターフォンを通して私を中に入れた。玄関の間には九官鳥がいた。けれども、他には誰もいなかった。だから私は、しばらく九官鳥と立ち話をした。そして、広々としたリヴィング・ルームをうろつき、フィルが現れるのを待った。コーヒーや紅茶を出すメイドは、一人もいなかった。私たちに何か求められれば、フィルが取りに行った。彼は、とてもシャイで、引きこもりがちだった。

私が一人でどこかへ行く自由を与えられたのは、これが初めてだった。ただ、スタジオや空港に限られていた。とにかくフィルは、初日にTシャツとジーンズという格好で現れ、「やあ」とだけ声をかけた。そして、「この曲だ」と言うと、ピアノの前に座り、曲を弾きはじめた。彼は、次々にキーを変えて演奏し、私の声にふさわしいキーを探した。

フィルは、私のためにその曲を歌った。私はひそかに、笑わざるを得なかった。彼は少し舌足らずで、よだれが口の両わきから、少しずつ出た。彼が椅子に座って、“I had a rag doll…”と歌う姿は、子供のように見えた。彼はまた、ソニー・ボノのような声をしていた。けれども曲は、すばらしかった。私たちは最初の1週間、ヴァースのメロディーだけに取り組んだ。何度も何度も、それだけに。それはまるで、家具に彫刻を施すような作業だった。

私は、その曲がとても気に入った。それは、単純なR&Bではなかった。私は生まれて初めて、構成があり、メロディーのある曲に巡り合った。アイクはいつも、彼の曲で私をシャウトさせ、それを売り物にしていた。本当に単純な曲ばかりだった。だから私は、いつもアドリブを加え、インプロヴァイズしなければならなかった。けれども、フィルとは……。

私たちがある日、彼の家でリハーサルを終えようとした時、私は、曲に乗りはじめ、“Whoaaaahhhh”といつもの調子でアドリブを加えた。それが、アイクに教えられたスタイルだった。けれどもフィルは、「いや、それはダメだ。君はただ、メロディーに沿って歌ってくれればいい」と言った。私は、すばらしいことだと思った。彼はただただ、私にその曲を歌わせたかった。彼は、私のシャウトではなく、声に惚れ込んでいた。フィルは私に、独特の声の持ち主だと言った。そして、私のような女性の声を聴いたことがなく、だからこそレコーディングがしたかったと。私は、あまりにも様子が違い、あまりにも心理的な影響を受けたため、毎晩家に帰り、アイクに「どんな感じの曲だ?」と訊かれても、彼に何も言えなかった。記憶が、すっかり飛んでいた。

フィルが、バッキング・トラックを録っていた時、私は一度だけ、スタジオに行った。それは、私にとって驚きだった。私は、フィルと彼の取り組み方を、何も知らなかった。そこには75人ほどのミュージシャンと25人ほどのシンガーがいるように見えた。フィルはスタジオに入ると、それぞれのリードシートをずたずたに引き裂いた。プリントのすべてに誤りがあった。だから彼は、ゼロから始めなければならなかった。彼がようやく準備をしたところで、私は、ただ彼のためにラフ・ヴォーカルを入れて、家に帰った。私はその後、1週間スタジオに戻らなかったと思う。

アイクは私に、曲のことを訊きつづけていた。けれども、私はまだ、彼に歌って聞かせることができず、説明さえできなかった。ところが、ゴールド・スターに戻り、本番のヴォーカルを入れる前に、私とアイクはある晩、ショーに出るため、オークランドに車を走らせていた。その時突然、頭の中に曲が浮かんだ。私は即座に車の中で、“When I was a little girl, I had a rag doll…”と歌いはじめた。アイクは、そんなふうにアカペラを聴いただけで感動した。

数日後の午後2時ごろ、私は、ファイナル・ヴォーカルを録るため、スタジオに入った。スタジオにはフィルとエンジニアのラリー・レヴィン以外、誰もいなかった。私はフィルといれば、とても落ちつけた。フィルは、私に対して忍耐強かった。けれども、あのイントロには決して妥協しなかった。私は、“When I was a little girl…”という部分を、50万回歌ったにちがいない。そして、彼の望み通りに歌えたかどうかもわからない。私が歌うと、彼が「近い、かなり近い。もう一度やろう」と言った。私は、彼に「オーライ」と言われた記憶がない。まもなく私は、汗まみれになり、シャツを脱ぎ、ブラジャー姿で歌わなければならなかった。それほど必死にあの曲に取り組んだ。私はその夜遅くまで、スタジオから解放されなかった。

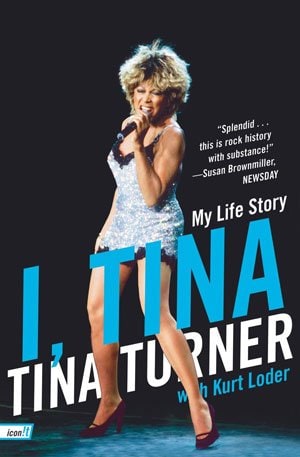

『I, Tina : My Life Story』By Tina Turner, Kurt Loder

訳:中山啓子

[次回4/6(月)更新予定]