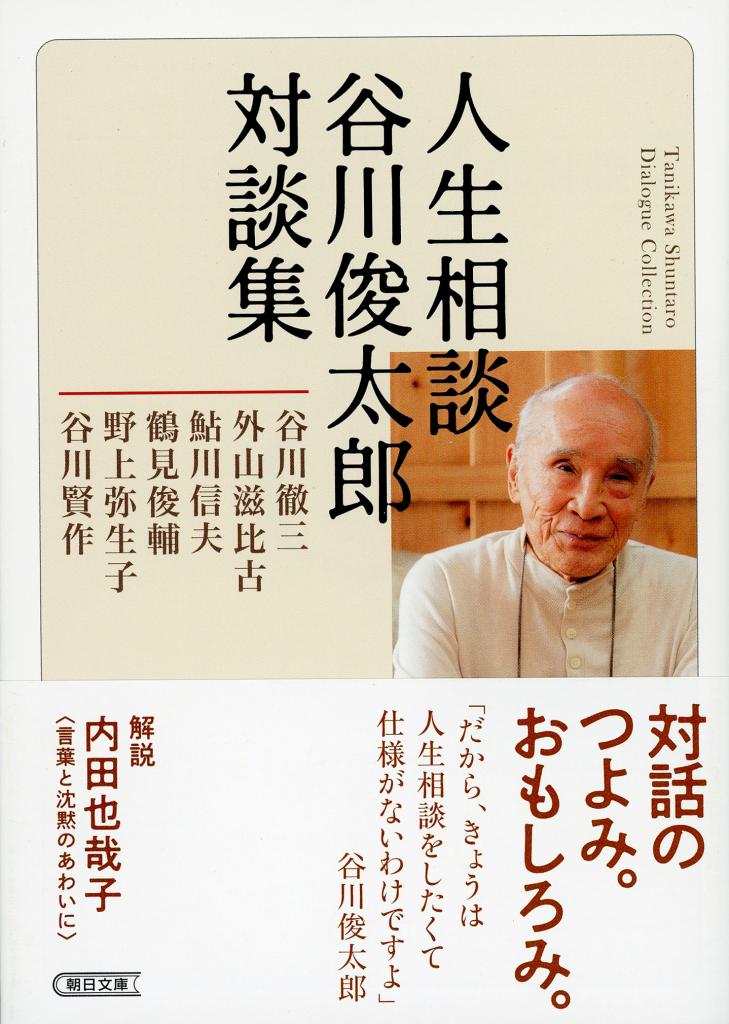

※Amazonで本の詳細を見る

この対談集が、人生46年目にして私の前に現れたのは、紛れもない奇跡だ。これまで私が、谷川さんの推敲した言葉の結晶である詩や絵本に慣れ親しんできたせいか、これらの対話は言語の新たな表情を見せてくれた。

「書き言葉とちがって、話し言葉には聖なる一回性の如きものがある」と谷川さんがかつて書いていたように、その日その場で有機的に生まれた心の交流がありのまま記録されている。対談の主な時期である41~61年前の日本語は、確実にボキャブラリーも、その背景にある精神性も今とは異なり、郷愁というより、潔く斬新な言葉の連なりとして衝撃を受けた。そして、目で追う活字から想像する、一対一でなければ生まれない緊張感と安心感、声の圧や音程、言葉尻の余韻、沈黙、静けさを破る言葉のリズムが、まるでジャズの即興を聴いているような高揚感を掻き立てる。つい勝手に、そこで飲まれていたのは、コーヒーなのか水なのか、一体どんな椅子に座っていたのかまでイメージが膨らんでしまう。

若き俊太郎さんは、計り知れないほどの好奇心とインテリジェンスをそなえ、相手への絶大なリスペクトを持ちつつも、必ずしも相手の見解に同調することなく、自らの考えを述べている。年齢的にも、30代から50代にかけて、誰しもが通るであろう人生の迷える季節から、だんだんと静かに自己が形成されていく過程を目の当たりにするようだ。とはいえ、谷川さんは偉大な先輩であろうが、父や息子という近すぎて本来なら気恥ずかしい関係であろうが対等に向き合い、イデオロギーを交換する。そもそも谷川さんは、生きてきた年数や経験などに左右されることない「存在のゆるぎなさ」を生まれながらに持ち合わせているのだと感心する。まるで荒野にひとりですっくと立つ、老成した魂を持つ少年なのだと。