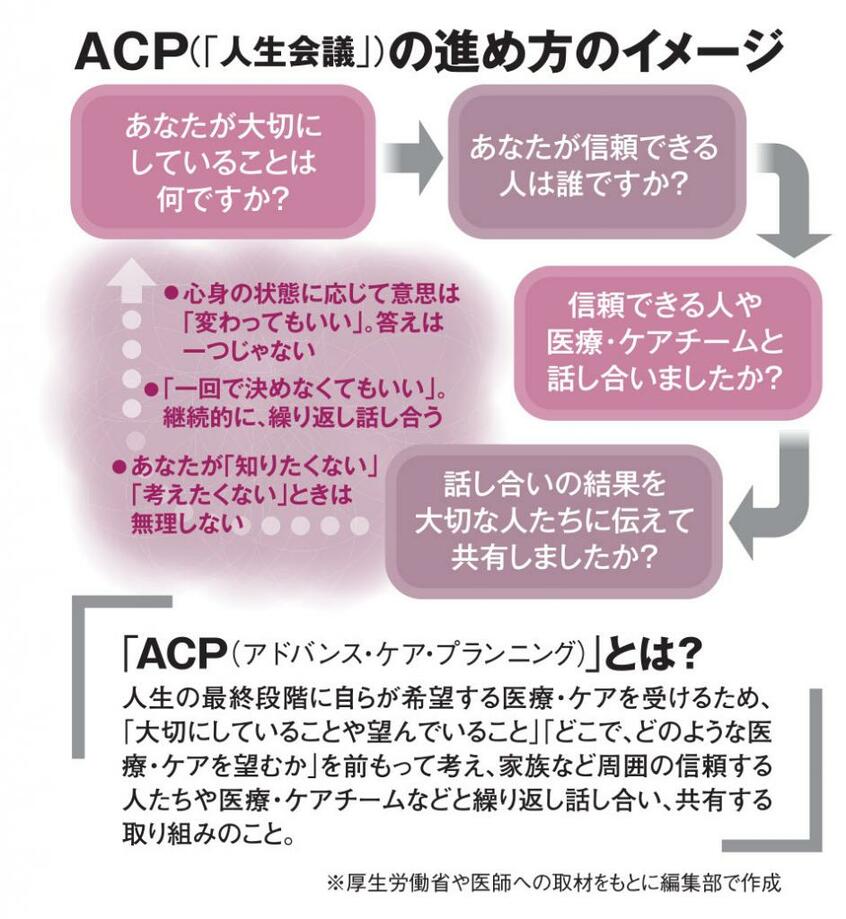

人生の最終段階にどんな医療やケアを望むか。家族や信頼できる身近な人、医師などの専門職と話し合っていく取り組み「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」。AERA 2020年1月13日号ではACPを柔軟に幅広く捉える大切さについて、体験者や関係者の声を紹介する。

* * *

患者や家族の意思は「変わってもいい」。その理解の大切さを自らの体験から指摘するのは、スキルス胃がん患者の会「希望の会」理事長の轟浩美(とどろきひろみ)さんだ。

轟さんは16年にスキルス胃がんで夫を亡くした。二人は元々、「人生の最後はどのように過ごしたいか」についてよく話をしていたという。夫には最期は自宅で過ごしたいという希望があった。緩和ケアにもつながった上で、ベッドも変え、万全の準備で在宅医療を始めた。しかし、想定外のことが起きる。

「呼吸苦がひどく、コントロールするには家族では限界があった。そんなとき、訪問看護師の一人が『一回、仕切り直した方がいい。このままじゃ皆が不幸になる』と言ってくれたんです」

夫と話し合って在宅医療をやめ、病院に移ったあとは、痛みや苦しみをコントロールできるようになり、短い間だったが夫は家族と穏やかな時間を持つことができたという。

「当初の希望を変えるには勇気が必要でしたが、医療者が一緒に考えてくれたからこそ、決めたことに固執せずに済みました。一度決めたことでも変えていい。これはACPの核だと思います」

一方で、医療者側の理解も、なかなか進んでいないのが現状だと言う。

「告知の際に『で、どこで死にたい?』とACPのつもりで患者に聞いてしまう医師や看護師の話はよく聞きます」(轟さん)

廣橋さんは、今後ACPに診療報酬加算が付くようになれば、「一回だけ患者と今後のことを話せばいい」と考え、こなすだけの医師が増えるのではないかという危機感もあると言う。

「『ACP加算のためのシート』みたいなものができて、医師が患者に質問し、項目を埋めるだけ、となったら最悪です」