国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)が企画展示「『1968年』─無数の問いの噴出の時代─」を開催中だ。約50年前の「政治の季節」が異彩を放つ。

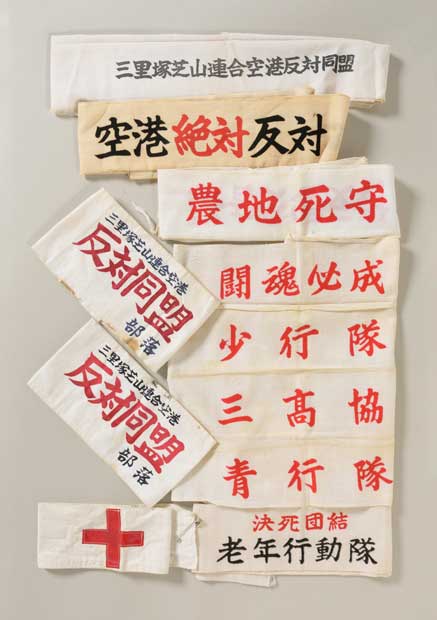

【写真はこちら】三里塚闘争で空港反対同盟が使用したタスキや鉢巻きなど

憲法、安全保障、民主主義……。日本社会で今問われている課題と、半世紀前の社会運動のテーマが通底している事実が突き刺さる。私たちは結局、こうした「国家観」を培う主題ときっちり向き合うことを避け続けてきたのではないか。国内外の情勢に翻弄され、「平和」のもろさを痛感させられる昨今、そんな自省と悲嘆にかられる。

企画展示のきっかけは5年前。国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系の荒川章二教授が、東京大学と日本大学の全共闘運動の資料管理を委託されたことにさかのぼる。両大学の資料は段ボール50箱分に上った。

荒川教授が振り返る。

「これを眠らせたままにするのは、学界としても社会的にも大きな損失だと思いました」

大学闘争の関連資料の展示にとどまらず、1960年代後半に日本で起こった、ベトナム反戦運動や成田空港建設に反対する三里塚闘争、熊本県の公害被害者らの水俣病闘争など多様な社会運動に総合的に光を当てたのが特徴だ。同時期の日本の社会運動全般に視野を広げることで、約50年後の今、政治や世論に与えたインパクトや意義を改めて問うのが目的という。

展示品はバラエティーに富む。全共闘の学生が使用していたヘルメットや、三里塚闘争の反対メンバーが身につけたタスキや鉢巻きといった定番アイテムも。

68年は、ベトナム反戦運動が世界的に展開された年でもある。計約500点の展示資料のメインは、ベトナム反戦運動の関連資料だ。中でも、「ベトナムに平和を!市民連合」(略称:ベ平連)の活動記録は必見。ガリ版刷りの「ベ平連ニュース」など希少価値の高い資料も少なくない。

荒川教授はベ平連の活動意義をこう強調する。