トランプ米大統領の登場で先が読めなくなってきた国際情勢。だからこそ、見えにくい事実をあぶり出す新しい地図に注目したい。AERA 2月20日号では「地図であぶり出す未来」を大特集。VR(バーチャルリアリティー)やスマホアプリで地図どんどん進化する世界や、ブラタモリなど街歩きブームの極意もルポしている。

日本の地図のおおもとを作っているのが、国土地理院(茨城県つくば市、村上広史院長)だ。どうやって作られているのか。災害時にも力を発揮する、ウェブ地図の役割も注目されている。

* * *

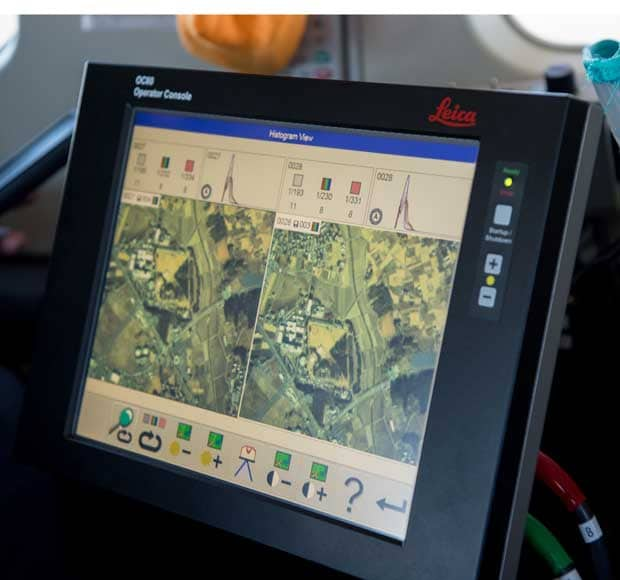

国土地理院の測量用航空機「くにかぜIII」(11人乗り)が、調布飛行場(東京都)を飛び立った。15分ほどで茨城県つくば市の上空に到達した。Uターンを繰り返し、地上の街並みを撮影していった。

高度4千フィート(約1200メートル)。高性能のデジタル航空カメラを搭載している。

「事前に撮影ポイントの座標をカメラに入れているので、GPSで計測してオートでシャッターが切れます」

機内のモニター画面を見つめながら、地理院画像調査課機動撮影係の杉本昌也さんは話す。

写真は「垂直写真」と呼ばれ、隣り合う空撮写真が左右60%、上下30%が重なるように撮る。地上を立体的に見ることができ、高さを計測して等高線を描くことができるという。

続いて、くにかぜIIIは川崎市上空へ。杉本さんと同乗した同僚の岡本梓さんは、新しくできた高速道路のジャンクションを窓から一眼レフカメラで収めた。

●空撮調査に同行

1月下旬の朝、記者はくにかぜIIIに同乗し、現場を見せてもらった。日本の地図作りは、空撮から始まる。通常は1万フィート(約3千メートル)近い上空を飛行し、3、4時間飛び続けて撮影する。

「体調管理に一番気をつけます。前日の飲酒は控えめにすることはもちろん、機内にトイレがないため、当日の朝から水分摂取量を少なめにします」(杉本さん)

道路地図に住宅地図、スマートフォンの地図アプリにカーナビ……。地図には多くの種類があるが、すべての地図の基礎となる地図を作成するのが国土地理院だ。前身は、1869年に政府の民部官に設置された「庶務司戸籍地図掛」。その後、国防を目的とした陸軍参謀本部陸地測量部などを経て、1960年に国土地理院と改称した。

統一規格で全国をカバーしている最も縮尺の大きい「2万5千分1地形図」。1908年から作成を開始したが、空からの写真測量が導入されたのは、意外と遅くて60年から。

「昭和初期までは測量用の空中写真がなく、現地をコツコツ歩きながら測量していたと聞いています」

と、国土基本情報課長の中島最郎(さいろう)さん。緯度や経度、標高を表す「三角点」を目印にして歩きながら測量を続けた。測量員は現地に何日も泊まり込み、地図を作ったという。

こうして、83年に一部離島を除いた2万5千分1地形図の整備が終わった。すべての地形図がそろったのは2014年。残る北方四島などを衛星写真も使って作成してからだ。

「今の役割は、新しくできた道路や鉄道を反映させること。災害時に空から測量カメラで被害や地殻変動の様子を調べ、迅速にデータとして提供することです」(中島さん)

●ネットに地図の宝庫

冒頭で紹介した空撮写真は、国土地理院に送られ、「図化」→「編集」の工程を経て完成。かつては手で作業していたが、今はコンピューター処理だ。編集された地図データは、インターネット地図「地理院地図」に落とし込んでいく。

グーグルマップと比べると知名度は低いが、地理院ウェブサイトにある地理院地図には地形図をはじめ空中写真・衛星画像、土地の成り立ちなどの情報を記載した主題図など1600以上の項目があり、これらを3D表示することができる。

都市部や周辺の活断層が閲覧でき、首都圏や大阪圏などの「明治期の低湿地」も見ることが可能。例えば、東京西部から埼玉にかけて、かつて水田や田が広がっていたことがわかる。大阪では摂津市を中心に深田が広がる。今は住宅地でも過去に低湿地帯だった場所は、液状化の可能性がある。

近年、地理院地図の力が発揮されるのは災害時だ。地震や火山噴火、集中豪雨、地滑りといった大規模災害が起きた時、航空機やドローンを飛ばして被災情報の収集や災害復旧・復興のための緊急測量をする。災害時に撮影された写真データは、基本的に36時間以内にアップされる。