林真理子さん(61)

コピーライターを経て、1982年にエッセー集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』でデビュー。86年に「最終便に間に合えば」「京都まで」で直木賞を受賞。恋愛小説や伝記など作品は幅広い。直木賞をはじめ、多くの文学賞の選考委員を務める(写真:本人提供)

デジタルツールがあふれる今、それでも手書きにこだわって仕事をする人々がいる。そのひとりである作家の林真理子さんの仕事から、手書きの魅力を探った。

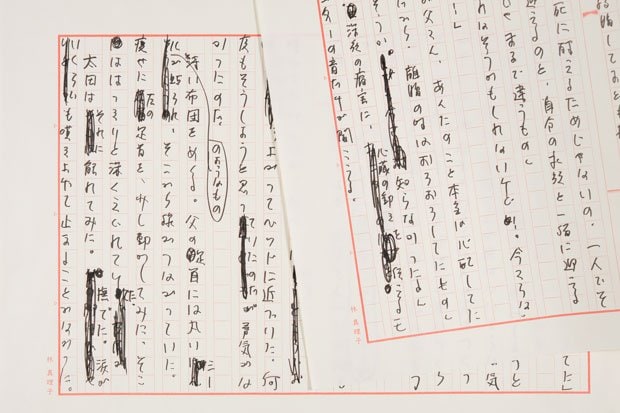

隣室からペンと紙がこすれる音が漏れてくる。ペン先をせわしなく動かし、特注の原稿用紙のマス目を文字で埋めているのだろう。そんな想像をしながら待っていると、書斎から林真理子さんが出てきた。作家がどのようにして物語を紡いでいるのか知りたくて、林さんを訪ねたのだった。

「書き始めると、手が勝手に動きだすんです。手がどんどん動いて、主人公が勝手にしゃべって、物語が進んでいくときがある」と話す林さんは、小説もエッセーも手書き。原稿を書く速さには定評があり、一日に原稿用紙30枚を書くことも。

手が疲れて初めてペンを置く。気がつけば、集中した後の放心状態。そんな時は小説がうまく書けている。

「精神的なものが頭と腕の中間あたりにいる気がしますね」

手を動かして書くことで、脳のイマジネーションをつかさどる部分が刺激され、鍛えられているのかもしれない。

「私ね、実は筆まめなんです。こんなのも作るほど」

そう言って見せてくれたのは、イニシャルの「M」をあしらったカード。空いた時間に、さっと礼状をしたためるそうだ。

筆まめでなくとも、手書きにこだわる作家は少なくない。効率を求めてワープロやパソコンを試したが、結局は手書きに戻った作家もいるとか。

なぜ、文学と手書きは相性がいいのだろう。ヒントは、林さんがふと漏らした言葉にあるのかもしれない。

「腱鞘炎(けんしょうえん)が悩みの種。筆圧がかからないペンが重宝します」

手で書くことは頭だけでなく体を使う作業。文学賞の選考委員も務める林さんは、パソコンで書いた作品を読むとき、逆に手書きの良さを感じるそうだ。

「負荷が少ないから、いくらでも書けるのでしょうね。文章がだらだらと続いて、表現がしつこいと感じることがあります。手は切り上げるタイミングを知っているのです」

漫然と時間が流れる物語は飽きてしまう。シーンが切り替わり、緩急があり、描写に濃淡があるから、文章のリズムに読者は身を任せていられる。

「いい本に出合ったとき、読み進めるうちに物語の中に入っていくでしょ。あれを自分の腕でやっていく感覚です」

作家にとって、書くことは快感なのだという。デジタル機器が普及しても、作家を創作に導くのは、ペンと原稿用紙と自らの手なのだ。

※AERA 2015年5月25日号より抜粋