医療の進歩で、延び続ける寿命。喜ばしいことだが、人生の最終段階(終末期)になると、必ずしも自らが望まぬかたちで生命を保つこともある。胃ろうなどの延命治療にどう向き合うか。どんな終末期の医療を望むかの思いを伝えるリビング・ウイルについて、家族と話し合っておく方法がある。

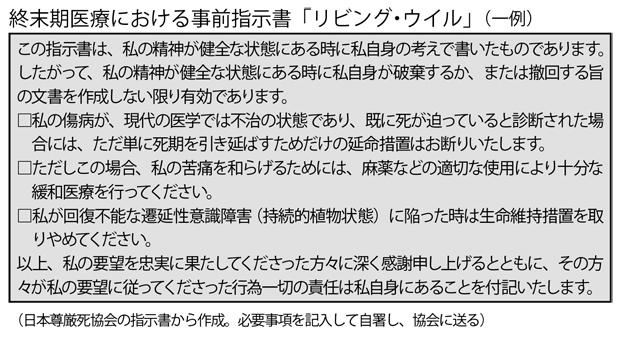

【終末期医療における事前指示書「リビング・ウイル」の一例はこちら】

「食べ物をのみ込むと気管に入り、再び誤嚥性肺炎を起こす恐れがあります。『胃ろう』にしますか?」

今春亡くなった東京都内の90代女性の家族は、医師からこう問われたときのことを思い出す。10年ほど前から認知症を患い、晩年は穏やかにグループホーム暮らし。誤嚥性肺炎を起こして入院し、いったんは容体が落ち着いた。ただ、のみ込む嚥下機能が衰えており、医師から今後の方針を相談された。

腹部に小さな穴を開けて胃にチューブを直接通し、水分や栄養を補給する「胃ろう」。多くの命を救う医療技術である一方、高齢者の延命治療の代表例でもある。事故や治る見込みのない病気、老衰などで最期が迫ったとき、患者や家族はこうした延命治療の選択を迫られる。

女性は胃ろうのほか、鼻からの管で胃に栄養補給をする経鼻経管栄養法や、点滴などで静脈から栄養を取る中心静脈栄養法などの選択肢もあった。ただ、家族はいずれでもなく、自然な死“尊厳死”を選んだ。迷ったが、女性から一通の書類を託されていたからだ。

かかりつけ医だった、在宅緩和ケア充実診療所「ケアタウン小平クリニック」(東京都小平市)の山崎章郎院長は、こう振り返る。

「封筒に入った書類を、娘さんが僕に渡してくれました。表には“尊厳死希望”と書いてあり、中を開けると、終末期に希望する医療行為や過ごし方を明記した書類が入っていました」

山崎院長は家族や施設の介護スタッフとの間で、女性の思いに沿えるサポート態勢を話し合った。胃ろうによる延命は、女性の望むところではない。それを選択すると、女性の思いに沿えなかったという家族の自責の念も残り続ける。

山崎院長は「リビング・ウイルそのものに法的強制力はありませんが、繰りかえし話し合いの場を持つことで、本人や家族の迷いを払拭して本人の願いをかなえることができます」と話す。