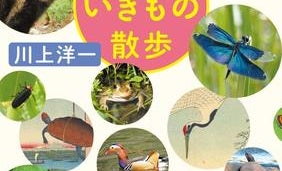

都会で自然といきもの探し この夏は「江戸」と「東京」を繋ぐちょっと変わった街歩き

東京にも自然を感じられる場所はたくさんあります。たまにはそういう場所に足を運びたくなりますが、そこにいる生き物に目を向けたことはありますか? 川上洋一著による本書『東京いきもの散歩』は、江戸から受け継ぐ東京の自然と生き物たちを紹介してくれています。 本書の中でまず目を引くのは第1章の入門コース、新宿御苑。ビジネス街に大きな庭園がある理由は江戸時代に遡ります。この辺りは信州高遠藩内藤家の下屋敷で、内藤清成が江戸城西門警固の功績を認められて与えられた土地だったそう。「馬が走れるほどの広さを」と徳川家康が約束したため、これだけ広い庭園として残っているのです。 そんな新宿御苑で見られる生き物はアズマモグラやヒガシニホントカゲなど。数は減っていますがスッポンもいるとのこと。バードウォッチングもできるそうで、カワセミやアオサギのような水鳥を見ることができます。山でのイメージが強いバードウォッチングですが、都心で始めてみるのもいいかもしれません。 もう1つ都心で自然を体験できるのが、国立科学博物館付属自然教育園と、本書は勧めます。高級住宅地として知られる港区白金にあ理、23区内では珍しい照葉樹林が、都内で最もよく保存された状態で残されています。 本書によれば、もともとこの土地が照葉樹林に覆われていたのは縄文時代。平安時代には森が切り開かれ、室町時代には土地の名前の由来となった豪族「白金長者」の支配下に。江戸時代には高松藩松平家の大名屋敷として庭園が造られ、明治時代に陸海軍の弾薬庫が作られたため立ち入り禁止区域となりました。それから人の手が入らなかったため照葉樹林が回復し、今では天然記念物および史跡に指定されています。 潜在植生に近い姿が東京都心で見られることは知らない人も多いでしょう。ここは自然を知り理解するために保護されているので、入り口近くの教育管理棟にはジオラマや標本が。園内にも注目ポイントに解説板があり、季節ごとに変えられるので誰でも気軽に自然や生き物を知ることができるそうです。 また、本書には、下町について語られる第2章の中で、ちょっと変わった話題も。その名もコラム「大江戸妖怪伝」。例えば、有名な怪談「本所の七不思議」のうちの1つである「置いてけ堀」という怪談は、下町の水路の1つである錦糸堀が舞台。そこで釣りをして大漁だった男が帰り際、堀のほうから「置いてけ、置いてけ」という声を聴きます。驚いて逃げ帰り、あとから魚籠を見ると仲が空っぽになっていたというお話です。 この怪談は下町の生き物と関係があるそう。男が化かされた妖怪の正体は、絶滅した二ホンカワウソだと考えられているのだそうです。二ホンカワウソは体長が約70センチもあるため、立ち上がった姿が河童のような妖怪に見えたのではないかと本書では分析されています。他にも日本各地でカワウソは人を化かすことがあるとの言い伝えがあるようです。 このようなコラムの他にミニ図鑑も。写真がたくさん載っているので、実際に生き物に出会ったときにもわかりやすくなっています。東京を散歩するときのガイドにしたくなる本書。夏は涼しいところに行きたくなってしまいますが、この本で自然と生き物をチェックして東京を散歩してみるのもおすすめです。