■まぎれもない時代のドキュメンタリー

ファイルを手に取り、パラパラとめくると、いやー実に懐かしい。第一回は「参院選タレント候補図鑑」。

「黄色や赤のカラフルな背景紙を持って、いろいろなタレント候補のところに行って、特写させてもらったんですよ。選挙でほんとに忙しいときにね」

その一人、青島幸男は涼しい笑顔でこう語っている。「参議院ていうのはね、野坂昭如とか大橋巨泉とか篠山紀信みたいのがいっぱいいてね、(中略)あなたも出ませんか」。

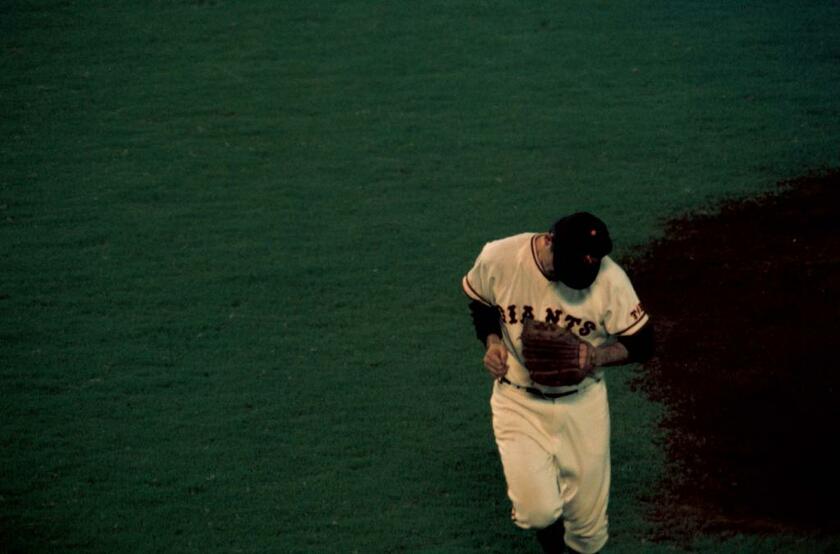

連載タイトルを並べてみると、「モナリザ過美の罪」「『堀江マーメイド』266日で地球ひと回り」「絶叫する『青嵐会』」「財界総理 土光敏夫」「輪島功一のラストラウンド」「劇写愛と誠」「オノ・ヨーコからのメッセージ」「4番・サード・長嶋」「ファントム襲う」、などなど。

「これはやっぱり、『時代のドキュメンタリー』ですよ。グラフ雑誌がちゃんとあって、ある程度の部数が出ていたから、こんな連載を篠山にやらせてみようとか、無謀な考え方が出てくるんですよ」

ちなみに、「アサヒグラフ」を出していた朝日新聞社の出版写真部員からは「あんな撮り方でいいのか?」と、相当文句が出たらしい。要するに「売れればいいのか、篠山の名前じゃないのか?」と。

「そういう批判って、必ず出るんですよ。ぼくの場合はね。批判は全部受けますけど。まあ、ふつうの人はこんなことを60年もやってられないでしょう。生きていけないですよ。食えなくなっちゃう。ははは」

■写真家の欲望を世間が許してくれた

篠山さんが写真家の道を歩み始めた60年前、日本は敗戦から復興し、高度経済成長期の真っ只中にあった。

「戦争でぼくの家もお寺(篠山さんは新宿区にある円照寺の住職の次男として生まれた)もまる焼けになりました。ほんとうに貧乏だったけれど、そこから立ち直って、日本が元気になっていく。いけいけドンドン、熱い時代だったんですよ。そこでね、写真家になろうなんて、間違った考えを起こして、ついついこんなに長くやっちゃった」と、ちゃめっ気たっぷりに語る。

「つまりそれは、『時代の波に乗ってきた』ということですか?」とたずねると、即答で、「波に乗るというより、やっぱり、欲望の果てだから」と言う。

「結局、ぼくが写真家になった動機は何かというと、そういう自分のなかに渦巻いている欲望を見てみたい、近くに行って撮ってみたい、ということなんです。アートとして、芸術として撮ろうとか、思ってない」

写真としての表現の前あるもの、それは「見たい」という欲望という。

「『見たい』という目の欲望が体中にみなぎっていた。その欲望を満たすために写真を使う。ありとあらゆる写真の技法を使ってやる。そういう野心があった。ま、若かったからね」

さらに、こうも言う。

「時代がさ、写真を受け入れてくれたんだよ。ほんとうに身勝手な写真家の欲望、撮りたいっていう欲望を世の中が許してくれた。やれ、やれと、世間があおっていた時代だもの」

そこで、声をひそめる。

「ところが、いま、みんな、『これはアブナイんじゃないですか?』と言うんだから」

米倉昭仁

米倉昭仁