■いつから天主に載るようになったのか?

それでは、日本の城でどのように鯱が誕生したのか。これまで城の天主は、織田信長が1576年から建設を始めた安土城(滋賀県近江八幡市)で出現したとされてきました。千田さんはその理解に修正が必要なことを実証的に明らかにしています。

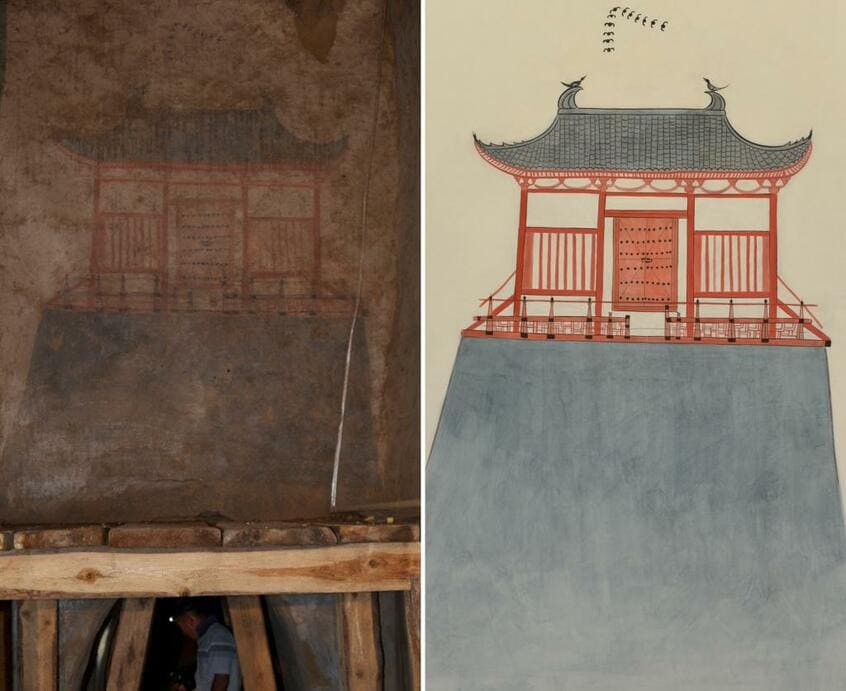

明智光秀が1571年に坂本城(大津市)の築城を始めたころ、京都の吉田神社の宮司で、光秀とも交流があった公家の吉田兼見が坂本城の建築現場を訪れ、その日記に「天主以下をことごとく見た」と記しています。また、1573年に細川藤孝が勝龍寺城(京都府長岡京市)で連歌会を開いたとき、連歌師の里村紹巴が「天主で連歌・連句を二人で付けあって詠んだ」と記しています。この二つの城をめぐるエピソードからは、安土城よりも前に天主が成立していたと読み取れます。

同じ時期、畿内の城郭では巨大な木造の櫓を建てる建築技術も発展していました。松永久秀の多聞城(奈良市)について、興福寺多聞院の院主による『多聞院日記』は、1577年に奈良中から人夫を出して多聞城にあった「四階櫓」を破壊したと記しています。この日記からは、天主ではない、軍事的な巨大な櫓が畿内で出現していたことが分かります。千田さんは坂本城や勝龍寺城でみられた「天主」と多聞城で見られた「四階櫓」に注目し、「信長の安土城天主は、この両方を融合し、規模を圧倒的に拡大した上で、階層的な城郭構造の頂点に置き、政治と軍事を統合した信長政権の権威の象徴として創出した新たな『天主』であった」と読み解きました。

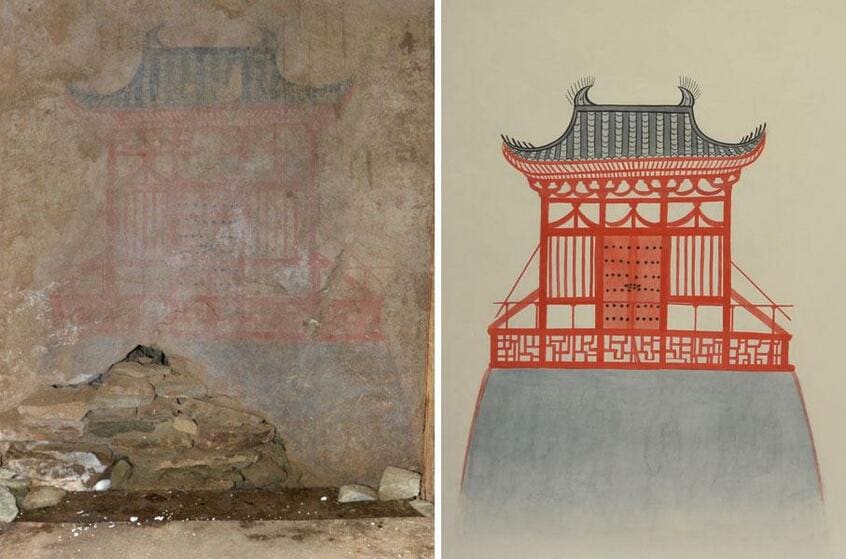

さらに、安土城の天主に葺かれたとみられる瓦についても考察しています。『信長公記』によれば、中国人の一観に瓦のデザインを担当させ、それを中国風にするように命じたそうです。千田さんは、このときに一観が鯱瓦を創出したのではないかとみています。一観が鯱に込めた思いとは何か。千田さんはこう考えました。「安土城天主は鯱が加わることによって、天主がただ城の頂点にそびえたというだけではなく、龍から昇華した霊獣・鯱が天主の大棟に舞い降り、また駆け昇る文化的象徴性を備えた特別な建物になった。それは信長がつくろうとした来たるべき社会のシンボルでもあった」