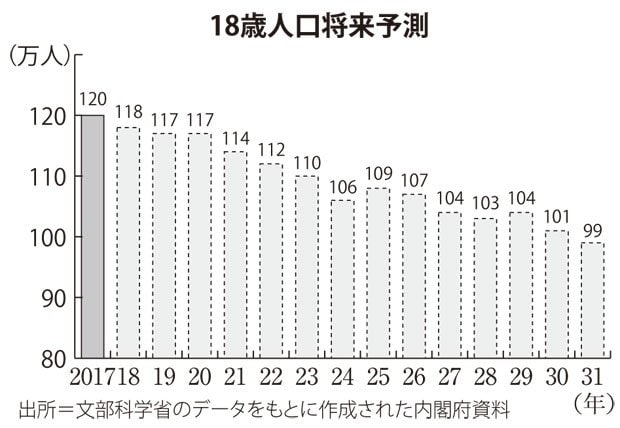

大学に暗雲が立ちこめている。2018年を契機に、受験年齢の18歳人口が本格的に減少に転ずるのだ。2031年には現在の120万人から99万人へと、20万人も少なくなると推定されている。

これから15年間で100校の大学が消滅する――。そんな衝撃的な予測をするのは、『大学進学ジャーナル』元編集長で、『大学大倒産時代 都会で消える大学、地方で伸びる大学』(朝日新書)の著者・木村誠氏だ。木村氏は、すでに大学が倒産する時代に突入したと警鐘を鳴らす。

少子化に加え、地方経済の衰退が全国の大学を直撃すると木村氏は見る。志願者の都会志向がますます顕著になるという。その傾向はすでに表れている。東京には137の大学があり、さまざまな学問を志す生徒の受け皿が揃っている。さらに、全国展開をする大企業の本社の多くは東京にあり、就職の選択肢も多い。全国に777の大学があるが、大学生総数約256万人のうち、4割が首都圏に集中しているのだ。

都会への人の流出は続き、地方は一層疲弊する。文部科学省が今年4月に発表した調査によると、2040年度には、東京以外の道府県にある大学への進学者数は現在の47.7万人から26.3万人へと減少する。

まず、地方の私立大学が破綻危機に陥り、都市の中堅私大グループ下位校に波及すると木村氏は言う。

それでは、何を基準にして「危ない大学」を見極めたらいいのだろうか? 木村氏は、「収容定員充足率」に注目すべきだと指摘する。収容定員充足率とは、全学部全学年の定員に対する、学生数の比率のこと。100%を切ると定員割れとなり、大学側が想定している学費などの収入が減少する。大きく割り込めば、たちどころに経営が悪化する。木村氏の調査した2016年度の入試データによれば、志願者の多い有名大学でも100%を下回るところがいくつかあった。

小規模大学に目を向けると、実情は悲惨だ。充足率が7割を切る大学が目白押しで、なかには40%台、30%台の大学さえある。