今日からお盆休みという人も多いだろうし、逆にかき入れ時となる業界もあることだろう。カレンダーには休日のマークはないが、この時期「お盆休み」という独特の休日が日本にはある。東京では、本来の盂蘭盆会(うらぼんえ)は新暦の7月に行うのが昔からの習慣だが、お休みは旧暦の8月にという不思議な状態になっている。「お盆」というもの自体が、日本独特に変化しているのだから仕方がないのだが……。

●地獄の釜もあく日

日本のお盆は、神道や古来の風習の影響も受けてはいるが、やはり仏教の考えに寄るところが大きい。お盆につきものの盆踊りは、この時、現世へ戻ってくることを許された魂を迎えるためのものだとも、地獄から解き放たれて喜ぶ亡者の姿を模したものだとも言われている。なにしろ正月とお盆は、年に2回の「地獄の釜もあく」日、つまり地獄でさえお休みになる日なのだ。丁稚奉公という働き方があった時代、この日を「薮入り」と呼び、奉公人たちにも漏れなく休みが貰えた。地獄さえも休む日に働いてはいけない、という意味である。

●日本人には身近な地獄

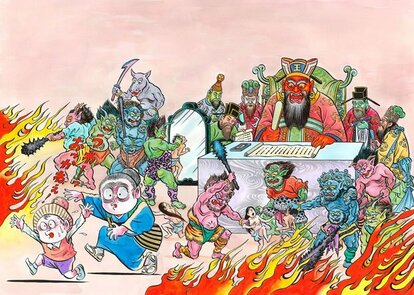

日本の処世訓には地獄がよく登場する。5年ほど前、「地獄」という絵本がベストセラーになり話題になったが、親は子どもをしつける時、往々にして地獄の恐ろしさを引き合いに出してきた。「嘘をつくと舌を抜かれる」「悪さをすると鬼に切り刻まれる」「悪口や人をバカにすると針地獄に落ちる」「約束破りは釜ゆで」などなど……。こんなに具体的に地獄を表現する文化を持つ国はそう多くはない。この他にも温泉地でよく見る「地獄めぐり」や「地獄谷」、辛い食べ物を「地獄ラーメン」などと名付けたりもする。

●閻魔大王は5番目の裁判官

地獄の世界観を日本に最初に広めたのは、源信(恵心僧都)だと言われている。平安時代中期の天台宗の高僧で、浄土教の祖である。極楽浄土の反対側の世界を細かに描写してみせたのである。2017年は源信没後1000年、日本の地獄の歴史はそれほど長い。