今年初めに「申年」が持つ意味についての記事を書いたが、ご記憶にあるだろうか。東アジアには方角を干支で記す風習があるが、申(さる)が示す方向は西南西で、昨年の未(ひつじ)年と合わせて「坤(こん)」(西南)と呼ぶ。別名裏鬼門、ちょうど反対の方角になる北東は「鬼門」で、この方角を干支で表すと丑(うし)と寅で、合わせて「艮(うしとら/ごん)」と呼ぶ。

「南西」も「北東」も風水や易などで特に注意が必要だと言われている方角(言葉)である。「坤」と「艮」は6年に1度、2年にわたり現れる。6年に1度、と聞いてなにか思い当たる行事はないだろうか?そう、善光寺の「ご開帳」と諏訪大社の「御柱祭」である。(※)

●諏訪大社の奇祭「御柱祭」とは

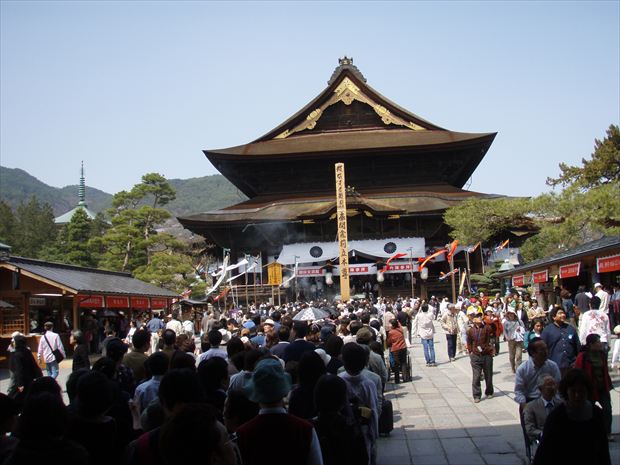

全国には有名なお祭りや奇祭が数多くあるが、御柱祭はその勇壮さと、山から切り出した本柱をお社まで持ってくる方法があまりにも奇抜なため、必ず全国ニュースとなる。

諏訪大社は全国に1万社以上ある諏訪神社の本宮で、諏訪湖をはさんだ南北に、合わせて4つの境内とお社を持つ。諏訪湖の南に鎮座する本宮と前宮の2社を「上社」、湖北の春宮と秋宮の2社を「下社」と称する。御柱祭は、上社と下社でスケジュールが違っていて、それぞれが山出し、里曳き、宝殿遷座祭という行事を各氏子たちが行っている。簡単に言えば、4つの社それぞれの社殿の4隅に御柱という4本の柱を6年に1度山から切り出し、建て替える行事である。その柱は、直径1メートル、長さ17メートル、重さ10トンという巨木で、現代に至っても1000人ほどの人力で、これを制御して山からお社まで運んでくる、という形態を続けていることが地元の誇りでもあるのだ。

●お相撲の始まりを作った神さま

諏訪大社の祭神・タケミナカタとは、出雲神さま・オオクニヌシの子どもで、伊勢の神さまのお遣いとして「国譲り」を迫ってきたタケミカヅチに、唯一戦いを挑んだ神さまである。結局タケミカヅチに負けてしまい、信州・諏訪の地に退き、この地から外に出ないことと引き換えに、反逆したことを許された─と古事記に記されている。日本書紀などにこの話が記されていないことなどから、これは創作の可能性もあると言われているのだが、タケミカヅチとタケミナカタの戦いが「相撲のはじまり」とされるなど、後世に影響のある話であることは間違いない。