医療従事者たちはいまも新型コロナと闘い続けている。現場スタッフは、患者はもちろん遺族とも向き合わなければならない。私たちが想像を絶する苦悩があった。日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター部長の木下浩作医師が明かす。

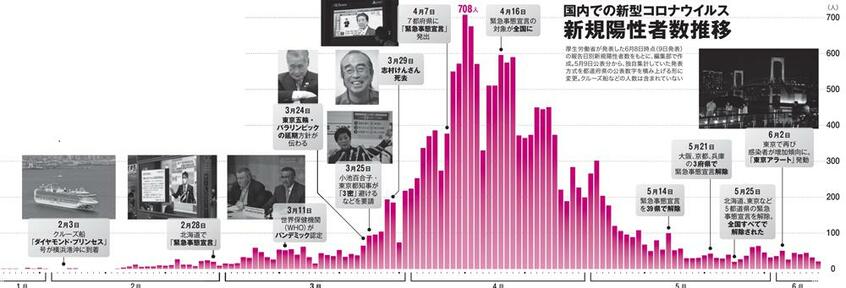

【グラフ】ひと目でわかる新型コロナに関する出来事と新規陽性者数推移

* * *

新型コロナの感染拡大に伴い、私たちが勤務する救命救急センターと同じ棟内にPCR検査の専用外来が設置されたのが2月でした。保健所の紹介で新型コロナ患者が来院されるたび院内アナウンスを流し、動線を分けるようスタッフに注意喚起していました。このアナウンスの回数が日ごとに増え、4月に入ると、患者受診のアナウンスが立て続けに入る状態が続きました。PCR検査が絶えず実施されるようになったのです。いよいよ大変なことになるな、と実感しました。

私たちの救命救急センターは、専門性が高く高度な救命処置が必要な3次救急の患者を中心に応需し、集中治療に当たる機関です。心肺停止や急性心筋梗塞、脳卒中、交通事故の重傷・重体患者など年間約2千症例に対応しています。加えて2月以降は、新型コロナの重症患者の治療も兼務することになりました。

新型コロナは急患対応の医療現場にも大きな影響を及ぼしています。院内感染を防ぐため、どの救急患者も感染の疑いがある前提で対応しないといけないからです。3月末ごろからは全ての急患にまず、CTスキャンで肺の状態を確認するようになりました。PCR検査は結果通知までに最低2日間かかります。なるべく早く感染の有無を予見するには、新型コロナに特徴的な肺の影を確認するのが有効だと判断したからです。

とはいえ、3次救急へ回される重症患者は感染していなくても肺に何らかの影が見られることが多いため、どの患者を診ても新型コロナウイルス感染症を否定できません。そうなると、感染症病棟で働く医師と同様のフル装備の感染防護具を常時着けた状態で救急診療に当たることになります。

実際には、のちにPCR検査で陽性と判明した急患は数例にすぎませんでした。それでも診療態勢を緩めて対応して、もしクラスターが発生すると、救命救急センターを閉鎖せざるを得なくなります。それだけは避けなければなりません。このため、感染防御には常に万全を期す必要があり、救命スタッフは小康状態の今も息をつけない状況なのです。