自身も「場を盛り上げようと余計なひと言を言ってしまうクセがある」という50代の女性の場合は、こうだ。まわりに「自分を大きく見せたいのか、他者を攻撃するために余計なイヤミを言うタイプの人」がいるとか。

それで思い出したのが、筆者が取材したことがある評論家の先生だ。コメントについて疑問点を聞いたところ、「うーん、わかってもらえないだろうね。キミとは住んでる世界のレベルが違うから」と、まさかのツッコミ返し。だいたい「住んでる世界のレベル」の話は、余計だって!

まあ、言う人のキャラクターにもよるだろうが、その昔、この手のタイプの人は「皮肉屋が入った、ちょっとおもしろいヤツ」と、多少好意的に受け入れられることもあった気がする。

ところが、そんな皮肉屋キャラを演出していた「余計なひと言」のほとんどが、令和の世では「百害あって一利なし」。円滑なコミュニケーションを阻害する、NGワードになりつつある。

ここで整理してみると、余計なひと言を言ってしまう理由も、決してひとつではないようだ。

冒頭に登場した60代男性の妻のように、“天然系”ゆえ、思ったことを精査せずに言ってしまうタイプも多いだろう。昭和時代にはキラキラ見えることもあった皮肉屋を引きずって、わざと余計なイヤミを言うタイプや、ウケ狙いで余計なひと言を発してしまうお調子者タイプもいそうだ。

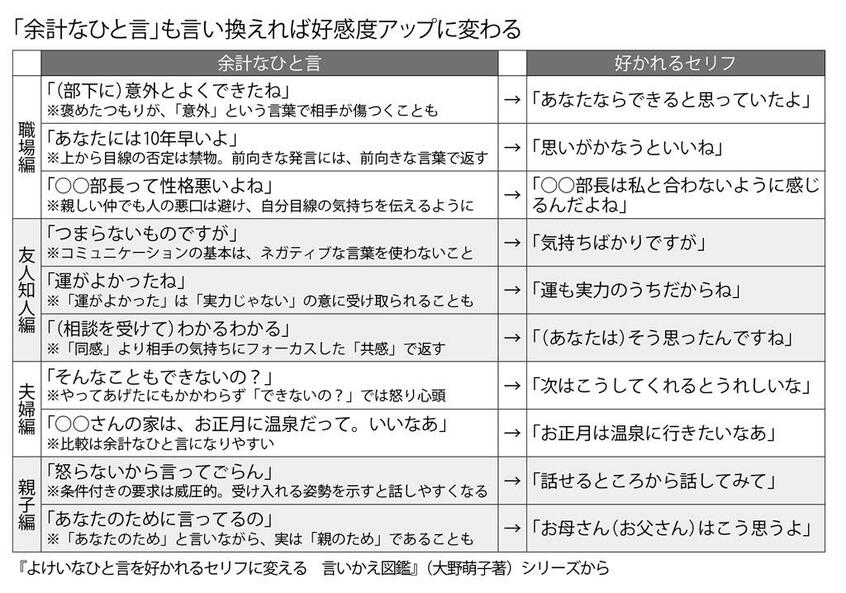

いずれにしても、その余計なひと言が及ぼす影響は、日に日に大きくなっている。著書『よけいなひと言を好かれるセリフに変える 言いかえ図鑑』(サンマーク出版)が、シリーズ累計50万部以上のヒットになっているカウンセラーで、日本メンタルアップ支援機構の代表理事を務める大野萌子さんはこう話す。

■とっさのひと言で人間関係崩壊も

「産業カウンセラーという仕事を通して、2万人以上の悩みに耳を傾けてきました。そうしてわかったことは、働く人の悩みの9割は、身近な人間関係の問題であるということ。そしてその人間関係は、とっさに出た余計なひと言が元になって、壊れてしまうこともあるのです」