勉強にはパソコンの音声ソフトを活用した。同大の法務研究科事務室のバックアップが大きな支えになった。職員が早い段階で授業計画を把握し、講義で使われる書籍や教材を、音声ソフトが読み込める形式のテキストデータに変換。奥山さんに提供した。

データをただ渡すのではなく、「同義語が多いものは平仮名になっていたり、改行が多いものは段落ごとにまとめてくださったりと、とても配慮が細やかでした」と奥山さんは感謝する。

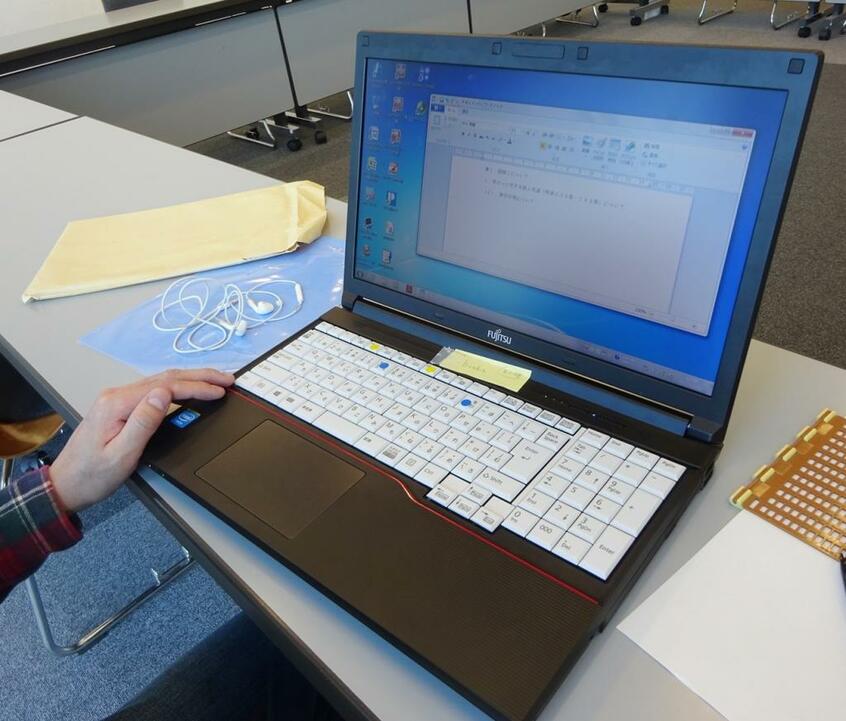

授業中は片耳にイヤホンを当て、音声化されたデータを聞きながら、もう片方の耳で講師の話を聞いた。

奥山さんは職員から提供されたデータをもとに、一問一答形式の問題を1千問以上、自作した。答えをパソコンに打ち込み、読み上げながら正解と照らし合わせる。それをひたすら繰り返した。目が見える受験者と違い、マーカーや単語カードは使えない。その場で覚えることを心がけた。論文対策は過去問をもとに答案を作り、授業で教員の講評を受け、ブラッシュアップする作業を重ねた。

「『書く順番が違う』『何を書いているかよくわからない』など、忌憚のないご指摘を講師からいただき、自分の文章の癖に気付けました」

周囲のサポートや自身の努力が実り、明大の大学院を修了した昨年、ついにチャレンジが実を結ぶ。法務研究科事務室の中崎奈緒子さんは、奥山さんの合格をわがことのように喜んだ。

「お渡しするデータのことから、『最近どう?』といった雑談も含め、奥山さんが事務室にいらしたときはよくお話ししていました。ハンディキャップがありながら努力を続ける姿勢には心を打たれるものがあり、合格を聞いたときは涙が出るほどうれしかったです」

視覚に障害がありながら活躍する弁護士は、まだまだ少ない。奥山さんは自らの経験を生かし、将来は障害者の就労サポートに取り組みたいと考えている。

「障害者雇用に関する講習会の開催を企業に働きかけるなど、障害者が働きやすい環境を作る手助けをしていきたいです」

現在は司法修習生として、弁護士になる夢に向かって着実に歩みを進めている。(本誌・松岡瑛理)

※週刊朝日 2022年2月18日号