「東京の消費者団体の要望で開発を始めたのがきっかけでした。当時は食の安全性について注目度は高くなく、色が悪くて高い商品は売れませんでした。それでも販売をやめずに続けてきたのは、先代社長の『いつか食の安全志向の時代が来る』という判断があったからです」(企画販促課)

同社では食肉を加熱する際に、空気中にある微量の亜硝酸と結合させる技術を開発し、うっすらと発色できるようになった。ハムを結着させるのも合成添加物ではなく、卵などの天然由来の成分を使っているという。

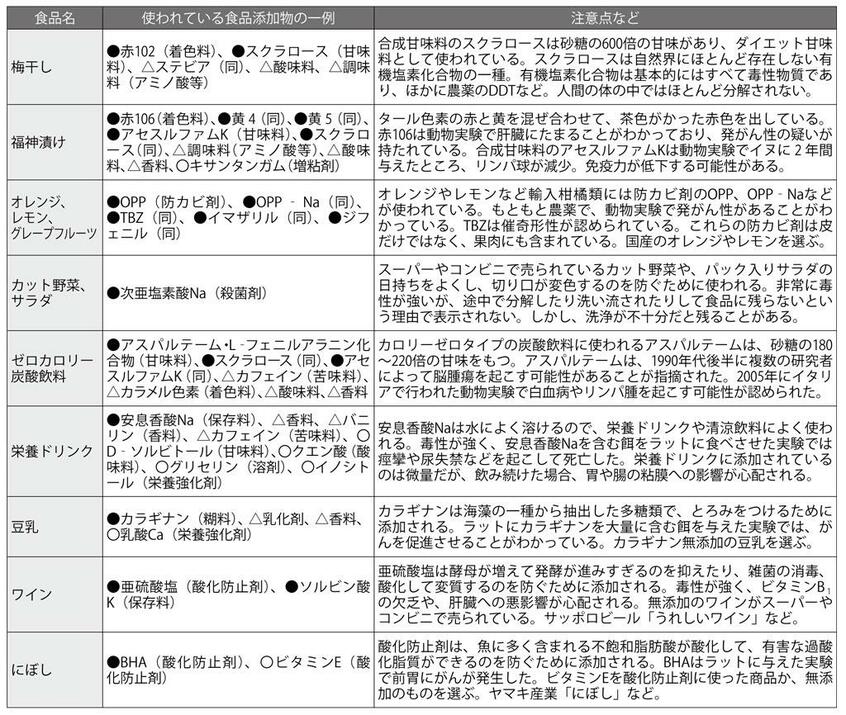

亜硝酸Naは、たらこや明太子などの魚卵にもよく使われているので要注意だが、近年ではコンビニでも発色剤不使用のいくらや明太子を具材にしたおにぎり、スパゲティなどが売られるようになった。表示に注目すれば、安心・安全な商品を選ぶことができるのだ。

発がん性などの疑いがあるタール色素は、食品添加物として日本では12品目の使用が認められている。福神漬けやかまぼこ、赤ウィンナーなどの着色に使われる。大西医師がこう指摘する。

「日本で認可されている12品目のうち、米国では赤色の2号、102号、104号、105号、106号の5品目の使用が禁止されています。タール色素はすべて石油からつくられますが、特に子どもに悪影響があるとされ、ADHD(注意欠陥・多動性障害)などの行動障害に関係するとの報告もあります。本当に必要な添加物なのか見直さなければならないでしょう」

そのうえで、大西医師はこう警鐘を鳴らす。

「複数の添加物が体内で相互作用して、どんな化学反応を起こすのかはまったく検証できません。添加物のデメリットに、もっと目を向ける必要があります」

輸入オレンジやレモン、グレープフルーツは船で何週間もかけて日本に運ばれるため、腐ったりカビが生えたりするのを防ぐ目的でOPPやイマザリルなどの防カビ剤が使われている。このほか、新しく認可された防カビ剤に、アゾキシストロビン、ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾールの4種類があるが、もともとすべて農薬。発がん性の疑いが指摘されているので、これらも避けたほうがよさそうだ。