■ナサニェル・セーボレーの末裔

1968年、小笠原諸島が日本に返還された際、欧米系島民はアメリカと日本、いずれかの国籍を選択した。

「女性はけっこうアメリカ兵と結婚して、向こうに行ったらしいです。それがステータスだった」

現在の島民は約2000人。そのうち「たぶん100人もボニンアイランダーはいないんじゃないかな」と、長沢さんは言う。

「そういう人たちがいるんだ」という認識の島民もいるそうで、自分のルーツに興味を持つ若いボニンアイランダーは、そんなふうに思われているのは悲しいと漏らす。

「彼らの歴史が残されない、ということは、彼らのアイデンティティーも奪ってしまうことになる」

長沢さんはこつこつと欧米系の島民を探し訪ね、「彼らのアメリカっぽい文化が残っているところを撮影した」。

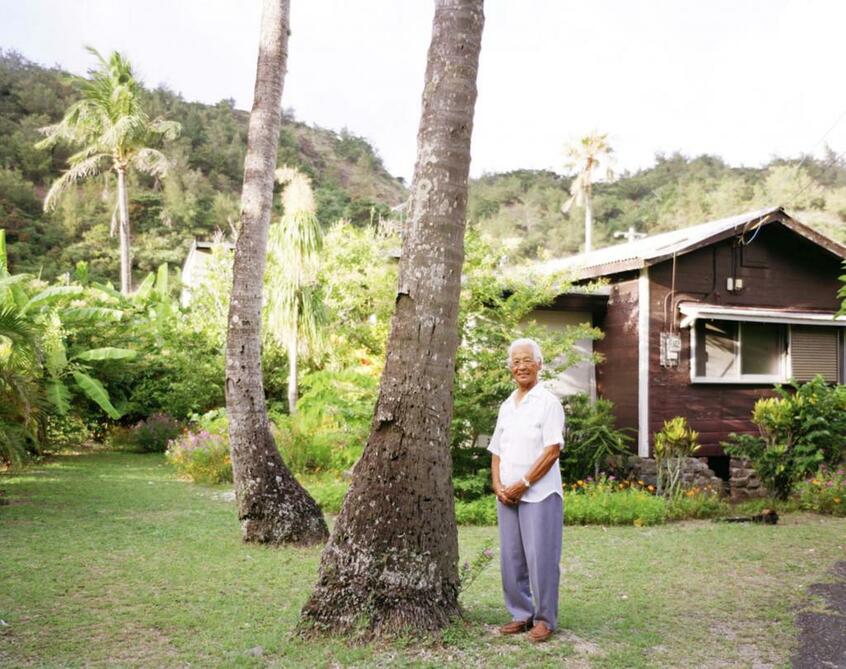

その一人、大平京子(旧名イーディス・ワシントン)さんはヤシの木が植えられた美しい芝生の庭にたたずんでいる。その背後に写る建物は、通称「米軍ハウス」。

「アメリカ軍がいるときに建てられた家なんですが、もうこういう建物も少なくなっています」

60年代のアメカジ風の「スナック ドロシー」をバックに写るのは瀬堀ドロシーさん。そして、養蜂業のかたわら営んできたトレーラーハウスの宿の前に立つ瀬掘ロッキさん。

2人は1830年に父島にやってきた初代、ナサニェル・セーボレーの末裔で、「瀬掘」性は「セーボレー」に由来している。

先に紹介したアメリカの軍政下で発行された出生証明書はロッキさんのもので、そこには名前が「Rocky SAVORY」と記されている。

■これがぼくらが思っている小笠原

「これは教科書に載っていない歴史。しかも彼らのコミュニティーや文化は失われつつある。彼らの心の中にあるボニンアイランダーというアイデンティティーを可視化して、伝えるために撮影しました」

いまも「ボニンアイランダー」「小笠原人」と名乗るのは米軍統治下の記憶のある60歳以上の人がほとんどで、「若い人たちは、自分たちは欧米系なんだ、という意識が強い人もいれば、まったくそうでない人もいる。もう、小笠原返還から50年以上もたっていますから」と、長沢さんはこの小さな島の多民族社会の現状を説明する。

「でも、最初は『帰れ!』と言われましたけれど、撮っていくうちに『これがぼくらが思っている小笠原』と言ってもらえるようになりました。まあ、そういうところは残せたかな、と」

(文=アサヒカメラ・米倉昭仁)

【MEMO】長沢慎一郎写真展「The Bonin Islanders」

ニコンプラザ東京 ニコンサロン 5月11日~5月24日

(同名の写真集も会場で販売)