■「お前、ふざけるな。帰れ!」

長沢さんが初めて父島を訪れたのは2008年。最初はまさかこんなに時間がかかるとは思ってもみなかった。「もっと、ぱぱっと撮れるかな、と」。

そう思ったのも無理はない。その前年、たまたま手に取った旅雑誌(「BE-PAL」増刊号『b*p』vol.02)の記事に欧米系島民のことが顔写真入りで紹介されていた。

「おお、こんな人たちがいるんだと思って。写真の記録性の強さというか、それを見たとき、どうしても小笠原に行って、彼らに会ってみたいと思ったんです」

ところが、島を訪れ、出くわしたのは、猛烈な撮影拒否だった。「お前、ふざけるな。帰れ!」。罵声を浴びせられた。

「『俺たちはアメリカ人でも日本人でもない、小笠原人なんだ』『もう、冗談じゃない。うちらは政府に翻弄されて……』と、言われて。けっこう、しょんぼりして帰ったんです。でも、そのとき(小笠原人って、なんだ?)と」、疑問が湧いた。

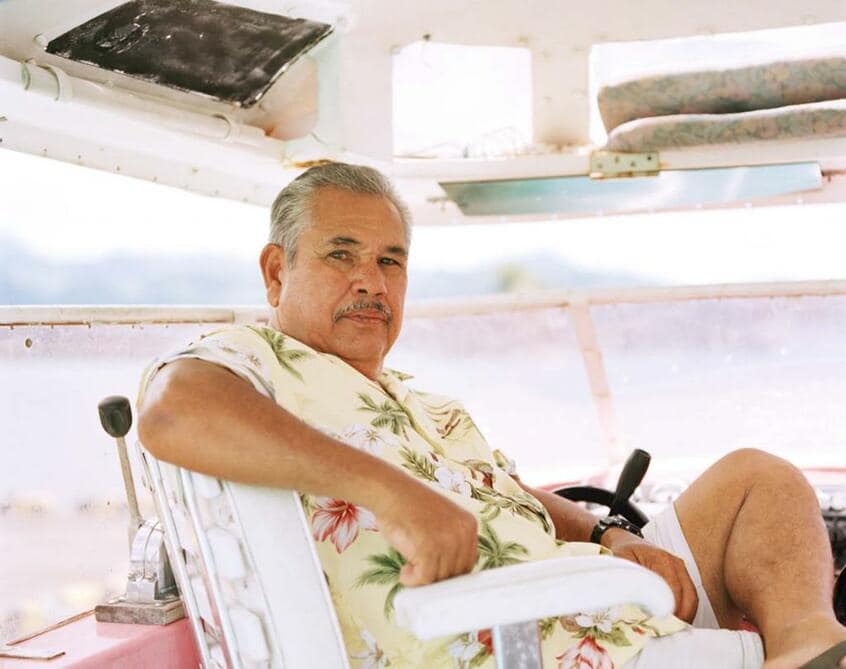

「その、『帰れ!』って言ったのがこの人、南スタンリーさん。昔の名前はスタンリー・ギレー」と、作品を説明する。

がっちりとした体つきのイルカウオッチング船の船長で、アロハシャツを身に着け、船上でリラックスして顔をこちらに向けているが、目は笑っていない。

「何回も通って、先に撮らせてくれた人の写真を見せたり、客としてスタンリーさんの船に乗ったりして、だんだん打ち解けて、『じゃあ、ちょっとなら撮ってもいいよ』と。でも、ほんと、撮影の時間は短かったですね」

■「小笠原人」と「日本人」の線引き

スタンリーさんだけでなく、欧米系の島民たちは写真を撮られることを非常に嫌っていた。

「『何のために撮るの?』って、聞かれましたね。そして、『すごく嫌な目に合ったから』と。昔、ドイツの人類学者が島を訪れて彼らを標本のように撮影した。アメリカの占領が終わって、日本に返還されたときもすごくカメラを向けられて、写真が大嫌いになった」

インタビューの後、「小笠原返還を祝う人々」の写真をインターネットで見つけた。そこには伏し目がちに日章旗掲げる欧米系島民の子どもたちの姿が写っていた。

もともと、欧米系の住民しかいなかった小笠原に日本人の入植が始まったのは日本政府が島の領有を確定した1876年以後のこと。人口は増え、最大6000人ほどが島に暮すようになった。

ところが太平洋戦争が勃発すると、小笠原は要塞化され、全島民に強制疎開が命じられた。欧米系島民はその容姿から本土ではスパイ扱いされるなど、大変な苦労を強いられたらしい。

戦後、GHQは軍政を敷いた小笠原に欧米系住民129人のみ帰島を許可。島には彼らとアメリカ軍兵士だけが住むようになった。

先に書いた家系図は米軍統治下に作成されたとても緻密なもので、「小笠原人」と「日本人」を厳密に線引きしようとするアメリカの執念を感じさせる。これをたどれば、例えば、父島の小笠原聖ジョージ教会司祭、小笠原愛作(旧名アイザック・ゴンザレス)さんが、ポルトガル人ヨアヒム・ゴンザレスから数えて5代目ということが明確に分かるのだ。