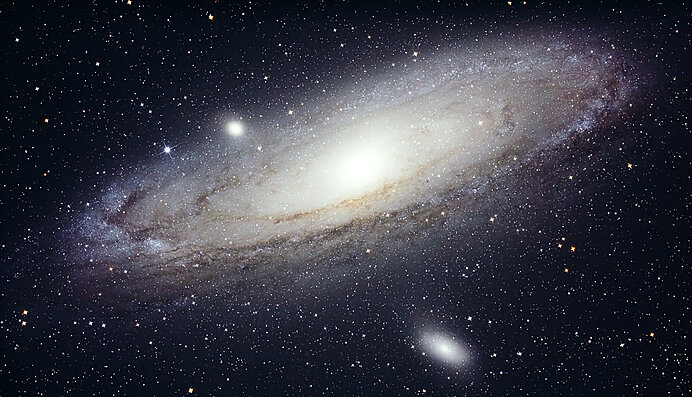

2月19日は、小説家・思想評論家の埴谷雄高(はにやゆたか)が1997年のその日、87歳でこの世を去った忌日「アンドロメダ忌」でした。印象的な忌日名は、作家業・評論業を通じて人間社会のことにとどまらず、宇宙の来し方行く末に思惟思弁を積み重ね、存在の意味を問い続けた独自の一貫した姿勢にちなみ、交流のあった有志たちにより名づけられました。生涯の大半をかけて書き継がれた代表作『死靈(しれい)』は、日本のみならず世界の文壇史においても前代未聞の形而上学的思索問答小説として、聳立(しょうりつ)しています。

存在の不快。「死靈」の胎動

埴谷雄高(1909~1997年 本名 般若豊)は、税務官吏を勤めていた(後に台湾精糖に転職)父三郎、母アサの長男として、日本統治時代の台湾新竹に生まれました。12歳のときに家族は日本内地の東京府板橋(現在の東京都板橋区)に転居、その翌年の大正12(1923)年には関東大震災を体験しています。

昭和5(1930)年、プロレタリア科学研究所に所属していた埴谷は、日本大学を中退すると、この年創刊された全国農民組合左派の機関紙「農民闘争」にて編集・翻訳作業、さらに翌年共産党に入党してフラクション(共産党の小グループ)責任者として中尾敏の筆名で「農民委員会の組織について」などを寄稿し、機関紙の主要な編集人として活動しています。しかし共産党活動は当時非合法で、昭和7(1932)年、フラクメンバーとともに治安維持法違反で逮捕され、豊多摩刑務所に一年以上収監されました。

獄内で埴谷はカントの『純粋理性批判』、そしてドストエフスキーの小説を耽読して自身の思索・思想の方向性を確立したといわれます。そしてこのとき直感したのが、後に繰り返し著作に登場する概念「自同律の不快」でした。『死靈』の主人公である三輪與志は作中で「自同律の不快」の体現者として表現されます。

《俺は》と呟きはじめた彼は、《俺である》と呟きつづけることがどうしても出来なかったのである。敢えてそう呟くことは名状しがたい不快なのであった。(『死靈』二章)

自分が自分であることの不快。この概念を梃子にして、埴谷は出獄後『不合理ゆえに吾信ず』の連載を経て戦後すぐの昭和21(1946)年から、畢生の大作『死靈』の執筆にとりかかったのです。

世界の終わりの究極の弾劾裁判。おそるべき「最後の審判」が語るものは

『死靈』は、三輪與志、三輪高志、首猛夫、矢場徹吾の異母四兄弟(それぞれがsad=悲哀 bad=悪 glad=享楽 mad=狂気をあらわしているとも解説されます)とその周辺の人々の群像劇のていを取ってはいますが、通常の小説というよりは、プラトンの「対話篇」にむしろ近いともいえる特異な思弁小説です。昭和10年代の東京市で、陰鬱で不気味な風景の連続の中、奇怪な夢魔や悪魔も登場しつつ、「自同律の不快」「死者の電話箱」「永久自動運動」「恒星の悲哀」「虚體(きょたい)」「最後の最後の審判」といった概念が、登場人物たちの異様な長広舌で開示されます。

四兄弟はそれぞれが長演説のくだりをもちますが、その中でひとつだけ、第七章で「黙狂」矢場徹吾が語る「最後の審判」の物語ではこの世界の終わり、全ての生きとし生ける者が裁かれる場に、イエス・キリストや仏陀までもが被告としてしょっぴかれ、厳しく「断罪」されます。裁判を取り仕切る判事はなんと魚の卵たちで、食物連鎖の低位にあり、あらゆる力ある生き物たちに食われ(搾取され)てきた彼らは、その犠牲の大きさと数ゆえに裁判を支配する権利を持つのです。キリストや仏様を断罪する原告は、魚や豆たち。奇想天外な矢場徹吾の語る審判についての詳細は是非本編を読んで直接体験してください。

ここで埴谷が徹吾を通じて見せているのは、「究極までつきつめて物事を考え抜く」姿勢です。そして「考え抜く」その果てに、埴谷は自然や神が作った存在ではない新たな存在が思考そのものから生み出される転換点が訪れるはずだ、と夢想していたのです。自然の摂理に反してまでも思考に身をゆだねる「狂気」こそが人間が人間たる存在意味だ、と。

暗闇の中からあらわれる内なる光がもたらす存在革命・埴谷雄高のメッセージ

埴谷は戦前の機関紙の編集やフラク組織活動を通じて、複数の人間が集まる組織に必ず生じるある大問題に気づきます。そして共産主義からの転向(思想の放棄)を上申し、釈放されるのです。

では「組織に必ず生じる大問題」とは何か。埴谷は組織に起きる内紛や疑心暗鬼、裏切りや抑圧を観照し、「組織のなかでは、しばしば、罪があって排斥されるのではなく、排斥する気があってから罪がつくられるのだ」と喝破しました。そして「組織」の典型たる政治体の本質を完膚なきまでに暴きます。

---やつは敵である。敵を殺せ。(『幻視のなかの政治』~政治のなかの死)

転向後の埴谷は農本共産主義に軸足を置きつつも、党派性から一切距離を取り「孤独に」思考と創作に専念し続けました。

『死靈』第七章で語られる単細胞生物はなぜ多細胞生物に進化せず増殖を拒絶したのかという命題。それは多細胞生物は必ず「兄弟(仲間同士)で殺し合いをはじめるからだ。この罪を拒否するために単細胞生物はその位置に留まり続けるのだ」、とします。つまり、多細胞生物に仮託された複数の人間の共同体=人間組織は、必然的に悪意と殺意をはらみ、殺し合いをはじめるというのです。それは「他人の言葉に扇動された感情的思考」だからだとします。

だから人は「孤独」に「自分のみの言葉と思考によって」思弁を深め、敵意や殺意から解放されなければならないと考えたのです。

芸術療法指導者の安彦講平氏とのとある対談ではこう語っています。「暗闇で目を瞑る。そこには暗黒しかない。しかし自身の閉じたまぶたを指で静かに圧してゆくと真っ暗闇の中から色と光が見えてくるんです。外部からもたらされるのではない内なる光があるのです。」

「『死靈』は完成せずに終わるだろう」と晩年、テレビインタビューで述懐した埴谷。実際未完となりました。しかしそれでもよい、300年後に誰かがこの作品に気づき「バカだなあ、俺ならもっとうまくやるのに」と続きを書きはじめることがあるかもしれない、それに任せようと思う。と笑います。

つまり儚い個人の短い一生の限界を超えた目標でも、人類として糸をつないでいけば達成できる、と信じていたことになります。なんと言う強い人類と未来への信頼でしょうか。「今までの宇宙の出来事が全てクソだったとしても、人類が変わることで未来は変わる」。実は「自同律の不快」とは、悪魔的呪詛と見せかけた人類、世界への賛歌だったのではないでしょうか。

(参考)

『死靈』埴谷雄高 講談社

『埴谷雄高政治論集』埴谷雄高 講談社

『老年発見―「成長」から「老知」へ』NTT出版

『あの人に会いたい 埴谷雄高』NHK人物録