「困り感」の濃淡は人それぞれ。筑波大ではすべての学生が「アセスメント(心理・知能検査)」を受けることができ、言葉を使う力、記憶する力などの知的能力と発達障害の傾向といった二つを知ることができる。

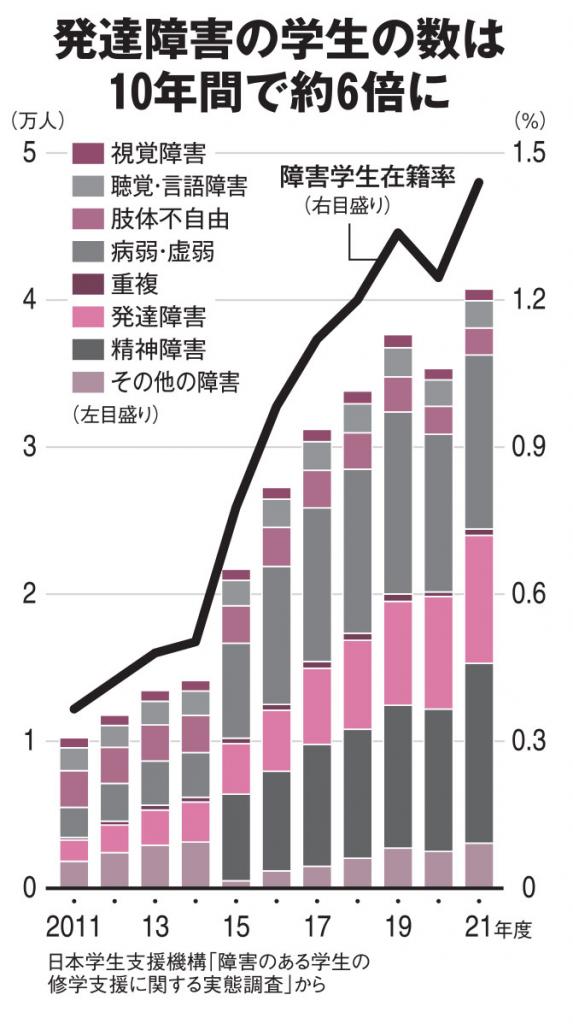

■10年間で6倍に増えた

2016年には、障害者差別解消法が施行。国公立大学で合理的配慮が義務づけられた。

日本学生支援機構の調査でも、発達・精神・内部障害といった「目に見えない」障害学生は年々増加。なかでも発達障害学生は11年は1453人だったが、21年に8698人と10年間で約6倍に。各大学の支援体制も強化されている。

筑波大では、15年に障害学生支援室を改革。ダイバーシティーの推進やキャリア支援を組織化したアクセシビリティ部門を設置し、支援規模をこれまで以上に拡大した。

大阪大学でも16年に合理的配慮検討委員会を設置するなど障害学生の修学支援を見直した。発達障害の社会的認知の広がりも相まって支援室を利用する学生数は15倍になったという。

「大学には、入学してからつまずきやすい仕組みがそこかしこにあります」

そう指摘するのは、同大キャンパスライフ健康支援・相談センターの望月直人准教授。高校までは、勉強ができていれば発達特性があっても「スルー」されるケースも多かった。一方、大学では、前年度のテスト内容を先輩や友人と共有したり、時間割を自分で決めたりと、授業を受けること以外に情報収集する力が求められる。優先順位をつけることが苦手だと、途端に大学生活が立ち行かなくなるという。

その実態を受け、同大では、支援する学生一人ひとりのニーズレポートを作成。学生から聞き取りをしながら、支援計画を立て、学部の教授らと配慮内容をすり合わせる。学生や保護者が自発的に支援センターにつながろうとする動きも見られるようになった。(編集部・福井しほ)

※AERA 2022年12月19日号より抜粋