写真の規制緩和

デジタルカメラが本格的に普及し始めると、写真雑誌は“デジタル写真ならではの楽しみ”を提案しなければならない。デジタルシステムを活用し始めた写真家の作品と意見が大きく扱われるようになるのは当然だった。

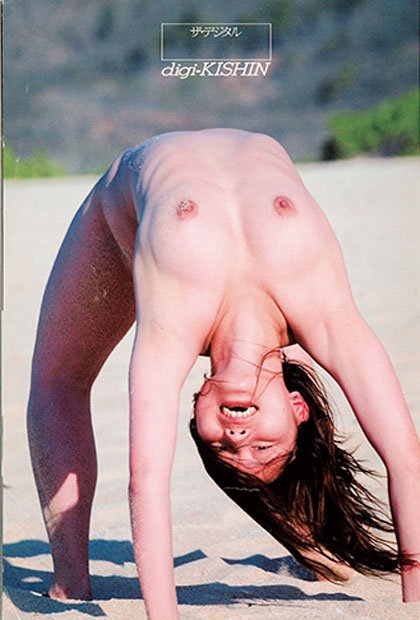

2002(平成14)年1月号の巻頭は、例年どおり篠山紀信が飾った。海辺でのはつらつとしたヌード作品のタイトルは「ザ・デジタル」で、キヤノンEOS-1DとEOS D30で撮影されている。目次をみると、篠山の名前に「digi+KISHIN」が併記されている。これは新しいプロジェクトにおけるクリエーターネームだった。

前年12月1日、篠山は小学館と共同でウェブ上に「digi-KISHIN」を開設していた。デジタルカメラによる写真と動画を配信する、会員制のストリーミングサービスである。ブロードバンドの普及に対応した、グラビア写真の商業的展開だった。

本号のインタビューで、篠山は本誌を「銀塩の牙城」と揶揄(やゆ)しながら、デジタルカメラで撮影するメリットを挙げている。コントラストの強い光をバランスよく写せること、ショット数を気にせず使えること、すぐに画像をモデルと確認できて意思の疎通がスムーズになることなどだ。暗室作業で思いを込めたり、機械の操作にこだわったりするより、デジタルでは対象に興味や愛情を注ぐことが重要になる。とはいえ、それは銀塩かデジタルかを問わず、写真にとって本来的なことのはずだ、と篠山は問いかけた。

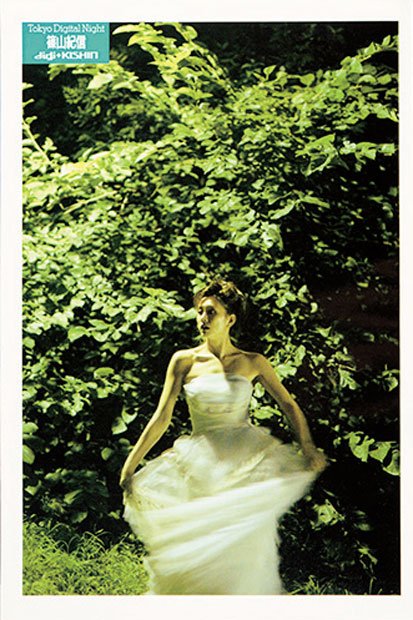

04年1月号で「TokyoDigital Night」を発表した際には、デジタルカメラを「表現における規制緩和」だと形容している。きわめてコストパフォーマンスが高く、個人での創造領域をさらに広げたからだ。

撮影現場リポートがそれを証明していた。本作は、高層化の進む都心の各所にヌードモデルを配して夜間に撮影されている。その場のスタッフはわずか4人で、1990年に同様のシチュエーションで撮られた「TOKYONUDE」と比べて、圧倒的に少ない。高感度が使え、多様な光源にも対応できるため、この規模での撮影が可能となったのだった。「表現における規制緩和」で新しい可能性が生まれつつあったジャンルのひとつは、ネイチャーフォトである。この04年に始まる宮崎学の不定期連載「生きもの新世紀」がそれを示した。宮崎は赤外線センサーを使った自動撮影システムを“けもの道”に設置し、知られざる動物の生態系をとらえてきたが、長く銀塩のシステムの制約に悩んできた。例えば撮影枚数が限定的であることだが、デジタルでは大容量の記録メディアを使うことで簡単にクリアされた。しかも必要に応じて設定を調整でき、やがては機材の遠隔操作も可能となるに違いなかった。

話を02年1月号に戻すと、「ニューフェース診断室」にはじめてデジタルカメラが対象となり、ニコンD1Xを俎上にのせている。65万円という手頃な価格によって、報道やコマーシャルの分野でデジタル化が進んだため「『診断室』でも取り上げぬわけにはいかなくなった」のである。

ここで問題は、評価基準をどう設定するかだ。端的にいえばデジタルカメラの場合、カメラとフィルムを足した総合的な性能をみなければならない。そこで新しい基準、たとえば「MTF」にかわる「総合SFR(空間周波数応答)」といった新しい項目が設けられることになった。

診断室では、こうした新しい要素を勘案したうえで、デジタルは銀塩に置き換わるものか、それとも別のカテゴリーなのか、その連続性を見極めるのが大きなテーマとなった。

異なった楽しみ

篠山と対照的な意見を述べたのは藤原新也だった。02年9月号に掲載された「日々のかたすみに映ゆクレマチスなど」は、編集部からの依頼でデジタル一眼レフ、ニコンD1Xではじめて撮られたスナップショットの作品である。

デジタルを軽快なものとイメージしていた藤原にとって、それは裏切られるような諸体験だった。まずカメラ自体が物理的に重い。画質はすでに「絵として成立する段階」に達しているが、それは撮影後にプロセスを重ねた結果で、イメージに近づけるには「ラボの技術者、あるいは修業僧になった心境」で耐えるしかない。結果、現状のデジタルシステムには「旧アナログ世界の矜持であるところの“根性”と“忍耐”と“技能”が必要とされるという逆説が再発生している」のだ。

篠山と藤原の見解はどちらも正しい。発表メディアの設定によって、システムの適性が異なるからだ。モニターを最終的なメディアと定めれば、その端末として開発されたデジタルカメラは最適な手段に違いない。だが、高度に完成されたシステムである銀塩写真と同じレベルでプリント表現を追い求めれば、その調整は難航する。

まだ写真愛好家の多くがプリントを前提に撮影を考えていた当時、こうした基本的な違いを初心者にも理解してもらう必要があった。

そこで03年4月号から連載されたのが「長島有里枝のデジタルピクニック」だった。デジカメ初心者で子育ての真っ最中でもあった長島が、試行錯誤しながらも、子どものために手作りの写真集を完成させるまでを1年かけてリポートしている。

興味深いのは「デジタル写真と銀塩写真とを比べるのはあまり意味のないことじゃないか」(7月号)と気づき、双方の異なったよさを理解していく点だろう。加工性やコストパフォーマンスではデジタルが優れるが、銀塩では結果がすぐにわからないため「待つ」という写真的な思考の時間をもてる。こうした異なる楽しみを自在に行き来するのが、多くの写真家の理想には違いなかった。

さて、05年5月号には、小林のりおの「DigitalKitchen」が掲載されている。毎朝の食卓の周辺を撮影し、すぐにホームページにアップする日記的なシリーズだ。すでに6年間も継続され、デジタルならではの即時性を活用した表現として注目されていた。小林自身はインターネットの「世界の誰かの目にとまるといったところに可能性や面白さを感じ」(「撮影ノート」から)ており、じっさいホームページを見たロシアのキュレーターから、現地での展覧会に誘われるといったことを経験していた。

同号には小林と大西みつぐの対談「いま写真は面白いのか?」が掲載され、デジタルと銀塩の違いが話題となっている。たとえば大西はすぐに消去できるデジタルデータと、確固としたモノとして残される銀塩の違いを挙げるが、それに対して小林はその差はじつは少ないのだと返している。理由は「ウェブ上の写真は、世界のどこかで誰かが見て保存しているかもしれない」からであり、写真とはもともとそのようなメディア表現だと覚悟をしていると述べた。また両者はともに、今後インターネットで写真を始める人たちが、手軽さだけに引かれ「自分が撮ったものに責任を持つ」(小林)という感覚を持たない可能性を指摘している。

じっさい、この05年には、より手軽な写真共有サイトやSNSが人気を集めるようになり、「web2.0」という言葉も流行している。こうした無料のプラットフォーム上で、彼らの懸念は現実になっていった