《I GOT A NAME》Guitar MAURY MUELEISEN

シンガー・ソングライターと呼ばれる人たちは、ギターやピアノを弾きながら、自身の体験、日々の生活、社会との関係のなかから紡ぎ出された言葉をじっくりと歌いかける。そんなイメージが強い。当然のことながら、彼あるいは彼女を支えるミュージシャンたちの存在がその音楽の重要なポイントになる。前回のコラムで書いたように、ジャクソン・ブラウン初期の一連の作品ではマルチ弦楽器奏者デイヴィッド・リンドレイが大きく貢献していた。ジェイムス・テイラーには、キャロル・キングと彼をつなぐ存在でもあったギタリスト、ダニー・クーチがいた。

もちろん彼らも素晴らしいギタリストであり、たとえばジャクソンは『レイト・フォー・ザ・スカイ』サイド2の1曲目《ザ・ロード・アンド・ザ・スカイ》で強烈なスライド・ギター・ソロを残したりしている。しかし、リンドレイやクーチとの出会いがなかったら、彼らの作品世界はまったく異なるものになっていたかもしれないのだ。

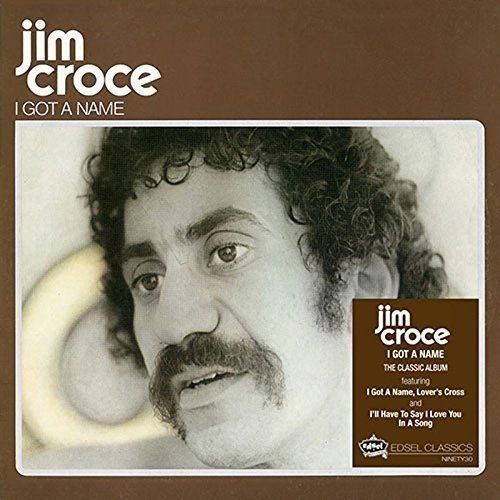

1970年代前半、親しみやすいポップな音楽性と物語性豊かな歌詞、個性的な声とグラウチョ・マルクスのようなルックスで人気を集めたアーティストがいた。ジム・クロウチだ。その彼を支えたギタリストが、モウリー・ミューライゼン。わずか数年間の活動ではあったものの、彼らは「シンガー・ソングライターと優れたギタリスト」のまさに典型的な例だった。

1943年ペンシルベニア州生まれのクロウチは、大学に進んだころから音楽に興味を持つようになり、ウッディ・ガスリーなどから影響を受けて、自分でもギターを抱えて歌いはじめた。少し歳上のボブ・ディランなどからも刺激を与えられたはずだ。その想いを持ちつづけ、66年と69年にアルバムを出しているのだが、まったく売れず、トラックドライバーなどとして働きながらなんとか生計を立てていたころ、6歳下のモウリー・ミューライゼンと出会っている。そしてすぐに二人は、フィラデルフィア周辺のクラブなどのステージに立つようになったのだった。

やはりシンガー・ソングライターとしての道を模索していたミューライゼンは70年に『ジンジャーブレッド』というアルバムを発表していて、当初はクロウチが彼をバックアップするというスタイルだったらしい。しかし、次第にその関係が逆転。クロウチがシンガー・ソングライターとして大手と契約を結ぶこととなり、ミューライゼンと取り組んだレコーディングの成果が、72年春発表の『ユー・ドント・メス・アラウンド・ウィズ・ジム』だった。

タイトル曲と《オペレイター》のヒットで一躍注目の存在となった彼らは、ツアーと並行して録音した2作目の『ライフ・アンド・タイムズ』を翌年夏に発表。先行シングルの《バッド、バッド・リロイ・ブラウン》が全米1位を記録し、その人気を不動のものとしている。そして、やはりツアーをつづけながら3作目の録音をつづけるなか、移動中のチャーター機が墜落。数人のスタッフとともに亡くなってしまったのだった。それは、73年の9月20日のこと。クロウチは30歳、ミューライゼンは24歳だった。

同年暮れ、遺作として発表されたサード・アルバムのタイトル曲で、映画『ラスト・アメリカン・ヒーロー』にも使われた《アイ・ガット・ア・ネーム》はクロウチ本人の作品ではないが、父の思い出とつながる歌詞が気にいって取り上げたものだという。そういった彼の気持ちや狙いを受け止めながら弾いたミューライゼンのアコースティック・ギター・ソロが、じつに美しい。流れるように美しい。そんなふうに表現したらいいだろうか。ジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトンのギター・ソロに打ちのめされていたあのころ、とても新鮮な印象を受けたものだ。

ネット上などに残された二人のライヴ写真には、当時、ファイバーグラス製ラウンドバックのボディという斬新なボディで急速に勢力を拡大していたオヴェイション・ギターを抱えたものが多い。ステージの弾きやすさなどがその理由だったと思うが、レコーディングでは、クロウチはギブソンのハミングバードかマーティンのDタイプ、ミューライゼンはやはりマーティンのDタイプという態勢で臨んでいたようだ。[次回6/28(水)更新予定]