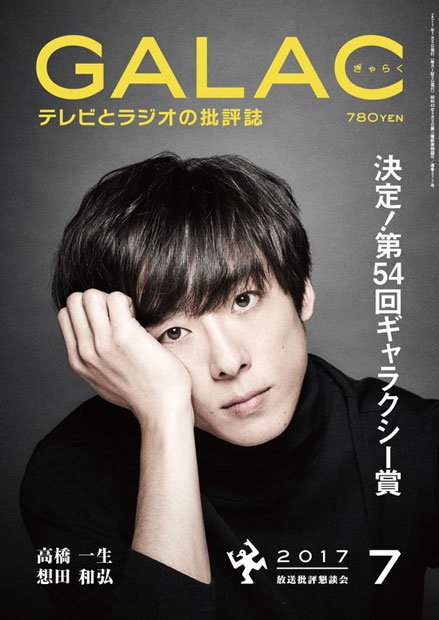

AmazonでGALAC7月号を買う

●番組視聴の変化で流通が変わる

欧米では、若者を中心にオンラインでテレビ番組や映像を視聴する層が増えている。こうした消費=視聴形態の変化が、映像コンテンツの流通そのものを変えつつあるが、在オーストリアの筆者が実感したのは、ネットフリックスでの視聴体験だ。ドイツ語圏では、ヒトラーを題材にした歴史ドキュメンタリーが多く、10数本視聴したところで、サイトから広島の原爆投下を描いた番組「HIROSHIMA」を推奨された。BBC配給だが、作品は欧米4社の国際共同製作で、日本のTBSが協力している。ドイツのアマゾンでも、日本の作品がプライムビデオに多数並ぶ。

配信サービスが生み出した新たなコンテンツ需要は、日本のドキュメンタリー番組に海外進出の機会を生むのでは――。前置きが長くなったが、そう考えて、フランスに取材に出掛けた。

毎年4月に世界最大級のテレビ映像国際見本市MIPTVが開催されるが、それに先行してドキュメンタリーに特化した見本市(MIPDOC)が開かれる。今年の参加者は1000人とMIPTVの10分の1だが、実に61カ国から参加があり、主催者によると4割がバイヤーだ。MIPに通って25年目の北欧のプロデューサーは、今年の特徴に「配信サービスなどデジタルメディアからの需要の増加」をあげた。当人も、初めてネットフリックスと商談をする予定だと語る。配信サービスでは、細分化された視聴者のデマンドに応えるためにロングテールの品揃えが必要となる。ドキュメンタリーの世界でも買い付けラッシュが始まっているようだ。

折しも今年の見本市では、日本からの発信が目立った。NHKが「カラーでよみがえる東京~不死鳥都市の100年~」の海外版をプレミア公開。テレビ東京と独立プロダクション3社による日本のドキュメンタリー4作品を海外に売り込むイベント(TokyoDocs共催)も催された。

売り込み後の個別面談に集まったのは、フランスやドイツ語圏のバイヤー。話を聞いてみると、独立系のプロデューサーが多く、共同製作の可能性を探っていた。番組販売事情として、欧州の民放に外国ドキュメンタリーを買ってもらうには、放送国との関わりが必須要件となるそうだ。バイヤーは、出品された介護ロボット「テレノイド」のドキュメンタリーに興味を示し、ドイツの老人ホームにこのロボットを導入する形での「ローカライズ」を考えていた。