社歴を埋める職は人事・労務が大半頂点の執行役員にも

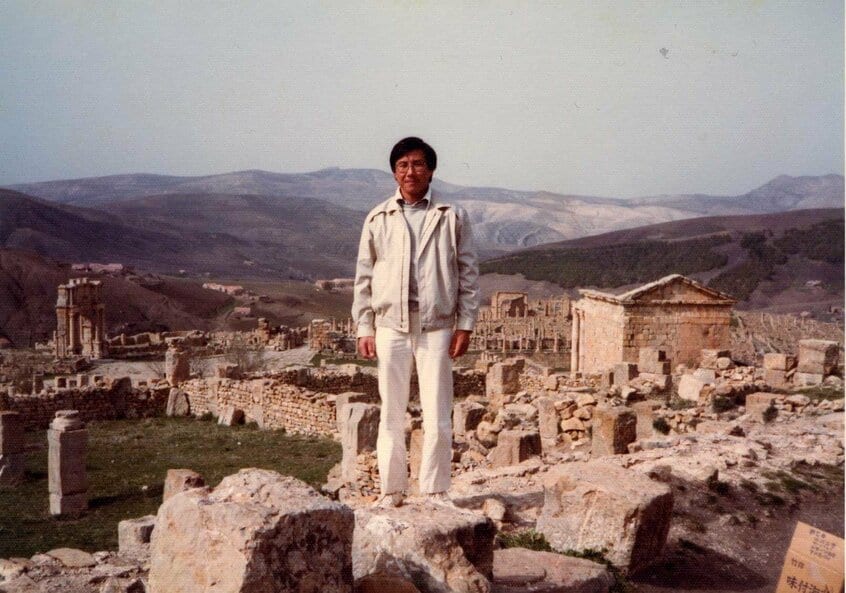

地中海に面した町で工場の建設は終わり、現地採用の従業員たちに運転を指導するため、本社と協力会社から約100人ずつがいっていた。人事や労務が担当で、現地は医療態勢が整ってなく、社員たちの病気やケガに不安があった。だから、日本人の健康診断は半年ごとに出国し、パリなど国外で受けていた。

社歴を書けば「人事の淡輪さん」と呼ばれていたほど、人事の仕事で埋まる。ただ、89年8月から工業薬品事業部で初の営業を担当した。扱ったのは樹脂や殺菌・防腐剤の原料になるフェノールだ。冒頭の大牟田勤務などを経て、2007年4月に「頂点」と言える執行役員・人事労制部長にも就任する。

だが、2014年4月に社長になるまでの7年間、リーマンショックに伴う世界経済停滞による赤字転落や山口県の岩国大竹工場の爆発事故など、会社は厳しい期間を迎えた。社長の指示で全事業を見直して、不振事業は思い切って縮小。自動車や電気機器など向けの収益性が高い製品に力を注ぐ構造改革を推進する。

そして、社長になって10日もしないうちに茨城県神栖市の鹿島工場へいき、社員らに言い切った。

「これは、失った自信を取り戻す戦いだ」

鹿島工場は他社から従業員ごと買い取った生産拠点で、閉鎖を決めていたので「買った会社だから冷たい」と受け止めている、と思ったから説明責任でいった。「地域を守る」という『源流』からの流れと、方向は同じだ。

2020年4月に会長となり、日常業務は社長に任せ、メガネのレンズや農薬、自動車用の材料など、付加価値の高い分野へ挑戦する旗を振り続ける。もう一つ、力を入れているのがプラスチックごみによる海洋汚染の抑制だ。

プラスチックメーカーとしての責任と、環境問題など地球規模の課題に取り込む姿を社員たちに引き継ぎたいからだ。汚染抑制にどう対応していけばいいか考える組織も、業界関係者らとつくった。

「地域を守る」から始まった『源流』からの流れは、いま「地球を守る」へと進路を採っている。

(ジャーナリスト・街風隆雄)

※AERA 2025年7月21日号

こちらの記事もおすすめ 「客」は何を喜んでくれるのか学んだ立山の山小屋 すかいらーくホールディングス・谷真会長