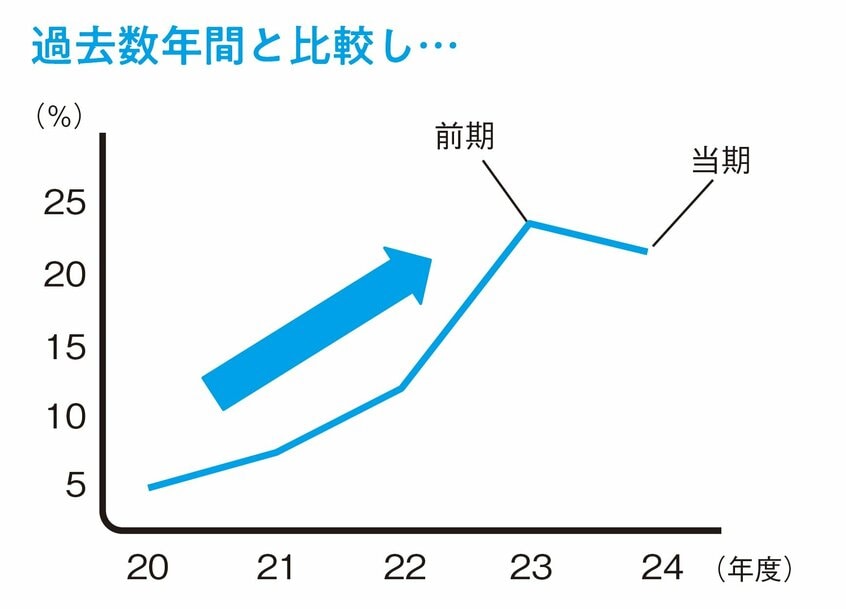

売上高増加率をみるときのポイントは、前期の売上と比較するだけでなく、過去3~5年くらいの数値もみて、“時系列で”変化をとらえることです。

例えば、前年比ではマイナスだったとしても、それは一時的な停滞に過ぎず、複数年のスパンでみれば業績は上り調子にあるかもしれません。

逆に、たとえ前年比プラス30%でも、かつてのオリンピックの建設ラッシュのように、一時的な外部要因で増えただけかもしれないのです。

このように売上高増加率をみるときは、過去3~5年の数値をグラフ化し、上昇しているのか、あるいは下降しているのかの“トレンド(傾向)”を読み取ることが大切です。

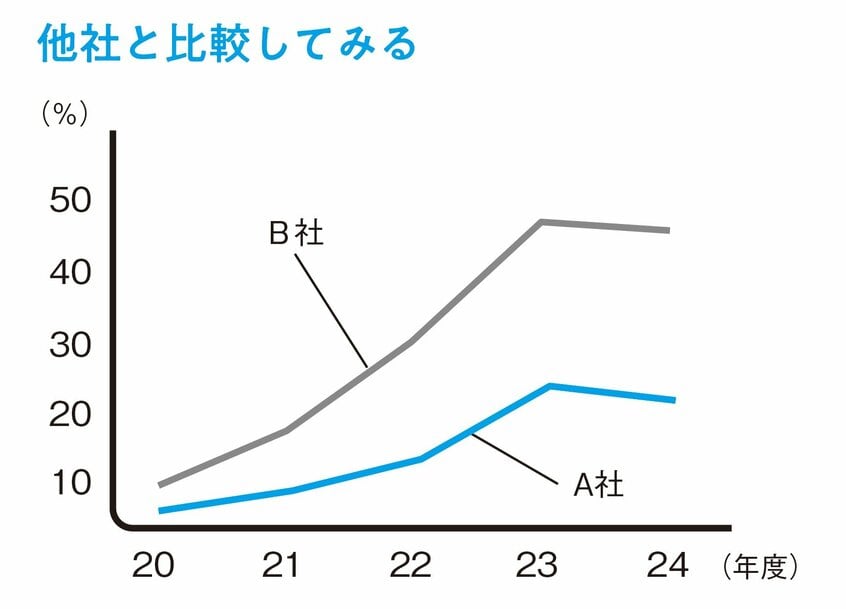

また、あわせて他社比較分析も重要になります。例えば、過去5年間で売上が20%伸びていても、他の会社は30%と、それ以上に伸びているかもしれません。

このような場合、業界でのシェアを落としていることになるので、会社は十分に成長していないといえます。

売上と一緒に「利益率」も伸びているか

一方、会社の運動量(売上)が増えていても、成果(利益)があがっていなければ、順調に成長しているとはいえません。

そこで売上高増加率にともなって、売上総利益率も上昇しているかを調べましょう。これが悪化している場合は、売上よりも費用の増加するペースが上回って、儲ける効率(収益性)が下がっていると判断できます。

売上総利益率が低下する原因としては、原材料費の高騰(外部要因)や、競争激化による単価低下(外部・内部の複合要因)などが考えられます。利益率が数年にわたり低下している場合、会社の価値をつくり出す力が弱まっているおそれがあるため、注意が必要です。

また、会社の儲ける力を表す営業利益率が下がっていないかも確認しましょう。これが低下しているなら、売上総利益率が低下しているか、販管費比率が上昇しているはずです。販管費比率があがっている場合は、販売効率が悪化している、つまりムダな動きが増えていることを意味します。

<好評発売中の書籍『決算書「分析」超入門2025』では、貸借対照表を使った「会社の体が成長しているかどうか」の分析についても、詳しく解説しています>