AERAで連載中の「この人この本」では、いま読んでおくべき一冊を取り上げ、そこに込めた思いや舞台裏を著者にインタビュー。

肉じゃが、ポテサラ、コロッケ……? だれもが一度は聞いたことがあるものの、実体についてはぼんやりとしたイメージが先行している「おふくろの味」。その正体は何か。なぜ時に女性たちをいらだたせるのか。その理由を個人の事情や嗜好にとどめず、「おふくろの味」の歴史をたどりながら解き明かす。近年の「お母さん食堂」やポテサラ論争まで考察する、老若男女に向けた意欲作。『「おふくろの味」幻想 誰が郷愁の味をつくったのか』著者の湯澤規子さんに同書にかける思いを聞いた。

* * *

「おふくろの味」は<男にとってはノスタルジー、女にとっては導火線。その「味」は涙や郷愁を誘ったかと思えば、恋や喧嘩の火種にもなる>。序章にあったこの言葉に思わず膝を打ち、本書を手にとった。性別や世代間の、こうしたすれ違いはどこから来るのか。社会や時代の読み解きを通して解明されていく。

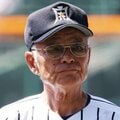

歴史地理学者で、前著『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか』が話題を呼んだ湯澤規子さん(48)。子どものころから料理が好きで、レシピ本オタクなのだという。

「ところが学術の世界では、料理レシピのようなものは取るに足らないものとして歴史研究の対象とみなされてきませんでした。私は日常の『当たり前』とされているものにこそ社会が映し出されていると考えています。その考えは、前著とも共通しています」

「おふくろの味」をタイトルに掲げる料理本は1960年に登場し、一昨年までで総数101冊。70年代と90年代の2回、出版のピークがあった。

「60年代の高度経済成長期に若者が集団就職で故郷を離れ、望郷の念が募ります。一方、故郷の農山漁村の側も第一次産業衰退の穴埋めに『ふるさとの味の商品化』を推進。こうした時代背景の中から『おふくろの味』が生まれ、浸透していきました」