ソフトテニス部の顧問を務めたときは、「強くなるために練習したい」という部員と、「趣味としてやりたい」という部員が対立。そこに保護者が介入した。

タカシさんは双方の保護者の主張に悩まされた。

「やる気のある子の保護者は『もっと厳しく部活をやってください』と言うが、『うちの子にはそんなつもりはないから、もっと緩くしてほしい』と言う親もいた。子どもだけでなく、親同士も分断していました」(同)

どうすべきか考えあぐねたが、途中からテニス経験者の顧問が主導し、やる気のない部員には退部を勧告した。結局、やる気のある少数の部員が残ったという。

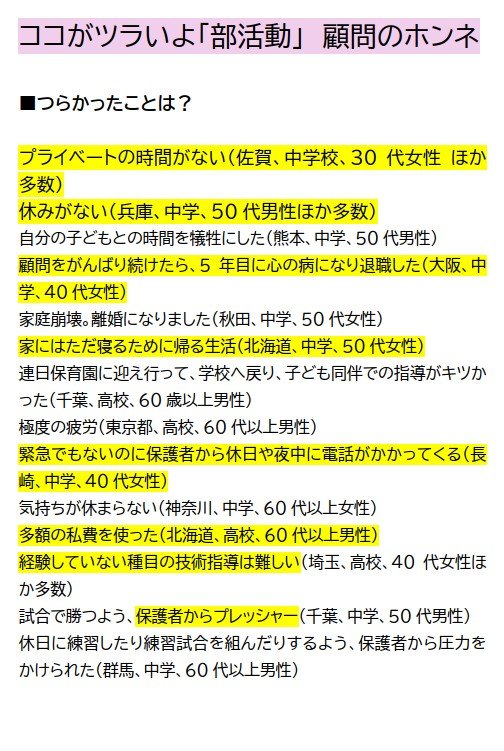

「『土日は部活を休みたい』『練習試合を減らしたい』と言う顧問が保護者に取り囲まれて断念した、という教員の声はいくらでも拾えます。それくらい保護者が部活動顧問に圧力をかけている現状があります」

そう語るのは、『ブラック部活動』(東洋館出版社)の著書がある名古屋大学大学院の内田良教授だ。内田教授は、授業に比べて部活動は保護者の介入が生じやすい領域だと指摘する。

学校の授業は、教え方も含めて、教員の専門性は高い。授業は基本的に一般には公開されない。そのため、授業に対する保護者のクレームはほとんどない。一方、部活動における教員の専門性は低い。大会はもちろん、日々の練習も含めて、保護者が活動の様子を目にする機会も多い。

「部活になると、教員よりもその競技に詳しい保護者がいる。そんな背景があって、部活動に熱心な一部の保護者が顧問に口出しをする」(内田教授)

昔は、「学校のことは先生におまかせします」という保護者が多く、部活動も例外ではなかった。ところが徐々に一部の保護者の間で「部活熱が非常に高まってきたように思う」(同)。

その背景の一つに「推薦入試」があるという。

現在、多くの大学が推薦入試や総合型選抜を採用している。そこでは学力試験では測れない子どもの能力が評価される。その筆頭が部活動だ。中学高校での部活動の経験や実績は、行動力や努力、忍耐力、継続力などを示す材料として評価されるのだ。