私が大学生の時の話だから、ずいぶんと昔の話である。

その時とっていた「美学」という一般教養の授業はたいそう面白く、この授業で坂本繁二郎やクリムトそしてエゴン・シーレのことを知った。その教授は、坂本の「水より上る馬」のことを高く評価していて、東京国立近代美術館でその絵をみることができるから、見てきて感想を書け、という課題が出た。

試験はなくそれで成績を決めるという。

私は坂本の「水より上る馬」の幻想的な躍動に感動したが、たまたまこのとき、近代美術館の常設展でかかげられていた一枚の日本画のほうに囚われてしまった。

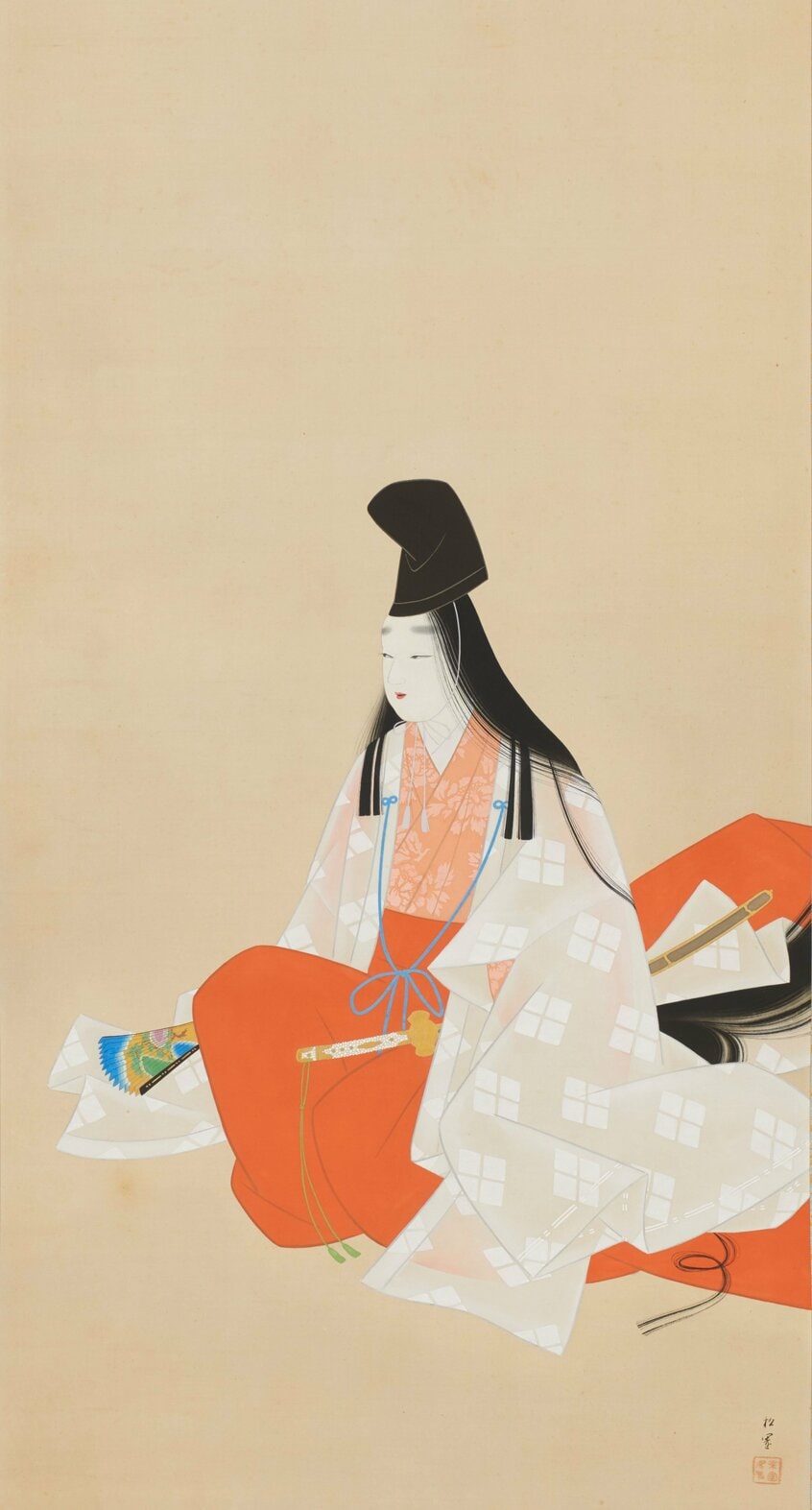

その絵は、中世の出で立ちをした女性がすっと立ち上がろうとしているところをとらえた一枚だった。タイトルには「静(しずか)」とあったように記憶している。というのは、その絵がある緊迫感をはらんだ静寂をとらえているからだった。

その女性は、立ちあがりながら、小刀を抜こうとしているのだった。「静」とありながら、「動き」があり、その刹那の後、女性は、誰に刀を抜こうとしているのか、観ているうちに、どきどきしてしまう。そんな絵だった。

近代美術館の外からの採光をとりいれた明るい展示室のなか佇むその絵に私は衝撃をうけ、しばらく動くことができなかった。

で、「美学」の課題は「水より上る馬」だったのだが、私は、その絵のことが書きたくてそのことばかりを書いてしまった。

「水より上る馬」には躍動感がある、それに対して「静」のほうは静寂がある。しかしよく見ていると「静」にも緊迫感を含んだ動きがあるのではないか……。そんな趣旨で。

私はその後、近代美術館の特別展示に行くたびに、常設展に行ってその絵を探したが、どうしてもみつけることができなかった。

その絵の素性がひょんなことからわかるのは、2019年に家の近所の練馬区立美術館で開かれた坂本繁二郎展がきっかけである。

フェイスブックでこの展覧会のことを書く際に、自分にとっての「幻の絵画」のことにふれたらば、友人の氏家英男さんが、

「それは上村松園(しょうえん)の『静』ではないですか」

と文化遺産オンラインのリンクの写真をつけてコメントしてくれたのだった。