新年度のNG自己紹介

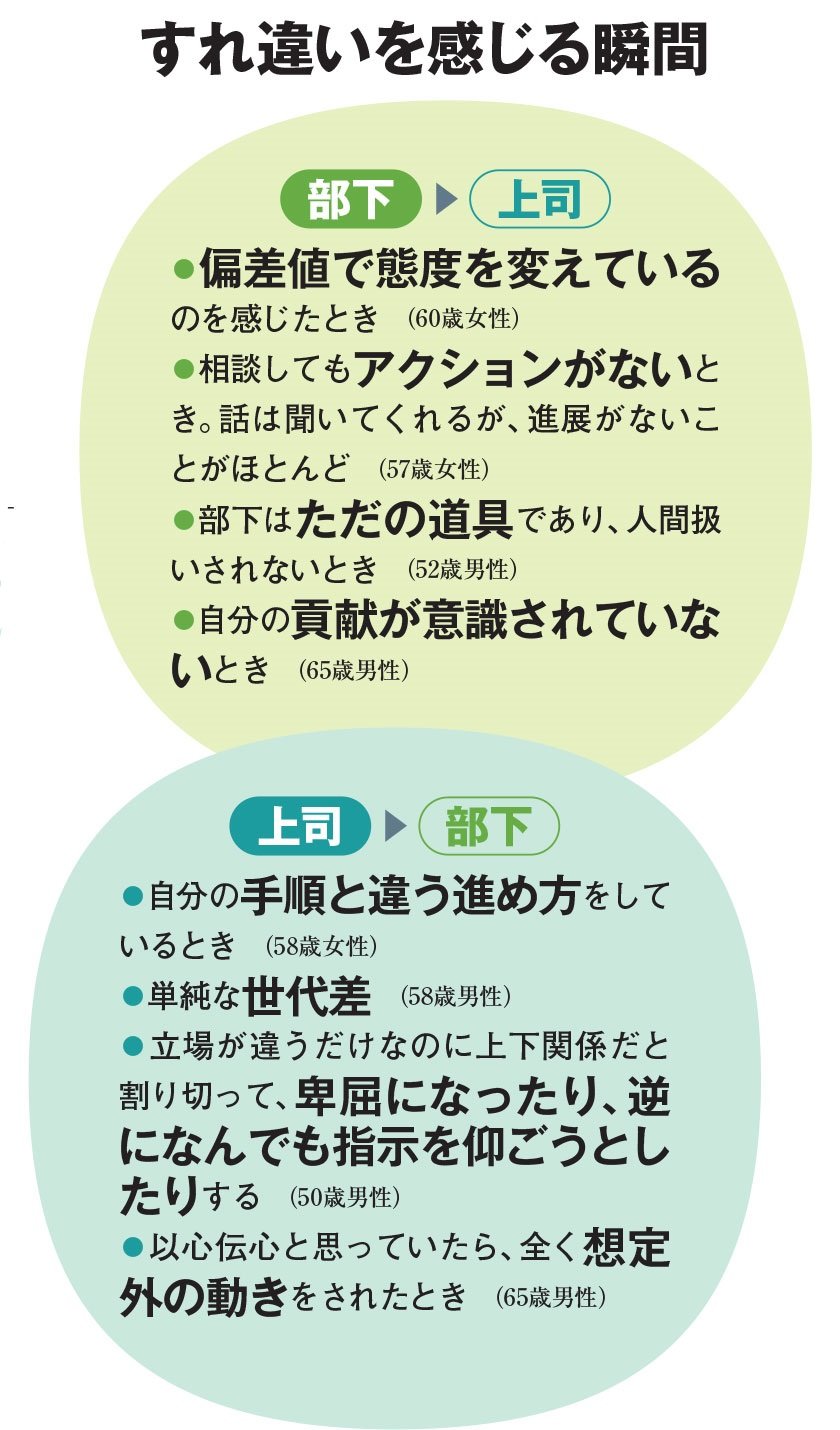

上司の雑な指示に振り回されたり、主体性のない部下に頭を悩ませたり。働くなかで、互いの悩みは尽きない。悪循環を打ち破るにはどうすればいいのか。

「シンプルに自己紹介が足りていないんです」

そう指摘するのは、経営コンサルティングファーム「MIMIGURI」の代表取締役Co-CEOで『冒険する組織のつくりかた』著者の安斎勇樹さん。巷では「心理的安全性」などの言葉で語られがちだが、そもそも職場は違う時代や人生を歩んできた人たちが集まる場所。そのズレを手っ取り早く解消する方法の一つが自己紹介だという。

「一番いいのが、チームに新しい人が入るたびに自己紹介を全員でやり直すこと。互いを知り合うというのが重要です」

4月、人事異動の時期によく見られるのが、新しくやってきた人だけが挨拶をして既存メンバーはそれを受け入れるだけというパターン。だが、人を取り巻く環境や考え方は日々移ろうもの。新入りだけでなく、長くいる同僚の情報もアップデートは欠かせない。安斎さんは言う。

「凝り固まった関係性では、過去に見聞きした情報だけで、その人のことを判断してしまいがちです。3カ月に一度くらいのペースで、その人が今何に関心を持っていて何に飽きているのかを共有することが理想です」

ポイントになるのが、問いの設定だ。「最近起きたこと」などのざっくりした質問は、「〇〇の業務を遂行しました」などとファクトを伝えるだけで乗り切れてしまう。「先週おもしろかったこと」「悔しかったこと」など、感情にまつわるエピソードを聞くことで、その人の内面に触れることができるという。

そんなに時間をかけていられない──。大きな組織ほどそう思うかもしれない。だが、安斎さんは、「最初に時間をかけることが重要」だと説明する。それは日々の業務にも通じてくる。

「新しい目標を伝えるときも、社会的意義や経営的な意味をトップダウンで言うのではなく、取り組む当人にとってどんな学びがあるのかを伝える工夫が大事です。そうしたコミュニケーションデザインができている組織はメンバーが自走してくれるので、長期的に見ると『楽なマネジメント』にもつながります」

なぜそれをやるべきかが腹落ちしているから、主体的に考え、動くようになる。組織も個人も目標に向かって成長していく。(編集部・福井しほ)

※AERA 2025年4月7日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2025年 4/7増大号【表紙:阿部亮平(Snow Man)】[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41MISYrwVvL._SL500_.jpg)