「ご自宅は文字通り、患者さまの『ホーム』ですから医療従事者と同じ目線で対話しやすい環境にあります。だからこそ、一人一人の患者さまにマッチしたきめ細かな医療を提供できる。これは本来、在宅医療の強みとされてきたのですが……」

水口院長は苦渋の表情を浮かべ、在宅医療現場の実態を語り始めた。

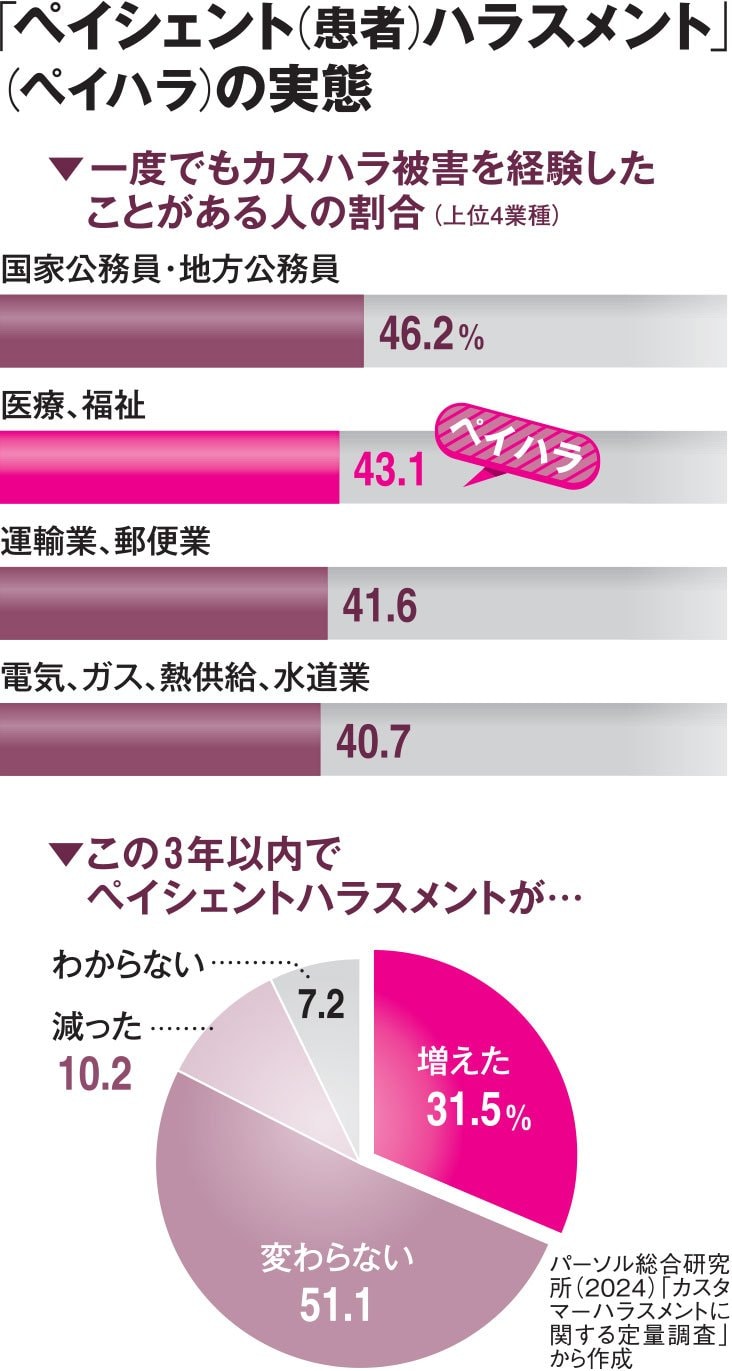

「帰れ」「役立たず」と罵声、命の危険を感じるケースも

最近目立つのは、インターネットで得た情報を基に医師の判断の誤りを指摘する患者の家族。「この症状はこの病気じゃないのか」「この症状があった時に、なぜこの検査をしなかったのか」などと問い詰められる。

「医療従事者から見れば的外れだとしても、こうした指摘はフィードバックのきっかけになるので、もちろんなおざりにはしません。ただ、こちらが説明を尽くしても納得が得られず、感情的な言動につながるケースもあります」(水口院長)

それでも、医師に対して声を荒らげる人はそう多くない。圧倒的に被害に遭う機会が多いのは看護師や事務職員だ。訪問診療は医師と看護師のペアで訪ねるが、訪問看護は看護師一人で赴く。看護師の多くは女性だ。訪問するなり、「帰れ」「役立たず」と罵声を浴びることもある。

「そうなると患者さまへの対応よりも、ご家族への対応に注力せざるを得なくなります。身の危険を感じたり、心を病んで夜眠れなくなったりした看護師もいます」(同)

水口院長は看護師らからペイハラ被害の報告を受けた際、いったんは対策を取るのに躊躇したという。患者の言動は診察の糸口にもなるからだ。

「生活環境や年齢なども含めて判断すると、ハラスメントのような言動をする人の中には認知症や何らかの中毒症状などとの関連が疑われるケースも混在していると感じています」

さらに、水口院長の頭をよぎったのは医師の「応召義務」だ。医師法は「医師は診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではならない」(第19条)と定めている。この規定により、患者やその家族によるハラスメントの実態を口に出せない医療関係者は少なくない。水口院長は言う。

「患者さまの依頼は断らないのを第一義としていますが、現状を踏まえれば一定のルールは必要と考えました。それほど今の在宅医療の現場は過酷な状況にあります」

さらにこう続けた。

「在宅医療は、患者と医療従事者が協力して成り立つものです。信頼関係を築き、双方が尊重し合うことで、より良い医療環境をつくることができます。今後も医療現場の現状を理解し、必要な対策を考えていくことが求められています」