離れた場所からでも操作できるロボットが接客するカフェがある。この「分身ロボット」はどのような経緯で生まれたのか。オリィ研究所代表取締役所長の吉藤オリィさんに聞いた。AERA 2025年2月17日号より。

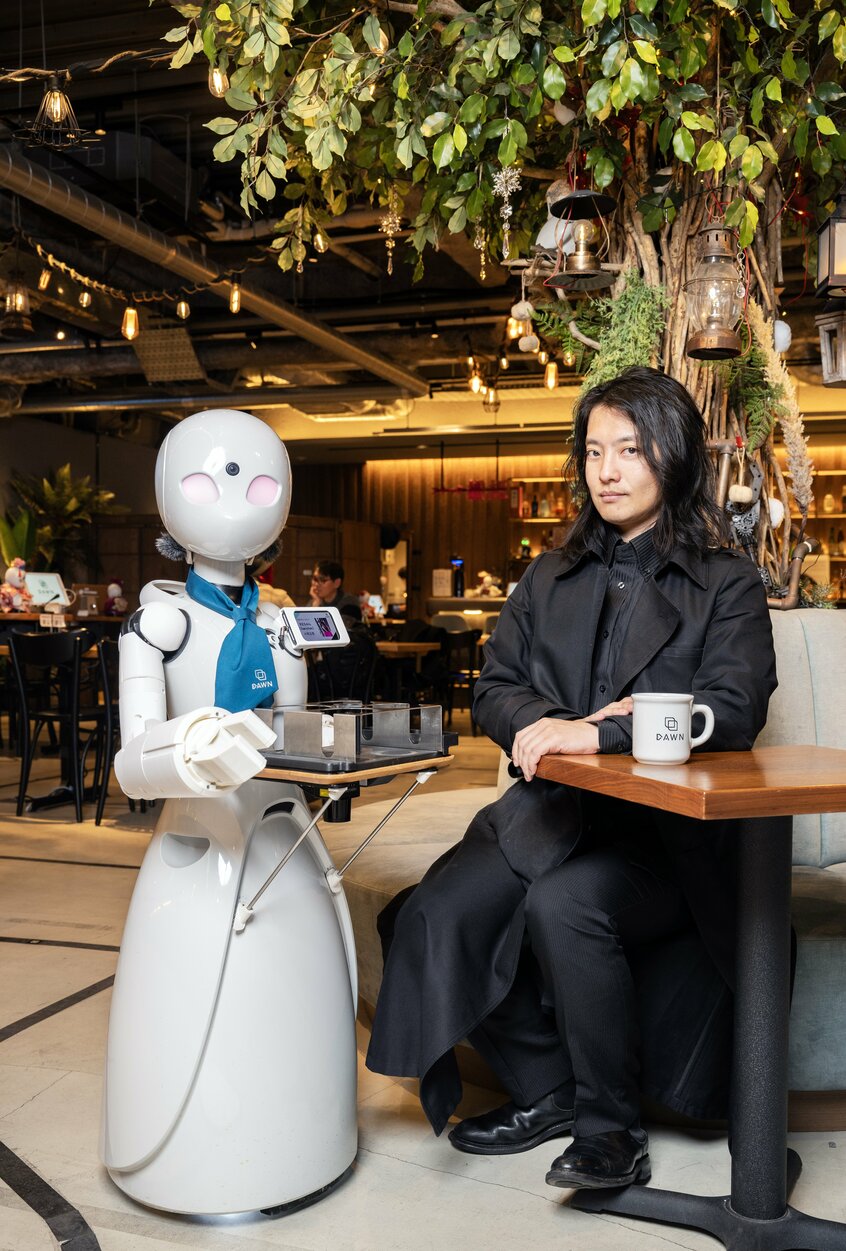

【写真】障がい者がパイロットとして遠隔操作 分身ロボットがコーヒーを持ってきてくれる

* * *

「一緒に写真に写ってくれる?」

吉藤オリィさんの呼びかけに、身長120センチの白いロボットが手を挙げながらゆっくりと近づいてきた。カメラマンと機材を見て、「モデルさんの撮影みたい」と楽しそうに言う。このロボット「OriHime-D」はカメラやマイクを内蔵し、離れた場所からでも操作できる分身ロボットだ。東京・日本橋にある「分身ロボットカフェ DAWN」では、病気や障害、介護など様々な理由で外出困難な人が、パイロットとして自宅などからOriHimeを操り、接客している。開発者である吉藤さんは孤独の解消を目指して分身ロボットの研究を続けてきた。

「私は小学5年生から不登校、ひきこもりでした。どこにも居場所がなくて、出かけたいのに出かけられない。『死なないための理由』を考えながらなんとか生きていました」

幸運にも師事したいと思える高校教員と出会い、工業高校に進学して引きこもりは脱した。モノづくりを学び、高齢者向けの電動車いすづくりなどに取り組むうち、孤独が自分ひとりの問題ではないと気付いたという。

17歳のとき、孤独の解消を生涯のテーマと定めた。人工知能の研究もしたが、AIパートナーでは孤独は解消されない。外出できなくても、他者とのつながりを維持するにはどうするか。

「そこにいる感覚を持つことができ、相手からも認識される。この両方が必要です。逆に、自分の代替がその場にいて、カメラやマイクで状況を把握しながら話したり動き回ったりする。そして相手がその代替を『吉藤だ』と認識すれば、それはもう、私はそこにいるんじゃないか。存在伝達のロボットをコンセプトに、開発を始めました」

2010年に初号機を作り、試行錯誤を繰り返して生まれたのがOriHime。ものを運ぶなどの身体労働ができる高さ120センチのもののほか、小型で旅行などにも連れて行きやすいタイプを展開する。ただ、OriHimeがあっても、引きこもりや寝たきりの人がどこかに飛び込み、居場所をつくるのは簡単ではない。そこで生まれたのが分身ロボットカフェだ。