経団連が24年1月にまとめた資料によると、従業員向けに株式を使った報酬制度を導入した企業はこの10年間で3倍に増え、上場企業で1千社を超えた。株を無償で譲渡し、数年間は売れないような仕組みが多い。金額は1人10万~数十万円がめだつ。

なぜ、いま従業員に対する株式報酬が広まっているのか。

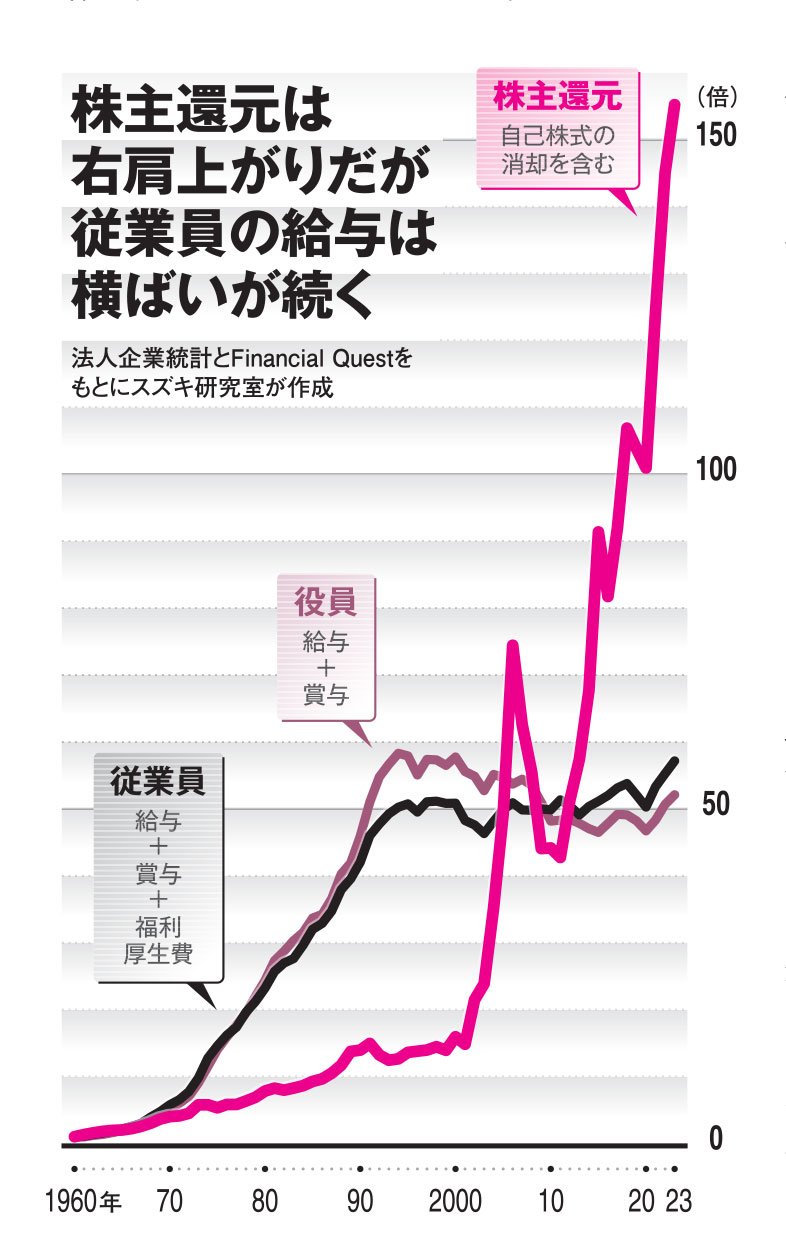

企業活動で生み出された付加価値が「役員や株主に偏っている」との考えが広がっていることが背景にある。賃金が十分に上がらず、従業員に報いる方法として考えられた。

取締役ら役員に対する株式報酬は上場企業で2300社以上が導入し、定着したと言っていい。経済産業省の資料では、役員報酬の全体額の3割が株式報酬を中心とした長期的な業績によって決まっている。

報酬1億円の役員増加

この影響もあり、大手企業の役員報酬は増えている。東京商工リサーチの調べでは、役員報酬が1億円を超えた役員は23年度1120人。13年度の448人から2.5倍に増えている。

ただ、高額な役員報酬はときに議論を呼ぶ。

日産自動車が昨年11月に発表した2024年9月期の中間決算は、営業利益が前年同期比90%減の大幅減益となった。通期予想も大幅に下方修正した。生産能力の20%の削減と9千人のリストラ策も発表した。経営の責任をとる形で、内田誠社長は報酬の半分を自主返納することを表明したが、それでも報酬は約3億3千万円にのぼり、SNSなどで批判を浴びた。

株主はどうか。

2012年に8千円だった日経平均株価は、昨年、4万円を超え、1月21日時点でも3万9千円前後と高水準を維持している。

株価を押し上げた一因は、安倍政権の経済政策のアベノミクスだ。金融庁は海外の機関投資家を呼び込もうと、上場企業に対し、アクティビストと呼ばれる投資ファンドとの対話を強く求めた。東京証券取引所も配当や自社株買いといった短期的な株価上昇策も方策の一つとして経営目標の改善を求めた。

一方、厳しいコストカットや非正規の労働に耐えた従業員は、株価の恩恵を直接受けることは少ない。そもそも賃金は横這いが続き、国税庁によると、平均の給与は460万円(2023年)で、10年前と比べて1割ほど伸びたが、株価の伸びには遠く及ばない。