向田邦子、さらば昭和のいい女 久世光彦 聞けなかった遺言

去年の二月に死んだ私の母は、もし元気でいれば、来年の四月に百一歳になるはずだった。つまり十九世紀の最後の年に生まれて、二十一世紀の到来を見るところだった。母自身も、足かけ三世紀を生きるのだと豪語していたのを思い出す。たったあと二年のことだっただけに、残念なことをしたと思う。――という人ならともかく、私にはあまり〈世紀感覚〉といったものがない。私の〈時代の区切り〉は、どうしても年号になってしまう。もちろんそのころ生きていたわけではないが、明治には明治の色や匂いが、大正には大正の音や空気が、見えたり聞こえたりするように思うのだ。昭和と平成は、自分で体験している。そうした年号の変わり目を目処に、私はこの国の姿の移り変わりを見る。

私たちの国は、世界でも数少ない、年号を持った国である。戦前使っていた〈紀元〉というのもピンとこなかったが、異国の神の生誕を基にした勘定の仕方にも、私はずっと馴染めないまま今日まできた。たとえば、芥川が自死したのは一九二七年だと言われても、彼の炯々と光る目や、額にかかる長い髪が浮かんでこないが、昭和二年夏というと、軒の低い東京下町の町並みが見えたり、大川から吹き寄せる、ちょっと生臭い川風が感じられたりするのだ――私は年号の生きている国に生まれて、幸福だったと思っている。

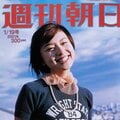

向田邦子は〈昭和の女〉だった。昭和に生まれて、昭和に死んだ、私にとっては、二十世紀とは無縁の人である。東京・世田谷に生まれたのは、昭和四年――第一次大戦と太平洋戦争の狭間の、ほんのひととき、風の凪いでいた時代だった。東京について言えば、関東大震災と東京大空襲という、二つの災厄の間の、文化のバランスが奇妙にいい按配だった時代に、向田邦子は幼少時代を過ごしている。戦争が終わった年、十六歳だったことや、その後の混乱期が彼女の青春期だったことなどを考え併せると、典型的な〈昭和の東京人〉ということができる。だから向田邦子が書き遺した様々な風景や、人々の風貌や表情は、みんな昭和のものだった。そんな人は他にいくらもいるだろうが、向田邦子は昭和の最中に在って、すでに昭和を哀惜しつづけたという点で、稀有な人だった。はじめてのエッセー集である『父の詫び状』からして、単純なノスタルジーではなく、昭和への追悼だったように思われるのだ。たった一冊の小説集だった『思い出トランプ』もまた、その時代と、そこに生きていた人々への惜別の辞であり、全編の底にうっすらと淀んでいたのは、女の喪失感だった。

年号に拘りながら、世紀の変わり目をきっかけにするのは可笑しなことだが、もうそろそろ昭和と離れる潮時かもしれない。〈昭和〉という女にいつまでも恋着していると、別れ辛くもなるし、次のきっかけを見つける自信もなくなる。私にしてみれば、昭和ということは、向田邦子ということでもある。だから、新春に毎年放送していた〈向田ドラマ〉も、新世紀を機に幕を引く。――母親と三人の姉妹がいて、茶の間の卓袱台を囲んで――暗い時代のはずなのに、みんな笑っていた。傍らには火鉢の鉄瓶が白い湯気を上げている。――〈昭和〉は、いい女だった。