症状をどう捉え、医療機関受診の判断基準をどう持てばよいのか──。女性医療の専門家に聞いた。

訪ねたのが、「女性外来」のパイオニアである、循環器内科医の天野惠子さん。81歳の現在も診療を通じて更年期の医療に携わる。自身も48歳を過ぎた頃から約10年間、強い更年期症状に悩まされたという。「あまりのつらさに、論文の一つも書けなくなるぐらいだった」と振り返る。

天野さんは、更年期症状は多様で個別性が高いからこそ、まずは自分を観察することが大切だと強調する。

「とにかく自分の身体に目を向けること。いつ頃から症状があるのか。痛みならズキズキなのか、ギューッと締め付けられる痛みなのか。些細(ささい)なことでもメモするといいですよ。私の患者さんには、24枚の用紙に症状をびっしり書いてきた人もいます。詳しく症状を言ってもらえるのは診断をつける側としてはありがたい。詳しく伝えると、医師の対応は違ってくると思いますよ」

自分に合うかで判断

では、治療法については、考え方の目安はあるのか。天野さんは、「ある」と明確に答えた。

まず、閉経を迎える世代の約4割の人はほとんど症状がないか、症状が軽い人。その場合、医療の介入は不要だという。

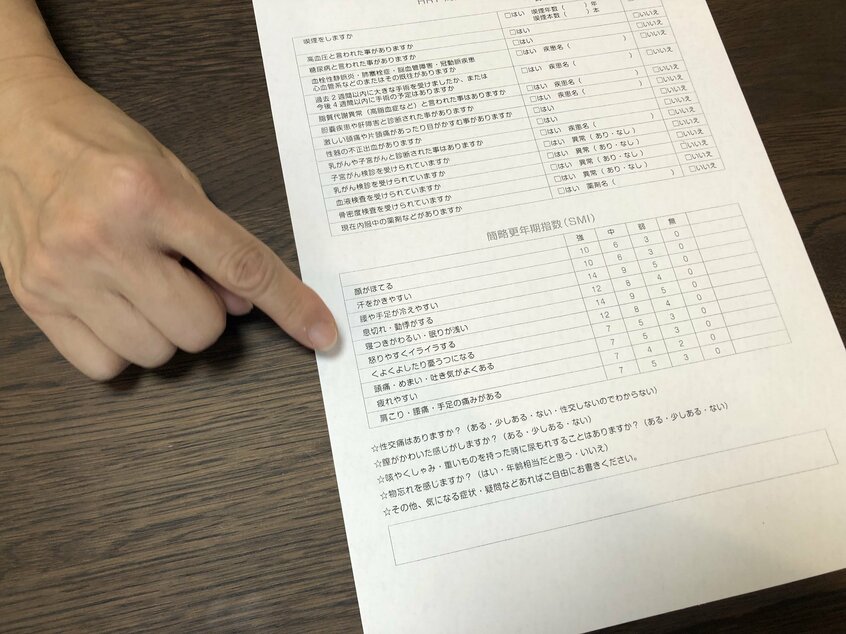

受診が必要なのは、残り6割。日常生活に支障が出るほど重い症状の場合に「更年期障害」と診断される。そのうち3分の1は、強い血管運動神経症状(ホットフラッシュや発汗)で来院する。この症状には、「HRTがピタッと効くことが多い」と天野さん。

要受診のうち残った3分の2は、精神症状(うつ、不安、不眠)や、HRTだけでは取れないしびれ、痛み、冷えなどの症状がある人たち。これらの症状に対しては、漢方や他の治療法が必要になってくるそうだ。

天野さんは、治療法の是非ではなく、「自分に合うか合わないか」で判断すべきだと答えた。(ジャーナリスト・古川雅子)

※AERA 2024年10月7日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2024年 10/7 号【表紙:橋本環奈】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/412Y0-GPxoL._SL500_.jpg)