<その1 80年代までのアイドルと現在のアイドルはつながっているのか、つながっていないのか?>

すっかり遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。2016年も当コーナーをよろしくお願いします。

今回は趣向を変え、座談会をお送りしたい。南沙織が最初のアイドルだったという馬飼野元宏さん、80年代のアイドル黄金時代に10代を過ごしたぼく、そして安室奈美恵やモーニング娘。でアイドルに開眼した真鍋新一さんという、アイドル・ファン3世代のトークだ。

ぼくが馬飼野さん、真鍋さんと知り合ったのは2014年の11月。おふたりとも音楽評論家であり、歌謡曲の研究家である。そして馬飼野さんは洋泉社「映画秘宝」の辣腕編集者である。それ以前、馬飼野さんが監修する「80年代アイドル カルチャー ガイド」に寄稿したこともあるのだが、面と向かって話すのはそのときが初めてだった。デニーズだったかロイヤルホストで時間を忘れて音楽や映画談義をした。わからないことをいっぱい教わった。後日、ぼくは馬飼野さんを矢沢永吉のコンサートに誘い、その道中では昭和の歌謡曲のレコードに対するディープな考察をたっぷりうかがうことができた。

過去にアイドル・ポップスの洗礼を受け、今もアイドル・ポップスを聴き続けるということ。そこには何があるのか? アイドル歌謡の魅力とはなんなのか? 約2時間にわたる話を計4回、各30分ずつに区切って文字化してみた。若干、流れが前後するところもあるが、トークのグルーヴ感を生かすため、あえてそのままにしてある。また、馬飼野さんには事前に、動画サイトにアップされている次の楽曲の視聴をお願いした。

●アップアップガールズ(仮)《アッパーレー》

●東京パフォーマンスドール《東京ハッカーズ・ナイトグルーヴ》(-Rearranged ver.-)

●WHY@DOLL《MAGIC MOTION NO.5》

●ミライスカート《COSMOsSPLASH》

●Negicco《BLUE, GREEN, RED AND GONE》

●3776《登らない理由があるとすれば》

●Faint★Star《Boyfriend -A.S.A.P-》

●Tomato n' Pine《ためいき、オカリナ、ほら猫が笑う。》

■欧米の音楽の進化にあわせて、日本のアイドル・ポップスも変化していく

真鍋 今、街にアイドルが溢れてますよね。

馬飼野 アイドルインフレというべきこの状況を、どう思っているのか逆にきいてみたいです。

―― いいことだと思います。「こんどはどんな新しい発見があるのか、どんないい瞬間にめぐりあえるのか」と、わくわくします。もちろんこれは、他ジャンルにも、音楽だけじゃなくて食事とか人との出会いとか日常生活とかにおいても、僕が期待していることです。

馬飼野 でも広く見れば、“AKBグループとももいろクローバーZが知られていて、モーニング娘。もがんばっている。だけど他はよくわからない”というのがお茶の間の、アイドルに関する認識だと思うんです。

―― Pigoo、Showroom、ニコ生、USTREAM、いろいろあります。アイドル・ライヴも連日のように行なわれている。だけどゴールデンタイムの地上波のテレビ番組に出ているアイドルはほんの一握りで、そういうところが、そういった認識につながるんでしょうね……。

馬飼野 紅白を見て、乃木坂46はいいなと思いましたね。他の集団アイドルとはちょっと違う感じがした。《君の名は希望》はピン(ソロアイドル)が歌っても不思議じゃない曲じゃないですか。

真鍋 AKB関連の一強時代が長く続いているけれど、AKB側もそれをよく自覚しているというか、(NMB48とAKB48を兼任する)山本彩を一人で歌わせたりして、マンネリを事前に防ごうという空気が感じられますね。

―― あと、“アイドルが日本を狭くしている”と思うんです。アイドルが各地でがんばっていることで、自分の住んでいるところや故郷以外の場所にも親しみを持てるようになってきた。僕はアイドルの出身地で日本地図を頭に入れています。

馬飼野 新潟にNegiccoがいて、京都にミライスカートがいて、地方とはいっても本当に全国区のレベルですよ。Negiccoには小西康陽さんや田島貴男さんなど、いわゆる渋谷系の方も携わっている。WHY@DOLLも渋谷系っぽいですね。

―― 札幌出身の二人組で、オーガニック・サウンドを標榜してます。

馬飼野 いわゆるガール・ポップなんだな、と。アップアップガールズ(仮)も、歌もダンスもちゃんとできるし、リズム感も正確だし、「別にアイドルとして売り出さなくても通用する」と思いましたね。アップフロントのアイドルは昔から“音楽寄り”ですよ。モーニング娘。のディスコ路線の極まったあたりとか、「アイドルに歌わせるタイプの曲じゃないよ」と思ったものです。

―― 2010年代のアイドル界って、1950年代のニューヨークのモダン・ジャズや1960年代のブリティッシュ・ロックのすさまじい活況に通じるんじゃないか、と勝手に思っています。人材がガンガン出て、切磋琢磨しあって、シーンに新風を吹かせているという……。ジャズやロックの大きな変遷には世代的にも場所的にも間に合わなかったけど、アイドルのそれには立ち会えているのではないか、おれは大きな渦の中にいるんだと思うこともあります。

真鍋 その当時のロックってアマチュアが勢いで突き上げた観があると思うんですよ。今のアイドル界も、素人なのか、プロなのか、境界線のところに本当に人がいっぱいいるという印象を受けますね。地下アイドルはまさにそういうフィールドだし、ミスIDもまた……。

馬飼野 「かわいい」というのは、もうアイドルの最低条件じゃなくなっているんでしょうか?

―― 「いろんなタイプのかわいさ」に、世の中が寛容になったのかもしれません。あと、事前に見ていただいた楽曲の中で印象に残ったものは?

馬飼野 東京パフォーマンスドール、すごいですね。

―― TPDは新曲もいっぱい持っていますが、《東京ハッカーズ・ナイトグルーヴ》は20数年前、先代TPDの時代のレパートリーです(正しくはTPD DASH!!)。でもアレンジが違うし、テンポもとても速くなっています。

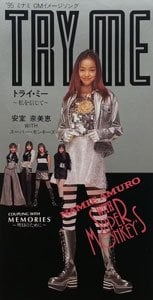

馬飼野 時代が進むとそうなるのかもしれない。ディスコ歌謡がユーロビート歌謡になった頃もそうだった。最初、岩崎宏美とかがディスコ歌謡を歌って、そのうち荻野目洋子みたいな踊りながら歌うひとが出てテンポが上がって、さらにBPM(編集部註:Beats Per Minute)が上がって安室奈美恵の登場になる。安室が出てくるちょっと前に、ユーロビートのテンポがえらい上がったことがあったんです。でも、あれに対応できる日本人はいなかった。安室さんが出てきて《TRY ME ~私を信じて》(95年、安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S名義)でようやくできた。

真鍋 なつかしい。今の感覚ではアーティストだけど、当時は完全にアイドルとして見ていましたよ、安室とかMAXとか。

馬飼野 SPEEDも後乗りのリズム、ソウルのアフタービートで歌えた。あとDA PUMPか。

―― 沖縄勢ですね。

馬飼野 4つ打ちで歌うのはジャニーズのトシちゃん(田原俊彦)とか少年隊にあったけど。欧米の音楽の進化にあわせて日本のアイドル・ポップスも変化していくから、ってことは見た目も変わってくるわけですよ。踊れる体と顔になってくる。80年代の女性アイドルの容姿はとてもきれいなんですけど、踊れるルックスとは違う。面白い現象だなと思いますよ、40年もアイドルを見てると。

■人数が増えれば増えるほど、歌のテーマは抽象的にならざるを得ない

馬飼野 おととしかな、「レコード・コレクターズ」で2号連続アイドル特集がありました。洋楽の音楽評論家、つまり普段アイドルについてあまり書かないひとも書いていて興味深かったですね。サブカルチャー側からアイドルを見ているひととは、やっぱり見方が違っていて、面白かった。

―― 誰だって、人生どこかでアイドルに触れているはずなんですよ。その後、好きになってもっと聴いてみようと思うか、まったく興味がわかないかという違いはあるにしても。

馬飼野 僕ぐらいの世代って、アイドルを聴いているとバカにされたんです。洋楽ファンの友達から、「アイドルなんか聴いてんじゃないよ」ってすごい言われたな。邦楽の売れ線のロックも一段下に見られてたけど、アイドルはヒエラルキー的にはさらにその下。あの時代のことを体験してるから、今、洋楽を主に聴いている人が「アイドルも好きだ」と言うことに「本当?」という気持ちもちょっとだけあるんです。

真鍋 それは世代の違いですよ。今は真逆で、「尖っている人ほどアイドルちゃんと聴いてないとダメ」みたいになってる。ミュージシャンの友達に瀧本美織がいたグループ(SweetS)のPV(《Waiting for U》)を持ってきて、「聴いてみろ、このドラムは島村英二だぞ。パーカッションは浜口茂外也な」って言われたこともある。

馬飼野 そこの弱点は「ドラムが島村英二だからいいんでしょ」、ということになっちゃう。要するにバック・ミュージシャンがいいからいいんだと思ってるんじゃない? とかね。そう感じるのは僕が子供の頃、アイドル好きをディスられたトラウマがあるからなのかもしれないけど。

真鍋 「俺はアイドルもバカにしないで聴いているんだぜ」というアピールも多分にあるんでしょうけどね。

―― 真鍋さんがアイドル・ポップスを聴くようになったのはいつごろからですか?

真鍋 小6でしょうか。それ以前だとアイドルではないですけど、ポケットビスケッツはアイドル的な人気がありましたね。小学館の学年雑誌の表紙になったりして。

馬飼野 僕の世代でいうとピンキラ(ピンキーとキラーズ)みたいなもんだよね。子供に人気で、バラエティもできる、男女混成ユニット。

真鍋 当時は男性アイドルが圧倒的に強かった。男の子もジャニーズを聴く時代ですよ。SMAP、TOKIO、V6、Kinki Kids……。そして、モーニング娘。の台頭と共に小室ファミリーが衰退していくところも見ているわけです。あとはSPEEDとか沖縄勢かな。

馬飼野 アイドルはちゃんと歌えないという誤解が80年代ぐらいまでの図式だったと思うんですけど、安室とかSPEEDとか歌のうまいのが出てきて、僕らの世代のアイドル観と大分ちがうようになった。

真鍋 あとはモー娘。の《LOVEマシーン》(99年)かな。

馬飼野 《ラブマ》がでかいと思ったのは、その後の集団アイドルのテンプレ的な感じがするんですよ。あの曲、主格がない、というか抽象的じゃない? たとえばキャンディーズの場合、《年下の男の子》(75年)ならランちゃん(伊藤蘭)のキャラを投影した曲だなって我々は聴くわけですよ。当時はグループアイドルですら人数が少なかったからこの曲の主格は誰というのがわかったんだけど、《ラブマ》は違う。メッセージ・ソングぽくなる。アイドル・ポップスもひとつここで変わったんだなって思いましたね。逆にAKBの《恋チュン》(《恋するフォーチュンクッキー》、2014年)がヒットしたのって、それ以前の伝統的なアイドル・ソングのフォーマットだからだと思うんですよ。ソロで歌ってもいいような曲だし、曲調もオールディーズで覚えやすいし、女の子の主語で歌われているから。誰が誰に対して歌っているかわかりやすい。今、人称が“僕”の曲って多いじゃないですか。あれはちょっと聴く側としては抽象的なんですよ。女の子が誰かの話を歌ってるんだなって聴いちゃうから。

―― 歌う人数が増えれば増えるほど……

馬飼野 歌のテーマって抽象的にならざるを得ない。「80年代ぐらいまでのアイドルと今のアイドルはつながってるのか、つながってないのか」という話はずいぶん前からあります。つながっているところもあると僕は思うんですけど、グループ主体になって、歌の主体がダイレクトに聴き手に入ってこなくなったところは、かつてのアイドル歌謡と違うなという印象はありますね。松浦亜弥が出てきた当時、彼女のことを「アイドル最終兵器」と言っていた人たちはピンのアイドルが好きだったんだと思う。今や、ほとんどのピンのひとはアイドルではなく女優を目指してしまうのかも。

真鍋 でも、今は立派に女優として活躍されている方でも、駆出しのころにレコード出していたケースって昔はけっこうありましたよね。

馬飼野 映画の黄金時代というものがあったんだけど、60年代の半ばに斜陽になってきて、女優さんが歌手になるというパターンが増えた。いしだあゆみとか、小川知子とか、中村晃子とか。彼女たちは一時的に女優をやめて歌に行って、結局また女優に戻るんですけど、それがあってから大分、流れが変わったんじゃないでしょうか。

真鍋 今の若手女優で歌を出す割合は減りましたものね。

馬飼野 綾瀬はるかの《マーガレット》(2010年)とか良かったですよ。沢尻エリカ、柴咲コウも出してましたね。

真鍋 RUIはいい歌いっぱいありますよね。KOH+の《KISSして》も大好きです。(注:両方とも柴咲コウの音楽プロジェクト)

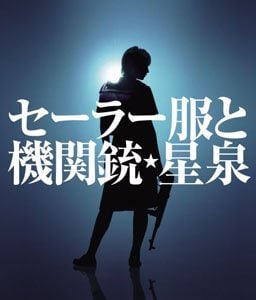

馬飼野 長澤まさみ(星泉)の《セーラー服と機関銃》みたいな、うっかり歌っちゃった的なものが、もっとあってもいいですね。

―― 出せばいいのに、と思います。広瀬すずの歌声、聴いてみたいじゃないですか。

真鍋 15年早かったら武井咲も、もっとCDを出していたでしょうね。シングル1枚しか出てないなんて。

(つづく) [次回2/22(月)更新予定]