「落下傘は、ミュージシャンにとってはバカな行為だったんでしょう。でも、僕は音楽を違う角度から聴かせる手法としてはアリだと思った。売れている今だからできる。失敗も許される。でも、並外れたことをして反発を受けるのは世の常ですよね(笑)。そんなこともあって、『僕と対等に』というより『僕のバックを務めてくれる』メンバーを集めるようになっていった。僕の好みに合わせてくれ、と。その代わり、責任は僕が一身に負うからって」

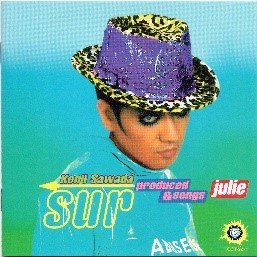

バンドのメンバーに限らず、1995年のアルバム『sur←』(ルーシュ)以降、プロデュースも沢田さん自身が手がけることになったんでしたよね。

嫌われたっていいじゃん

そういう歴史を踏まえ、今、ここ渋谷公会堂のステージで演奏しているのは、ジュリーと志を同じくするミュージシャンばかり。とくに、40年以上にわたってジュリーを支えるギターの柴山和彦さんの背後には後光が差しているように見えます。

振り返れば、ザ・タイガース時代は長髪をけなされ、「へたくそ」とののしられ、PYG時代は「商業主義だ」と批判されました。ソロになっても、壁にぶつかることが少なくなかったでしょう。インタビューではこんなやりとりもありました。

――沢田さんが歌手として一人前になったとの自信を持ったのはいつごろですか。

「『危険なふたり』で歌謡大賞をとった(1973年)ころかな。遅いでしょ? 僕は当初から『人にどう思われたい』でなく、『自分にとっていいと思える』道を選んできた。嫌われたっていいじゃんと思いながらやってきた。『危険なふたり』を出すときだって、本当は別の曲がA面だった。事務所もプロデューサーも『これでいくぞ』と決めているのに、僕は『危険なふたり』じゃないと嫌です、なんて書置きを残しました。いつもそんな感じで、何かに抗ってきたような気がします。それが結果としてはよかっただろうし。ただ、僕自身はみなさんの〝記憶〟には残っていても、〝記録〟では爆発的なヒットはないですから』