先週から2週にわたって『NHKアカデミア』(NHK Eテレ/後編:11月1日22:00~)で特集される漫画家の伊藤潤二さんは『富江』『うずまき』の作者として知られ、いまや日本が世界に誇るホラー漫画家だ。「漫画のアカデミー賞」とも呼ばれる米アイズナー賞を4度も受賞し、今年は世界的な漫画イベント、仏アングレーム国際漫画祭や米サンディエゴコミコンで名誉賞を受賞するニュースも入ってきた。そんな伊藤さんがはじめて自身のルーツや作品の裏話、さらには奇想天外で唯一無二な発想法などについて明かした『不気味の穴――恐怖が生まれ出るところ』を今年書きあげた。ここでは、その一部を抜粋・再編集してお届けする。

【漫画】先祖代々の頭蓋骨と記憶を継承して生き続けていく「ご先祖様」

* * *

もっとも恐ろしいのは人間の体と心

今回は私なりのホラー漫画の作画の工程や手法について語っていきたい。

私の作品には『寒気』『うめく排水管』『ご先祖様』『うずまき』『潰談』などにも登場するように、人体が破壊されたり変形したりする描写が多い。これらは怪我や病気、死を連想させるということもあるが、不思議なことに私個人は破壊された動物のボディを見てもそれほど怖くない。やはり人間だから怖いのだ。この違いは、内包している心や精神、あるいは魂のようなものの違いからきていると思う。

私は、人間の思考や心を内蔵した体が怖い。

それが変形すると、もっと怖い。

つまり、もともとよくわからない心を宿している人間が、変形することでより不可解な存在、理解不能な存在になってしまうことに恐怖を感じるのである。

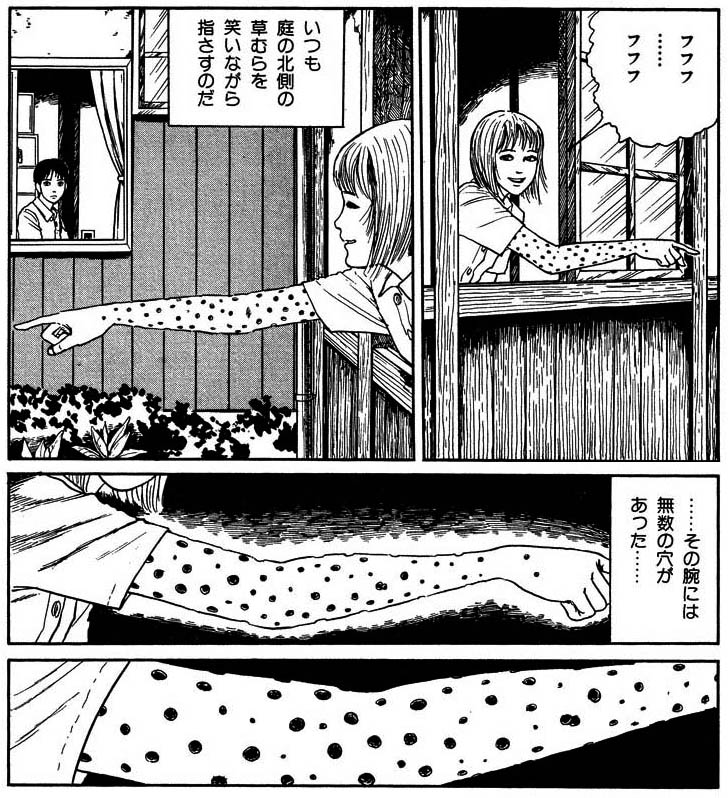

身体の変形や破壊を描くことで見る者に恐怖を感じさせる手法は「ボディホラー」というそうだ。私の作品の中でも『寒気』はその代表例かもしれない。発想のモチーフは、昆虫の呼吸するための穴、気門だ。図鑑に載っていたカブトムシの幼虫の写真を見ているときに、ふと「人間に気門があったらどうなるだろう」と思い立った。絵にしてみたら、案外シュールで面白いものになった。どうやら無数の小さな穴が開いていたり、ブツブツした突起物が集まっていたりする様子は、人間に本能的な恐怖感や嫌悪感を抱かせるらしい。心理学の世界ではそれを、「トライポフォビア(集合体恐怖症)」と言うそうだ。そういった小さな穴やブツブツが「寄生虫や伝染病を想起させる」として恐怖を感じる要因だと分析されている。