「性的虐待を受けた子どもは、周りの大人の期待や要請に合わせようとするなどして、再被害に遭いやすくなることもあります。しかし、そうした脆弱な子どもの回復を手助けできる医療機関は少なく、社会も守ってくれないため、多くは家族が守らなければいけないのが現状です」

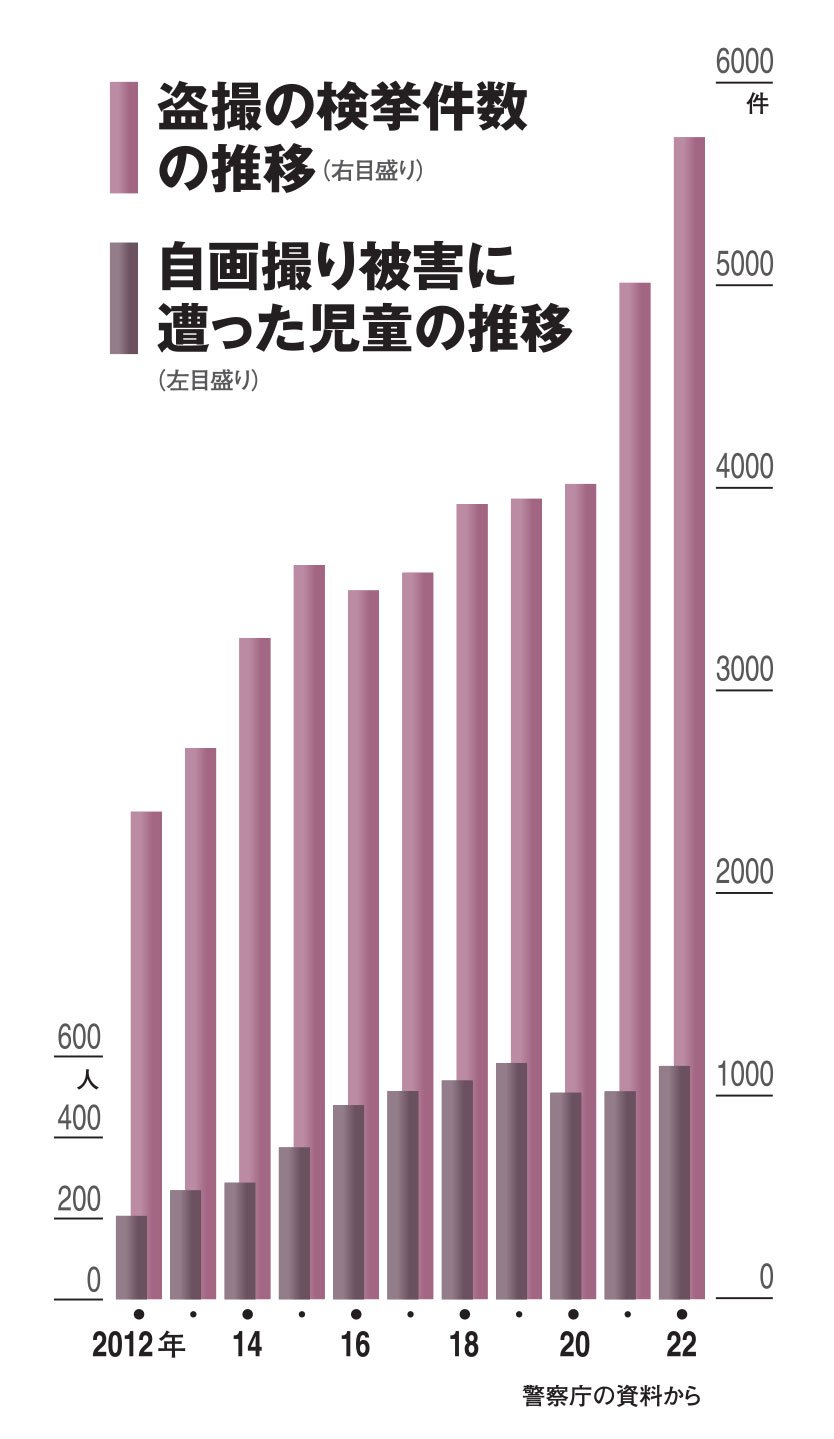

犯罪心理学者で、警察庁犯罪被害者支援室で臨床心理士を務めた経歴を持つ追手門学院大学の櫻井鼓(つつみ)准教授は、「SNSでの性的画像のやり取りは若年層の間で潜在化している」と指摘する。

21年度、櫻井准教授は「SNSを介した子どもの性被害の実態調査」をオンラインで実施した。全国の20歳から25歳の若年層を対象に、「18歳未満での性的な自画撮り画像の送信経験」の有無を問うた。1万8564人からの回答があり、そのうち男性の3.0%、女性の2.3%が「過去に性的画像を送った経験がある」と回答した。櫻井准教授は言う。

「私の臨床経験から、実際の相談件数と比較して多いことに驚きました。SNSという特質から、潜在化している若年層の被害は相当数に上ると推測されます。男性の割合が高かった点にも注目する必要があります。男性は女性以上に、被害を受けていること自体が恥ずかしいと感じ、親に打ち明けられないケースは多い可能性があります」

送信相手は、ネット上だけで知り合いの「見知らぬ人」が男性は約48%、女性は約53%に及んだ。

なぜ、「見知らぬ人」に性的な自撮り画像を送るのか。

櫻井准教授は、背景に「子どもが抱える孤独感がある」と指摘する。

「分析の結果わかったのは、友人関係がうまくいかなかったり、家庭内での逆境体験などから孤独感を抱いていたりする子どもほど、送信行動を取りがちだということです」

孤独を抱えていると、例えば承認欲求からほめられるとうれしくなり、送信してしまう。加害者から自身の家庭がうまくいっていないなどの相談を持ちかけられると、傷ついた加害者に同情し要求に応じることもある──。

こうしたSNSを使った「オンライングルーミング」は、加害者が複数の子どもをターゲットにしているのが特徴だ。海外の研究では、加害者は複数人にアプローチし、反応のある子どもをグルーミングしていくという。

櫻井准教授の調査では、自画撮り画像を送信するにあたり「強要された」と答えたのは1割にも満たなかった。対して、「優しく言われた」「普段と同じ気軽な調子で言われた」場合に送ったのは約3割に上った。

疑似的な関係性でオンライングルーミング

「つまり、子どもは、恐怖心から送信してしまうというわけではなさそうです。オンライングルーミングは、被害者と加害者の間で、疑似的な関係性が生じている中で起きることに問題の本質があると思っています。関係性の土台をつくって送らせているため、子どもは被害者意識を持つことが難しくなっています」(櫻井准教授)