男性の妻も学校の先生で公立学校共済に年金記録があり、病気がわかると年金受け取りの時期を早める「繰り上げ受給」をしていた。男性に聞くと、「妻の死亡当時、『一定の条件』をすべて満たしていましたね」。

■「受給権」を巡る法理論

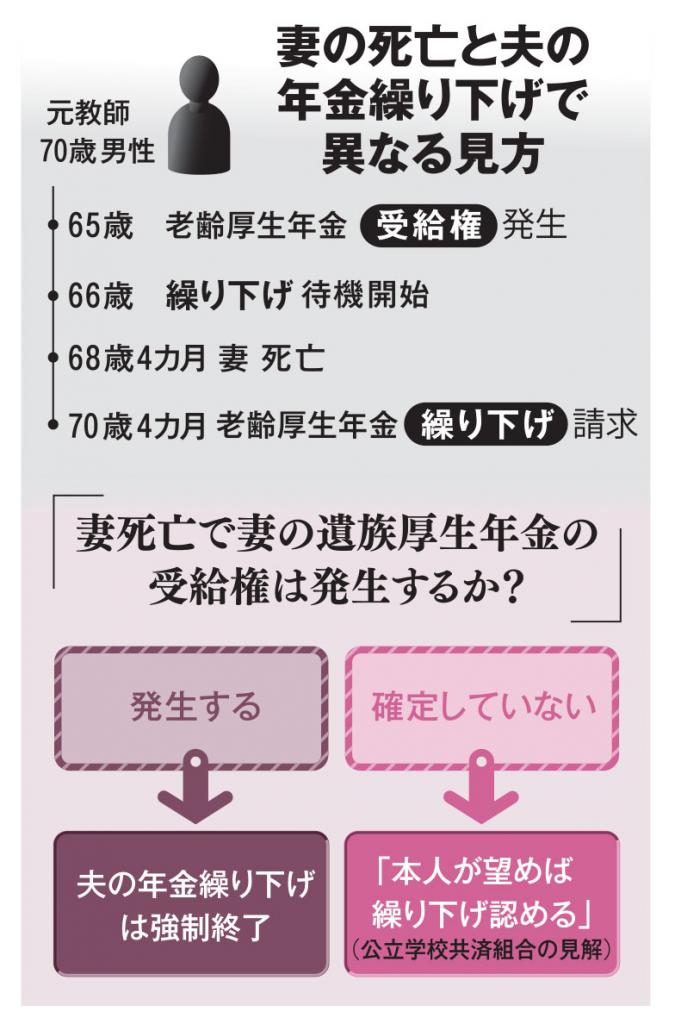

とすると、妻の遺族厚生年金の受給権が、夫である男性に発生していそうにも見える。年金実務に詳しい社会保険労務士の三宅明彦氏が言う。

「年金法における受給権は、請求の有無にかかわらず、法が定めた条件を満たせば自動的に発生するというのが通説です」

確かに、年金法の権威、堀勝洋・上智大名誉教授の『年金保険法』は、受給権のうち「年金給付を受ける権利」は「基本権」とし、「支給要件に該当したときに発生する」としている。

「この立場に立てば、男性が年齢と生計維持要件を満たしていたことがわかれば、妻の死亡で遺族厚生年金の受給権が発生したことになります。発生は事由が生じた日、つまり妻の死亡日で、それ以降は繰り下げ待機はできなくなります」(三宅氏)

とすると、男性はそれまでの3年4カ月分(0.7%×40カ月=28%)を増額された年金を受け取ることになる。しかし、先述のように公立学校共済は70歳4カ月までの繰り下げを認めた年金証書(0.7%×64カ月=44.8%増額)を発行している。

以前は主に公務員のための実施機関だった「共済」と厚生年金は「別物」だったが、2015年に統一されて厚生年金に「一元化」された。それ以降は、元教師の男性のように共済と厚生年金の両方に年金記録があって繰り下げる場合は、時期をそろえなければならなくなった。このため、機構も70歳4カ月での繰り下げを認めているとみられる。

■「希望に寄り添う運用」

機構は「個別具体例については回答できない」としているため、どういう経緯でそうなったのかは藪(やぶ)の中だが、公立学校共済に聞くと、同共済は先の三宅氏の説明とは違う立場を取っていることがわかった。そもそも男性に妻の遺族厚生年金の受給権が発生しているかどうかは確定していない、というのだ。

「遺族厚生年金の受給権は、条件を満たしているかどうかを見る書類審査を経て初めて確定します。この男性の場合、遺族厚生年金を請求していないため、受給権の確認を行えておらず、受給権の発生は確定していないことになります。公立学校共済では、このように遺族厚生年金の受給権が確定していない場合、夫が希望すれば、夫が妻の遺族厚生年金を今後も請求しないという申立書を出したうえで、夫が繰り下げ支給を申し出た時までの繰り下げを認めています。なお、今回のように遺族厚生年金を請求していない状態で繰り下げも続けているケースはまれです」(広報担当者)

実際、今年1月、公立学校共済からの求めに応じる形で、男性は遺族厚生年金を請求しない旨の申立書を提出し、70歳4カ月までの繰り下げが認められた。