私も文藝春秋で出版に配属された時代に、まず本屋で目についたのが緒方の装幀の本だったこともあり、いくつもの本の装幀を緒方に頼んできた。会社にいる時に書いた私自身の二番目の作品『勝負の分かれ目』の装幀も単行本、文庫ともに緒方に頼んだ。

当時は漠然と、あがってきた装幀を「素晴らしい」という言葉でしか表現できなかったけれど、今回、話をしてみて、なぜ緒方の装幀が作家をひきつけ読者をひきつけるのか、言語化ができるような気がした。ということで書いているのが、この回。

1、手数は少なく

緒方は数年前から、宇都宮の大学のデザイン科で「装幀」について教えている。全12回の実技を含むコースだが、このコースで緒方がよく言うのは「サラリと手数を抑えたらプロの仕事になる」ということだ。デザインを勉強するとどうしても、あれもやりたい、これもやりたい、自分の作品にしたいとなってしまう。しかし、「装幀」は「作品」ではないというのが緒方の持論だ。装幀家が前に出ているような本はよくないし、売れない。あくまで陰に隠れているくらいがいいのだということを教える。それは、緒方が新潮社の装幀室という、製紙会社や印刷会社ともつきあい、編集と外部の装幀家をつなぎ、著者ともつきあってひとつの「商品」をつくりあげる部署で体得したことなのだという。「芸術」ではないのだ。自分が「歌って」はいけない。

2、文字の力を大切にする

緒方の装幀はタイトルの文字が強い。それは、緒方がタイトルこそがその本を訴求するもっとも大きな力と信じているからだ。

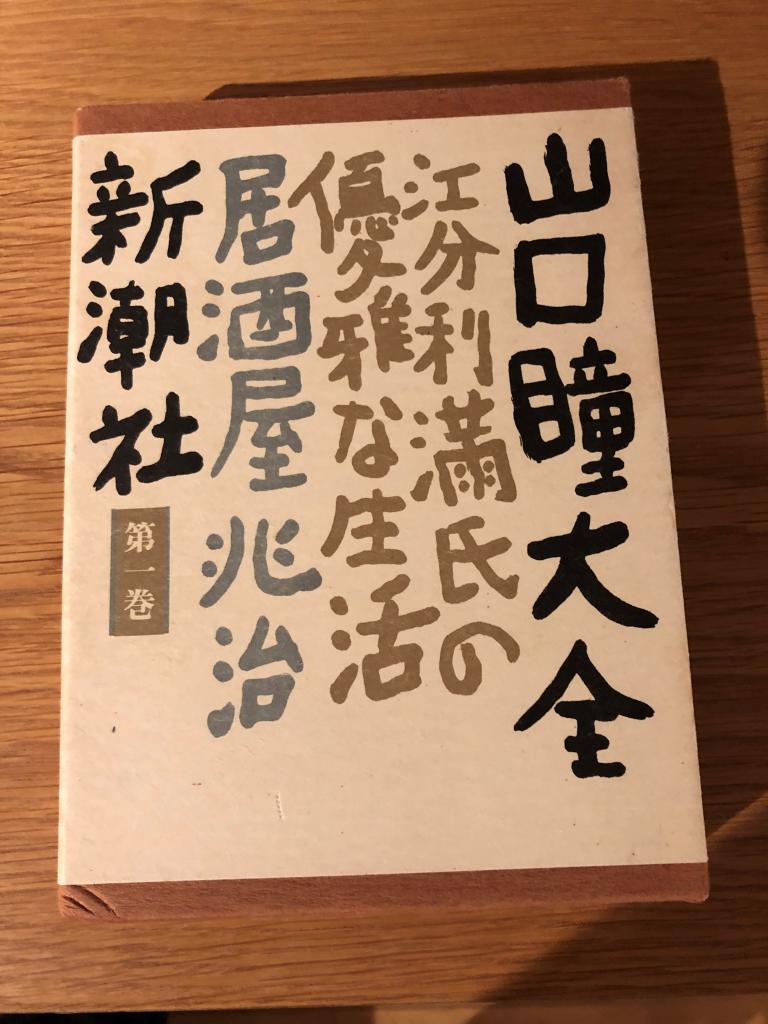

緒方は装幀に迷うと、鴬谷にある書道博物館を散歩がてらぶらりと訪れる。この博物館は戦前の洋画家でもあり書家でもあった中村不折(ふせつ)のコレクションを見ることができる博物館だ。緒方は中村不折のことを故伊丹十三から教わった。緒方が伊丹の書く字が好きで、山口瞳の全集の題字を頼みにいったとき、「緒方君、中村不折を知っているか? 僕は彼の真似をしているんだ」と伊丹から言われたのがきっかけだった。