わたしが、菊地成孔の名前を知ったのは、2003年ころだったと思う。

2003年、わたしが、それまで勤めていたぴあ株式会社を辞めて、自分の会社を設立したころのことだ。

友人の志田歩から連絡が入り、久しぶりに会うことになった。

志田歩は、音楽評論家であり、ミュージシャンであり、最近は、演劇をも手掛ける、なかなかのマルチ人間だ。

志田歩の代表作には著書『玉置浩二★幸せになるために生まれてきたんだから』があり、また、人一倍、下北沢を愛する男でもある。

そんな彼が電話してきたのは、わたしが仲間たちと1983年にインディーズで発表したミュージック・カセットをCDで再発しないか、という連絡であった。

実は、わたしは、子供のころから自主製作とかインディーズが大好きだったのだ。

そのきっかけは、フォーク・クルセダーズだと思う。中学くらいからフォーク・クルセダーズ(以下、フォークル)にイカれていたわたしは、自分もいつか自主製作のレコードを出してみたいと思っていた。アマチュア・グループのフォークルは、解散を記念して、67年に自主制作盤のアルバム『ハレンチ』を発表する。その中に入っていた《帰って来たヨッパライ》が話題となり、大ヒットしたのだ。ちなみに、『ハレンチ』には、《イムジン河》も入っていたが、レコード会社は「政治的配慮」から発売を中止してしまう。この曲については、2005年公開の映画『パッチギ!』の劇中劇として使われたことで、知っている方もいるだろう。

フォークルは、《悲しくてやりきれない》のような美しい曲を歌うかと思うと、《山羊さんゆうびん》のようにおかしくて不条理な曲もあって、ロックとは違う面白さを味あわせてくれた。だって、山羊さんが山羊さんに手紙を出すのだけれど、山羊だから、受け取った郵便を読む前に食べちゃったので、もう一度、手紙の中身を教えてという手紙を書いて出すのだけれど、それも、山羊だから食べちゃって、永遠に手紙の中身はわからないという、迷宮のような曲なのだ。

加えて、面白かったのは、《帰って来たヨッパライ》の歌声だった。その歌声は、テープ・レコーダーの再生スピードを変えて、甲高い声になっていたのだ。わたしも、オープン・テープのテープ・レコーダーを持っていたので、自分の歌った歌を早回しで再生して、《帰って来たヨッパライ》の真似をして喜んでいた。オープン・テープのテープ・レコーダーは、録音するスピードと再生するスピードを変えることができるものが多く、我が家にあったテープ・レコーダーもそれが可能だった。だから、ゆっくりとしたスピードで録音し、早いスピードで再生すると、あの交通事故で死んでしまったヨッパライの声になるのだった。それが受けて大ヒット、フォークルはスターになったのだ。

わたしは、この自主製作によって、スターになってしまうということにあこがれたのだと思う。大手のレコード会社から出すのではなく、自分たちの力だけで世に出ていく、そんなアンチ体制的な姿勢がカッコいいと思ったのだ。

ところが、レコードを出すとなると、そのころのわたしには、想像もできないような金額が必要なことがわかった。中学生のわたしは、自分の曲があるわけでもなく、また、演奏できるわけでもないのに、レコードを出して、スターになることを考えていたのだ。

LPが無理なら、シングル盤でどうだとか、ソノシートならいくらかかるのかと調査したりした。どちらにしても、一枚のLPレコードを買うのに、どれを買うか、何日も逡巡するような子供には、想像するだけの物語だった。

ちなみに、このころのわたしは、加藤和彦よりも、北山修に夢中だった。彼の詩集『ピエロのサム』などを読んでは、いつかは自分も、本を書こうと思っていた。

そんなわたしが、大学を卒業するころになると、音楽業界は、LPレコードと並んでミュージック・カセットというものが普及してきた。ウォークマンがヒットして、ラジカセも広まっていた。LPレコードを買って、カセット・テープにダビングして、ウォークマンで聴くというスタイルから、最初から、ミュージック・カセットを買って聴く、というスタイルに変わってきていた。

また、オープン・リール・テープ・レコーダーも進化してきた。わたしは、演劇をやっていたこともあり、4トラック・4チャンネルのティアックのテープ・デッキを買った。しかも、そのテープ・デッキは、4チャンネルごとに、別々に再生したり、録音したりできるのだ。今のミュージシャンには、笑われてしまうかもしれないが、この機能がついたテープ・レコーダーが発売された時のショックといったら、なかったのだ。

なにしろ、ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』は、4トラック録音機を2台同期させて録音したと聞いていたので、まずは1台買って、次にもう1台買えば、わたしたちにも、『サージェント・ペパー』に負けないものを創れる可能性は手に入れられるのだ、と思っていた。

といっても、現実は、ピコピコなるリズム・ボックスをバックに、下手なギターで、簡単なフォーク・ソングを、独りで録音していたのが、わたしの現実だ。さすがに自分でも、これはミュージシャンでスターになるのは、むずかしいなと、やっと、気づきはじめた。

そこで、考えたのが、レーベルの立ち上げだ。きっかけは、ビートルズだった。アップルという自分たちのレーベルを立ち上げ、自分たちのレコードをリリースするだけではなく、メリー・ホプキンなどの女性アーティストをプロデューして、ヒットチャートに送りこんだ。また、民族音楽、電子音楽など、大手のレコード会社では出しにくいようなマイナーな音楽も紹介しはじめた。日本でも、「URC」というインディーズ・レーベルがあった。はっぴいえんどや岡林信康など、のちに大物になるようなミュージシャンのレコードも出していた。当初は通信販売のみで販売していたという情報を聞いて、これならできるぞ、と思った。

問題は、ミュージシャンだった。

そこで、前回も登場したプログレッシブ・ロック・バンド「新月」の北山真に声をかけた。「自分たちのレーベルを作って、レコードを出そう!」

北山は、「新月」解散後であり、わたしは、前の会社を辞めてフリーだった。はじめは乗り気ではなかった北山が、ある日、「やろう」と言ってきた。「そのかわり、社長はおれだ」

わたしが、「言い出したのは、ぼくだ」というと、その代わり「お前のもだしてやるから」と言われてしまった。

そして、できたのが、北山真の主催する「SNOW」というレーベルであり、そこから、「文学バンド」という名のグループで『文学のススメ』というミュージック・カセットが発売された。この頃のことを、北山が書いているので、興味があるかたは、読んでみてほしい。この文の最後で紹介しておく。

このカセットを作ったことで、わたしは、音楽の世界で生きていくのは自分に向いていないのではないか、と見切りをつけた。もちろん、自分の才能も含めてだ。

ちなみに、『文学のススメ』のレコーディングは、「新月」のリーダーの花本彰のスタジオで行われていた。だから、このアルバムには、「新月」関連のミュージシャンが多く参加している。

そんなある日、花本から「小熊君、仕事やらない?」と声をかけられた。そのころ、花本は情報誌「ぴあ」の社長室に勤務していた。それがきっかけで、わたしの20年にも及ぶ、ぴあ株式会社の会社員生活がはじまるのだ。

長くなってしまった。菊地成孔まで、なかなか届かない。もうちょっと、我慢してください。

その20年後、会社を辞めたわたしに、何人かが声をかけてくれた。その中の一人が、冒頭で紹介した志田歩である。彼は、「文学バンド」を評価してくれる大切な人だ。その志田が、「文学バンドをCDで、再発しましょう」と電話をしてきた。当時のユニバーサルミュージックの担当者に話をしたら、興味を持ったというのだ。

そのころ、ユニバーサルミュージックは、「外道」などの復刻などで話題になり、旧録も音源を探っているところだった。

そんな行き帰りに志田と話しをしているなかで、「最近、おもしろい音楽ない?」というわたしの問いに、志田は「『東京ザヴィヌルバッハ』いいですよ」と教えてくれた。

そう、そのバンドのメンバーが、坪口昌恭と菊地成孔だった。これが、菊地成孔の名を、わたしが聞いた最初だ。

2003年、わたしはインターネットテレビの「あっ!とおどろく放送局」で「MUSIC YOU」という30分の番組にサブ・レギュラーのように出演していた。わたしの立場は、「R&R マスターMr.クマ」ということで、司会者やアシスタントの女性と3人で、音楽ネタで盛り上がったり、ゲストを紹介したり、などということをやっていた。

今にして思えば、インターネットテレビは、ちょっと時期が早かったかなと思うのだが、新しいものが好きなのである。

その番組に、志田歩をゲストで招いたのである。そして、その時のもう一人のゲストがハラミドリであった。

ハラは、元SPANK HAPPY(スパンク・ハッピー)のヴォーカルである。SPANK HAPPYは、92年に結成され、メンバーは、ハラミドリ(ヴォーカル)、菊地成孔(サックス)、河野伸(キーボード)だった。

しかも、ハラは、わたしの実家の数軒隣の家の娘であり、彼女のおじいちゃんとわたしの父は、仕事上の知り合いだった。ハラミドリは、わたしを「先輩」と呼ぶ。一回り近くわたしが年上だが、小学校も中学校もおなじだ。

菊地成孔という名をほとんど同時に知ったところまできたが、今回は、自分のことばかり書いて、かつ長すぎたと反省している。

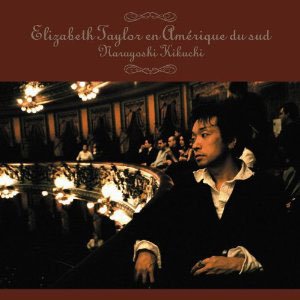

さて、多岐にわたる活動を続ける菊地成孔であるが、約25年のキャリアの中で初のソロ・アーティストとしてのライヴだという。

音楽活動だけでなく、文筆もふくめ、目の離せないアーティストだ。[次回1月22日(水)更新予定]

■公演情報は、こちら ※ほかにも、多くのライヴ活動をおこなっている。検索してみてほしい。

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/naruyoshi-kikuchi/

■参考:北山真が語る「SNOW時代」